Viaggio nel cuore di una realtà-simbolo/1

Rinascimento d’Etiopia

L'Etiopia è un po' il riassunto dell'Africa nel passaggio tra il Novecento e il Duemila: una lotta continua tra dittature e aspirazioni democratiche. Ora il premier Amhed Abiy legittima grandi speranze. Ma lo strapotere della Cina nel Continente e la violenza degli scontri tribali spingono per riportare indietro il Paese

Da pochi giorni sono tornato, finalmente, nel mio paese adottivo ed elettivo. Da 14 anni trascorro in Etiopia due-tre mesi all’anno, e vengo accolto sempre con gradevole cordialità. Sono un ormai attempato professore, curioso e non rassegnato, che è stato un giovane ribelle e quindi ha girato mezzo mondo liberamente. Qui, negli anni, ho visitato tutto il paese, soffermandomi però soprattutto al sud, che adoro; ho sposato una giovane donna etiope e avuto una figlia (contenta di essere sia europea che africana, e che parla anche amharico, oltre che italiano e un po’ di inglese); ho comprato, per quattro soldi, una casetta tradizionale, con mattoni di fango e paglia, immersa nel verde, a 1.600 metri d’atitudine, fra due splendidi laghi, ad Arba Minch, una città di 90.000 abitanti, con l’Università, l’aeroporto, l’ospedale.

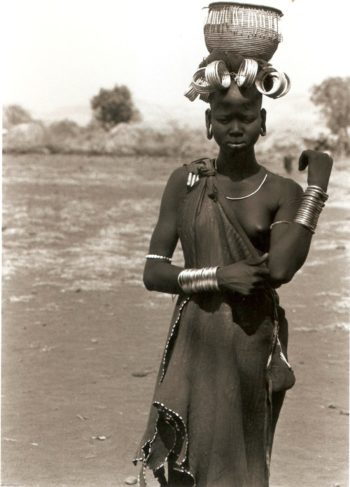

Per raccontare un paese (grande 4 volte l’Italia, e col doppio della popolazione) si può partire dall’inizio o dalla fine (provvisoria, visto che il tempo scorre). Io partirei dal qui ed ora, per collegarmi al passato. Senza conoscere almeno un po’ della storia di un popolo, o di più popoli che vivono vicini, non si può capire nulla del presente. Partiamo da questa suggestione: sono arrivato qui la prima volta nel 2005, mentre il passato regime stroncava nel sangue la prima delle rivolte nonviolente per la democrazia. Ho assistito, 4 anni fa, alla ribellione antigovernativa degli Hamer, nella Valle dell’Omo (successiva a quella dei Mursi e dei Surma, dall’altro lato del fiume – funestata, quest’ultima dalla strage e distruzione di un intero villaggio), e quindi a quella di tutti gli etiopi, di nuovo nonviolenta e con parole d’ordine liberaldemocratiche (Libertà, Democrazia), che, in due anni e mezzo (dopo aver lasciato per le strade un migliaio di dimostranti ammazzati dalla polizia, e diverse migliaia nelle carceri – ad un carcere è stato addirittura dato fuoco, dalle autorità, affinché non potesse salvarsi nessuno. Vi consiglio di guardare il bel film di Diego Capomagi Terra Rossa, del 2018), ha portato alla caduta, nel febbraio 2018, del precedente regime predatorio-autocratico, e, il 2 aprile 2018, alla nomina a premier di Amhed Abiy. Abiy è un “tecnico” quarantenne, colto, esperto (ha studiato all’estero), capace e dinamico. Per semplificare, ha scelto di salvare il paese dall’abisso e rilanciare le attività sia istituzionali che produttive. Ma è un compito ciclopico qui in Etiopia, e in tutta l’Africa, dove lo sviluppo economico (anche impetuoso, in alcuni casi) non si è mai combinato con le garanzie democratiche. Tranne in pochi casi: il Ghana, il Sudafrica da Mandela in poi, ed ora – speriamo! – l’Etiopia.

In poco tempo, qui in Etiopia, si è passati dalla oppressione dittatoriale ad una diffusa atmosfera di speranza, nel segno della libertà, della pace, di un benessere possibile (il paese è strapieno di materie prime preziose). Ma sussistono gravi e sanguinosi tentativi di interrompere questo processo di apetura (in un anno ci sono stati quattro attentati contro il nuovo corso democratico, uno dei quali diretto al premier), e altrettanto diffuse ottusità che potrebbero portare anche ad una esplosione dei conflitti. Vediamo perché. Il regime autoritario precedente era nato nel 1991: quell’anno, anche grazie al crollo dell’Urss, era caduto il regime feroce del DERG (la Giunta militare che aveva effettuato il golpe del 1974), di natura marxista-leninista e succube dei sovietici. Il dittatore, Haile Mariam Menghistu, considerato “il Lenin africano”, era fuggito con l’oro che era riuscito, tre anni prima, ad estorcere agli israeliani, in cambio della vita di decine di migliaia di falasha, gli ebrei etiopi, fatti appositamente rastrellare e rinchiusi in lager come ostaggi per ricattare il governo di Israele, minacciando il loro sterminio. Negli anni ’80 chi si era battuto più strenuamente, con le armi, contro il DERG erano stati i miliziani eritrei, che volevano (dal 1962) l’indipendenza, e contemporaneamente gli insorti tigrini. I due fronti di opposizione armata erano di cultura, formazione e ideologia comunista, come il regime che combattevano, ma più estremisti, intransigenti, fondamentalisti. Si rifacevano all’Albania di Hoxa, perché ritenevano che anche i cinesi post-maoisti di allora fossero troppo moderati… Insomma combattevano in nome della purezza del dogma marxista-leninista contro chi, secondo loro, era un “traditore revisionista”. Si capisce molto di tutto ciò (e tanto altro ancora) guardando lo splendido film di Haile Gerima Teza, del 2008 (reperibile da noi, e sul quale chi scrive ha redatto un saggio critico per la rivista Cineforum, anche quello rintracciabile). A guidare i due fronti antigovernativi erano due cugini, originari dello stesso clan (i legami fra tigrini e eritrei sono sempre stati fortissimi, a partire dalla lingua, che è la stessa): Zenawi Melles (etiope) e Isaias Afewerki (eritreo). Appena arrivato al palazzo presidenziale di Addis Abeba, per fortuna di tutti gli etiopi, Melles cambiò radicalmente le convinzioni politiche e ideologiche di tutta una vita, diventando, da stalinista, un fautore dell’occidente e dell’economia di mercato (d’altra parte anche il regime comunista albanese era appena crollato…). Suo cugino, invece, dopo aver ottenuto in dono l’Eritrea come feudo di famiglia e aver assunto poteri dittatoriali totali sul suo popolo, trasformò quella che era unA delle più prospere regioni africane in una landa da incubo, sul modello della Corea del Nord (ma in salsa Africana). Afewerki non aveva cambiato idea, purtroppo…

In poco tempo, qui in Etiopia, si è passati dalla oppressione dittatoriale ad una diffusa atmosfera di speranza, nel segno della libertà, della pace, di un benessere possibile (il paese è strapieno di materie prime preziose). Ma sussistono gravi e sanguinosi tentativi di interrompere questo processo di apetura (in un anno ci sono stati quattro attentati contro il nuovo corso democratico, uno dei quali diretto al premier), e altrettanto diffuse ottusità che potrebbero portare anche ad una esplosione dei conflitti. Vediamo perché. Il regime autoritario precedente era nato nel 1991: quell’anno, anche grazie al crollo dell’Urss, era caduto il regime feroce del DERG (la Giunta militare che aveva effettuato il golpe del 1974), di natura marxista-leninista e succube dei sovietici. Il dittatore, Haile Mariam Menghistu, considerato “il Lenin africano”, era fuggito con l’oro che era riuscito, tre anni prima, ad estorcere agli israeliani, in cambio della vita di decine di migliaia di falasha, gli ebrei etiopi, fatti appositamente rastrellare e rinchiusi in lager come ostaggi per ricattare il governo di Israele, minacciando il loro sterminio. Negli anni ’80 chi si era battuto più strenuamente, con le armi, contro il DERG erano stati i miliziani eritrei, che volevano (dal 1962) l’indipendenza, e contemporaneamente gli insorti tigrini. I due fronti di opposizione armata erano di cultura, formazione e ideologia comunista, come il regime che combattevano, ma più estremisti, intransigenti, fondamentalisti. Si rifacevano all’Albania di Hoxa, perché ritenevano che anche i cinesi post-maoisti di allora fossero troppo moderati… Insomma combattevano in nome della purezza del dogma marxista-leninista contro chi, secondo loro, era un “traditore revisionista”. Si capisce molto di tutto ciò (e tanto altro ancora) guardando lo splendido film di Haile Gerima Teza, del 2008 (reperibile da noi, e sul quale chi scrive ha redatto un saggio critico per la rivista Cineforum, anche quello rintracciabile). A guidare i due fronti antigovernativi erano due cugini, originari dello stesso clan (i legami fra tigrini e eritrei sono sempre stati fortissimi, a partire dalla lingua, che è la stessa): Zenawi Melles (etiope) e Isaias Afewerki (eritreo). Appena arrivato al palazzo presidenziale di Addis Abeba, per fortuna di tutti gli etiopi, Melles cambiò radicalmente le convinzioni politiche e ideologiche di tutta una vita, diventando, da stalinista, un fautore dell’occidente e dell’economia di mercato (d’altra parte anche il regime comunista albanese era appena crollato…). Suo cugino, invece, dopo aver ottenuto in dono l’Eritrea come feudo di famiglia e aver assunto poteri dittatoriali totali sul suo popolo, trasformò quella che era unA delle più prospere regioni africane in una landa da incubo, sul modello della Corea del Nord (ma in salsa Africana). Afewerki non aveva cambiato idea, purtroppo…

Melles ad Addis cominciò a governare col suo potente clan e per la sua etnia, i tigrini (solo il 6% della popolazione etiope, ma un ruolo storico importante: basti citare Axum, Adua, Makallè), coinvolgendo nel potere solo piccole etnie fedeli (o infeudate). Considerate che le diverse etnie (cioè lingue e culture strutturate) in Etiopia sono 83, anche se due di loro (gli Amhara e gli Oromo) costitiscono l’80% della popolazione generale. Inizialmente la politica di Melles ebbe ottimi risultati, dovuti soprattutto alla reintroduzione dell’economia privata. Molte terre – erano tutte state strappate ai legittimi proprietari da parte della dittatura filo-sovietica – vennero ridistribuite agli agricoltori, che tornarono a produrre dei beni, distribuiti da un commercio tornado libero. In questo modo venne risolta, fra il 1994 e il 1995, la tragedia della morte per fame. Tenete presente, per capire l’entità del problema, che Menghistu, nel giugno del 1975, a meno di un anno dal colpo di stato che l’aveva portato al potere, aveva annunciato l’applicazione in Etiopia della stessa “riforma agraria” appena varata in Cambogia dal suo collega Pol Pot: tutta la terra veniva tolta a chi l’aveva in proprietà e a chi la lavorava (anche a chi aveva solo un orto), così come le bestie (anche una sola mucca, o un somaro o un alveare). Tutto, da allora in poi, doveva essere dello stato, gestito dai funzionari del partito unico che avrebbero fornito ai contadini, trasformati in braccianti e obbligati a nOn muoversi più dal luogo a cui erano stati destinati, un salario, qualsiasi cosa avessero fatto («Da ciascuno secondo le sue possibilità, ecc…»). Gli agricoltori poveri, costretti da sempre a lavorare duramente e a rischiare in proprio, proruppero in manifestazioni di giubilo, e portarono in trionfo il dittatore: da allora in poi il pane sarebbe stato loro garantito e il sol dell’avvenire sarebbe stato sempre alto nel cielo… Solo due anni dopo, gli stessi braccianti di stato “garantiti a vita” tornarono stremati sotto le mura del Palazzo. I morti per fame erano già stati due milioni e mezzo, perché nessuno più lavorava una terra non sua, per un salario, fra l’altro, che non c’era. La stessa cosa era avvenuta precedentemente in Urss, in Cina (con numeri ben più imponenti), e proprio in quegli anni stata avvenendo in Cambogia, sempre per lo stesso motivo. Ma gli etiopi, ormai ridotti alla fine, non potevano saperlo. Di fronte alle loro proteste, però, Menghistu reagì ferocemente, e proclamò il “Terrore Rosso” nel 1977-1977 (sul modello di quello leninista del 1918-1920): 320.000 morti ammazzati nelle caserme del regime. Un dettaglio curioso, che pochissimi conoscono: scomparvero anche tutti gli animali selvatici, tranne i grandi felini, troppo pericolosi per essere cacciati. Chiunque, per sopravvivere, cercava di catturare zebra, gazelle. Anche le scimmie. Nella famiglia di mia moglie, ad esempio, ancora si ricorda «quanto è buona la bistecca di giraffa»…

Ma una volta risolto il problema della fame, il governo di Melles si pose quello della ripresa dell’economia del paese, portato alla rovina da 17 anni di applicazione sistematica di dogmi millenaristici, dall’onnipotenza dello stato in ogni ambito della vita civile, dalla spoliazione completa delle risorse a vantaggio dei dominatori sovietici e dei loro complici cubani, in cambio di armamenti per condurre due guerre fratricide: quella con gli indipendentisti eritrei e quella scatenata dal dittatore somalo Siad Barre, sostenuto da Usa, Cina e Italia. L’Italia, d’altra parte, stava speculando anche col regime di Menghistu: alcune Coop molto note e potenti facevano affari d’oro con le commesse del regime. Melles, col suo clan, quindi, cercò di ottenere un nuovo sviluppo economico per l’Etiopia, grazie al rilancio dell’iniziativa privata. E risultati importanti, più tardi (con una crescita imponente del Pil, a partire da 15 dopo l’instaurazione del nuovo regime), sarebbero arrivati, anche se frenati dall’eredità della vecchia cultura d’origine dei nuovi governanti: una alta tassazione, la proprietà della terra che non tornò ad essere reale (ma rimase su discrezionale concessione da parte dello stato), la totale assenza delle libertà essenziali e l’onnipresenza di una burocrazia elefantiaca, occhiuta, nullafacente e corrotta. In più i due cugini dittatori si fecero una guerra sanguinosa, per futili questioni di confine, per tre anni (dal 1998 al 2000), causando la morte di centinaia di migliaia di etiopi ed eritrei, e la devastazione di quei territori, e – dal 2000 all’estate 2018 – la chiusura di ogni rapporto, anche di transito, fra i due paesi, che avevano avuto millenni di storia in commune, e grande familiarità. In generale l’assetto dell’Etiopia nei 27 anni della gestione post-comunista, può essere ricondotta a quella della Cina o del Vietnam degli ultimi decenni: sviluppo economico senza democrazia ne’ liberta’ ne’ diritti civili. Il tutto nel quadro di una stretta alleanza occidentale, con basi militari USA e cooperazione con l’Unione Europea.

Ma una volta risolto il problema della fame, il governo di Melles si pose quello della ripresa dell’economia del paese, portato alla rovina da 17 anni di applicazione sistematica di dogmi millenaristici, dall’onnipotenza dello stato in ogni ambito della vita civile, dalla spoliazione completa delle risorse a vantaggio dei dominatori sovietici e dei loro complici cubani, in cambio di armamenti per condurre due guerre fratricide: quella con gli indipendentisti eritrei e quella scatenata dal dittatore somalo Siad Barre, sostenuto da Usa, Cina e Italia. L’Italia, d’altra parte, stava speculando anche col regime di Menghistu: alcune Coop molto note e potenti facevano affari d’oro con le commesse del regime. Melles, col suo clan, quindi, cercò di ottenere un nuovo sviluppo economico per l’Etiopia, grazie al rilancio dell’iniziativa privata. E risultati importanti, più tardi (con una crescita imponente del Pil, a partire da 15 dopo l’instaurazione del nuovo regime), sarebbero arrivati, anche se frenati dall’eredità della vecchia cultura d’origine dei nuovi governanti: una alta tassazione, la proprietà della terra che non tornò ad essere reale (ma rimase su discrezionale concessione da parte dello stato), la totale assenza delle libertà essenziali e l’onnipresenza di una burocrazia elefantiaca, occhiuta, nullafacente e corrotta. In più i due cugini dittatori si fecero una guerra sanguinosa, per futili questioni di confine, per tre anni (dal 1998 al 2000), causando la morte di centinaia di migliaia di etiopi ed eritrei, e la devastazione di quei territori, e – dal 2000 all’estate 2018 – la chiusura di ogni rapporto, anche di transito, fra i due paesi, che avevano avuto millenni di storia in commune, e grande familiarità. In generale l’assetto dell’Etiopia nei 27 anni della gestione post-comunista, può essere ricondotta a quella della Cina o del Vietnam degli ultimi decenni: sviluppo economico senza democrazia ne’ liberta’ ne’ diritti civili. Il tutto nel quadro di una stretta alleanza occidentale, con basi militari USA e cooperazione con l’Unione Europea.

Come dicevamo, il culmine di questo processo di crescita etiope si raggiunse nel 2005. Soprattutto a causa delle pressioni interne (quando c’è da sfamarsi, allora ci si comincia ad occupare anche di altri aspetti del proprio destino…), il regime di Melles concesse, per il maggio di quell’anno, libere elezioni, sia parlamentari che amministrative. Si era costituita, per l’occasione, la Coalizione per l’Unità e la Democrazia: un aggregato d’orientamento liberale e democratico, sul modello occidentale, senza alcuna connotazione etnica ma solo con un ruolo politico. Anzi, la Coalizione proponeva di smantellare il fasullo federalismo etnico di Melles (rispondente al concetto “Divide et impera”), dove tutti gli etiopi fossero posti sullo stesso piano. Ne erano a capo Mideksa Birtukan (una donna magistrato molto dinamica), l’ingegner Hailu Shawel e il professore di filosofia Mesfin Woldemariam. Nonostante i brogli e le intimidazioni, alle elezioni parlamentari il partito di regime figurò primo solo con poco vantaggio, mentre i Democratici per l’Unità, oltre ad affermarsi con forza in Parlamento, vinsero le amministrative in tutte le città, e addirittura ad Addis Abeba (10 milioni di persone) ottennero più del 90% dei voti, e nessun seggio andò a Melles e ai suoi. Per tutti fu un segnale straordinario di rinnovamento, che travalicava i limiti dell’Etiopia. Ma Melles, dopo giorni di silenzio, disse che le elezioni non erano valide, e ne annullò l’effetto per decreto. Alle manifestazioni spontanee di protesta, reagì, nel giugno 2005, facendo sparare sui dimostranti (circa 30 morti) e arrestando arbitrariamente 40.000 persone, fra le quali i tre leader democratici, il nuovo sindaco di Addis, appena eletto, e anche il popolarissimo cantante Teddy Afro (una sorta di Vasco Rossi etiope). Nel novembre 2005 nuove proteste contro la stretta repressiva del regime, da parte degli studenti dell’Università di Addis (la prima in Africa), e Melles fece intervenire l’esercito: almeno 100 morti (alcune fonti dicono 300), con dimostranti inermi rincorsi dai soldati e uccisi perfino dentro le aule. Qualche anno dopo, parlandone con un anziano e autorevole collega, all’Università, mi disse che era ancora sconvolto per ciò che aveva visto. Da allora, naturalmente, Melles non ebbe più alcuna credibilità, se non fra la cerchia dei privilegiati grazie al suo regime. Il dittatore morì nel 2012, e fu sostituito da Haile Mariam Deselegn, che apparentemente non faceva parte della sua cerchia. In tanti tirammo un respiro di sollievo, sperando in un cambiamento. Invece continuò la politica di sempre, e nell’estate del 2016, mentre era al culmine la rivolta nonviolenta, il nuovo premier disse alla tv a reti unificate: «Cari etiopi, potete anche protestare per le strade, se proprio volete, ma sappiate che, se lo farete, noi vi spareremo»…

Torniamo così al punto di partenza: al governo di Abiy, in carica dal 2 aprile 2018. Appena nominato, il premier annunciò le sue priorità: investire tutto in sanità e istruzione, assicurare l’acqua potabile alla popolazione, garantire a tutti gli etiopi gli stessi diritti e gli stessi doveri, smantellando il sistema dei privilege e delle rivalità etniche. Il primo successo è stato, a metà luglio 2018: la firma della pace con l’Eritrea, dopo 20 anni di conflitti, rivalità, odi reciproci, chiusure. Fra l’altro, compiendo questo passo fondamentale, il premier ha annunciato anche un progetto ambizioso: costituire, sul modello dell’Unione Europea, un coordinamento paritario dei paesi dell’Africa centro-orientale: Etiopia, Eritrea, Somalia, Somaliland, Gibuti, Kenya, Tanzania, Uganda. Niente più dazi, dogane, confini chiusi, visti da richiedere, ma libera circolazione e cooerazione comune. Si sono avviati, poi, gli smantellamenti dei latifondi costituiti illecitamente dai favoriti del regime di Melles-Deselegn, e la terra è stata suddivisa fra piccoli e medi proprietari. Il nuovo governo è costituito per metà da donne (fatto assolutamente unico in Africa). Donne sono anche il presidente della Repubblica, il presidente della Corte Suprema (che ha una grande rilevanza) e la responsabile della elaborszione delle norme per le future elezioni, che si terranno fra pochi mesi. A ricoprire quest’utimo ruolo è stata chiamata proprio mrs. Birtukan, ex leader della Coalizione democratica del 2005, condannata all’ergastolo per le sue scelte politiche da Melles, fatta liberare da Obama appena venne qui in Etiopia, e riparata in esilio negli Usa. Oltre a chiamare lei ad un ruolo istituzionale, Abiy ha invitato tutti gli esuli fuggiti a causa delle persecuzioni dei due passati regimi a tornare e a far parte della nuova classe dirigente etiope.

Torniamo così al punto di partenza: al governo di Abiy, in carica dal 2 aprile 2018. Appena nominato, il premier annunciò le sue priorità: investire tutto in sanità e istruzione, assicurare l’acqua potabile alla popolazione, garantire a tutti gli etiopi gli stessi diritti e gli stessi doveri, smantellando il sistema dei privilege e delle rivalità etniche. Il primo successo è stato, a metà luglio 2018: la firma della pace con l’Eritrea, dopo 20 anni di conflitti, rivalità, odi reciproci, chiusure. Fra l’altro, compiendo questo passo fondamentale, il premier ha annunciato anche un progetto ambizioso: costituire, sul modello dell’Unione Europea, un coordinamento paritario dei paesi dell’Africa centro-orientale: Etiopia, Eritrea, Somalia, Somaliland, Gibuti, Kenya, Tanzania, Uganda. Niente più dazi, dogane, confini chiusi, visti da richiedere, ma libera circolazione e cooerazione comune. Si sono avviati, poi, gli smantellamenti dei latifondi costituiti illecitamente dai favoriti del regime di Melles-Deselegn, e la terra è stata suddivisa fra piccoli e medi proprietari. Il nuovo governo è costituito per metà da donne (fatto assolutamente unico in Africa). Donne sono anche il presidente della Repubblica, il presidente della Corte Suprema (che ha una grande rilevanza) e la responsabile della elaborszione delle norme per le future elezioni, che si terranno fra pochi mesi. A ricoprire quest’utimo ruolo è stata chiamata proprio mrs. Birtukan, ex leader della Coalizione democratica del 2005, condannata all’ergastolo per le sue scelte politiche da Melles, fatta liberare da Obama appena venne qui in Etiopia, e riparata in esilio negli Usa. Oltre a chiamare lei ad un ruolo istituzionale, Abiy ha invitato tutti gli esuli fuggiti a causa delle persecuzioni dei due passati regimi a tornare e a far parte della nuova classe dirigente etiope.

Detto, questo, si deve rilevare che i problemi oggi sono tanti, ed evidentissimi. Il primo fra tutti (che rischia seriamente di mandare in rovina il paese) è il tribalismo, cioè la rivalità cruenta, in buona parte indotta e alimentata ad arte, fra i gruppi etnici e l’altro. Non c’è nulla di più stupido e letale del tribalismo, del nazionalismo, del “sovranismo” (come va di moda chiamare da noi questo fenomeno aberrante: «Prima gli italiani!» – come un tempo e altrove «Prima gli ariani!», «Prima i serbi!», «Prima gli hutu!»…). Una grave patologia sociale, curabile però, con la cultura, la conoscenza, la diffusione libera delle idee, un benessere diffuso accompagnato al welfare. Sono stato molte volte nella ex Jugoslavia, dove ho girato e lavorato a lungo, prima, durante e dopo la guerra 1991-1995, e so come funziona il meccanismo. Una classe dirigente che ha spadroneggiato grazie all’assolutismo, alla corruzione, ai privilegi, una volta privata dei suoi strumenti di dominio, punta tutto, per tornare al potere, sulla stupidità del popolino, incolto ed ottuso, e, con promesse e regali, ottiene che i più miserabili (anche dal punto di vista umano) si scatenino contro i vicini solo perché hanno un cognome diverso dal loro (e qualcosa da saccheggiare). Lo stesso meccanismo ha portato, nel 1994 in Ruanda, allo sterminio di circa un milione di persone. Ecco, l’Etiopia di oggi è un po’ come la Jugoslavia del 1990 (io allora ero là, e vedevo sventolare minacciose bandiere, diverse solo per dei dettagli): può scegliere quale direzione prendere. Io mi auguro che scelga quella intrapresa dall’Italia nel 1945 e dalla Germania occidentale del 1949, come vuole fare sicuramente – e l’ha dimostrato – Abiy col suo governo rinnovatore.

Innanzitutto appare necessario (anche ai miei interlocutori più affidabili di qui) che formi un gruppo dirigente forte e capace, composto da più persone con diverse competenze, a prescindere dalla provenienza etnica. Poi devono nascere nuovi partiti, basati sui programmi e sulle idee, non sulle etnie. Ad esempio un Partito democratico, un Partito conservatore, un Partito socialista, ecologista, ecc., senza altre qualifiche. Deve essere instaurato un sistema giudiziario di tipo anglosassone, basato su garanzie e sicurezza, per un autentico stato di diritto. Devono essere garantite tutte le libertà, perché, come la storia degli ultimi 350 anni ha ampiamente dimostrato, una democrazia o è liberale o non esiste affatto. Ultima questione importante, che Abiy sta già cercando di affrontare e che sarà dirimente nel futuro: è necessario ridimensionare, rinegoziare gli accordi stipulati dal vecchio regime con le grandi compagnie cinesi, tutelate e protette dall’impero di Pechino, che sta assoggettando tutti i paesi dell’area, causando enormi problemi (la devastazione forestale, le terre strappate ai popoli native, e la persecuzione di questi ultimi, la strage degli animali selvatici) e prospettando un nuovo, minaccioso colonialismo. Abiy ha enormi capacità, e il rinnovamento che ha avviato gode di ampi consensi. Io ritengo, e spero, che ce la possa fare.

Innanzitutto appare necessario (anche ai miei interlocutori più affidabili di qui) che formi un gruppo dirigente forte e capace, composto da più persone con diverse competenze, a prescindere dalla provenienza etnica. Poi devono nascere nuovi partiti, basati sui programmi e sulle idee, non sulle etnie. Ad esempio un Partito democratico, un Partito conservatore, un Partito socialista, ecologista, ecc., senza altre qualifiche. Deve essere instaurato un sistema giudiziario di tipo anglosassone, basato su garanzie e sicurezza, per un autentico stato di diritto. Devono essere garantite tutte le libertà, perché, come la storia degli ultimi 350 anni ha ampiamente dimostrato, una democrazia o è liberale o non esiste affatto. Ultima questione importante, che Abiy sta già cercando di affrontare e che sarà dirimente nel futuro: è necessario ridimensionare, rinegoziare gli accordi stipulati dal vecchio regime con le grandi compagnie cinesi, tutelate e protette dall’impero di Pechino, che sta assoggettando tutti i paesi dell’area, causando enormi problemi (la devastazione forestale, le terre strappate ai popoli native, e la persecuzione di questi ultimi, la strage degli animali selvatici) e prospettando un nuovo, minaccioso colonialismo. Abiy ha enormi capacità, e il rinnovamento che ha avviato gode di ampi consensi. Io ritengo, e spero, che ce la possa fare.

—–

Le foto sono di Pierpaolo Loffreda. Fine della prima parte.