Cultura e società

Le nostre prigioni

La rivista Achab, diretta da Nando Vitali, dedica un numero monografico di interventi e testimonianze sulla vita nelle nostre prigioni: “Gli occhi di Argo”

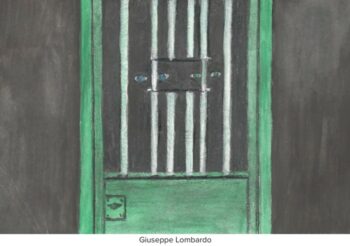

Il carcere, la prigione, la reclusione troviamo nel recente numero monografico di “Achab”, Gli occhi di Argo. Sul carcere, rivista fondata e diretta da Nando Vitali, ora edita da KulturJam – un volume di 140 pagine con numerosi interventi, veramente illuminanti, e tutto un corredo, altrettanto prezioso e non per ragioni solo estetiche, di contributi di fotografi e illustratori sensibili al risvolto civile della questione, oltre che al suo diretto “in sé”.

L’unica volta in cui sono entrata in un carcere è stato molti anni fa per seguire un numero speciale di Permesso di soggiorno, programma di RaiRadioUno, che intendeva fare il punto su un fenomeno allora evidente: esisteva un problema di carcerazione, pur in ragione di piccoli reati, che intendeva rappresentare la risposta dello Stato all’immigrazione, già consistente, e disordinata. La puntata in questione si sarebbe svolta in un cortile centrale all’interno di Rebibbia-Nuovo Complesso, e oltre alla trasmissione vera e propria, trasmessa regolarmente in radio ma per noi da seguire in presenza, era previsto anche una specie di miniconcerto con numerosi ospiti.

Raggiungere il posto e trovarmi di fronte all’enorme sistema di edifici razionalisti fu di per sé già una piccola impresa, e mi venne subito da pensare ai colleghi di Lettere di mia conoscenza che sapevo prestare la loro opera lì regolarmente: non solo gli scrittori Rocco Carbone e Edoardo Albinati ma anche delle docenti che da noi a scuola avevano un residuo di ore ma perlopiù insegnavano in carcere. Poi varcare la soglia, entrare dovendo passare tutti i controlli del caso e abbandonare tutti gli effetti personali, sotto gli sguardi seri ma sotto sotto un po’ divertiti dei secondini addetti, fu un po’ uno shock, perché nessuno di noi si separa mai da tutto proprio tutto – per dire anche una penna o le chiavi o i fazzoletti sono oggetti che non devono entrare per il rischio potenziale, un po’ assurdo, che potrebbero rappresentare. Anche i vestiti che uno porta improvvisamente risultano impropri e sono oggetto di controllo severo, persino di rimprovero. La sensazione improvvisa di avere tutto fuori posto, tutto che non va e può diventare motivo di critica, di restrizione, di provvedimento ti assale incontrollata, e subito ti cala addosso un’angoscia irrefrenabile e un desiderio di fuga. In modo evidentemente irrazionale o insomma immotivato. Io la provai, immediata e ingovernabile. Eppure ero in una lista di ospiti esterni ammessi in quella mattinata, una giornata splendida, primaverile, tiepida, per alcune ore, su invito del regista, Raffaele Genovesi.

Raggiungere il posto e trovarmi di fronte all’enorme sistema di edifici razionalisti fu di per sé già una piccola impresa, e mi venne subito da pensare ai colleghi di Lettere di mia conoscenza che sapevo prestare la loro opera lì regolarmente: non solo gli scrittori Rocco Carbone e Edoardo Albinati ma anche delle docenti che da noi a scuola avevano un residuo di ore ma perlopiù insegnavano in carcere. Poi varcare la soglia, entrare dovendo passare tutti i controlli del caso e abbandonare tutti gli effetti personali, sotto gli sguardi seri ma sotto sotto un po’ divertiti dei secondini addetti, fu un po’ uno shock, perché nessuno di noi si separa mai da tutto proprio tutto – per dire anche una penna o le chiavi o i fazzoletti sono oggetti che non devono entrare per il rischio potenziale, un po’ assurdo, che potrebbero rappresentare. Anche i vestiti che uno porta improvvisamente risultano impropri e sono oggetto di controllo severo, persino di rimprovero. La sensazione improvvisa di avere tutto fuori posto, tutto che non va e può diventare motivo di critica, di restrizione, di provvedimento ti assale incontrollata, e subito ti cala addosso un’angoscia irrefrenabile e un desiderio di fuga. In modo evidentemente irrazionale o insomma immotivato. Io la provai, immediata e ingovernabile. Eppure ero in una lista di ospiti esterni ammessi in quella mattinata, una giornata splendida, primaverile, tiepida, per alcune ore, su invito del regista, Raffaele Genovesi.

Subito seguì un percorso tutto interno, tutto al chiuso, tra corridoi e cancelli, grate e giri di chiave, ma in fondo anche abbastanza liscio e “libero”, proprio perché la presenza degli esterni era prevista. Molte ore prima la RAI era entrata con camion attrezzature maestranze tecnici regista programmisti conduttori e un sacco di materiali montati per ore allo scopo di realizzare la trasmissione. L’unica star che mi ricordo è Heather Parisi ma ce ne erano alcune altre, specie del cinema. Forse Marco Risi.

Ciò che fu per me sorprendente fu che incrociai molte persone e, in quell’apparente normalità di gente che si muoveva tra chiuso e aperto, onestamente non avrei saputo distinguere i detenuti. Eppure lì c’era anche il braccio di massima sicurezza. Infatti poi nell’andar via poco prima del tempo, un mio classico, con la falsa sicurezza di ricordare il percorso a ritroso per riguadagnare le forche caudine da cui due ore prima ero sgattaiolata dentro, imboccai un certo corridoio e vidi venirmi incontro un paio di uomini: un terzo mi corse incontro e poggiandomi la mano sul braccio mi guidò nella direzione opposta – stavo per prendere appunto in direzione del braccio di massima sicurezza riservato ai fine-pena-mai.

Ecco, credo che nessuno di noi realmente abbia una percezione, per mancanza di esperienza diretta, di cosa davvero voglia dire essere detenuti, e prima ancora arrestati e perseguiti, privati della libertà e dopotutto della dignità personale – che ciò abbia una sua logica, cioè in ragione di reati accertati, o che, peggio, ciò accada in regimi che attuano politiche persecutorie punitive e mortificanti in cui i “reati” sono pretesti per mostrare la forza dello Stato. Non si può non pensare a tal proposito al caso corrente (e non l’unico) di Ilaria Salis detenuta in un carcere ungherese e deportata in aula come un cane aggiogato a cinghie di cuoio e lucchetti e catenelle e guinzaglio, cioè con uno spiegamento di restrizioni umilianti che peraltro non si è ancora ben capito a chi davvero siano indirizzate.

Ecco, credo che nessuno di noi realmente abbia una percezione, per mancanza di esperienza diretta, di cosa davvero voglia dire essere detenuti, e prima ancora arrestati e perseguiti, privati della libertà e dopotutto della dignità personale – che ciò abbia una sua logica, cioè in ragione di reati accertati, o che, peggio, ciò accada in regimi che attuano politiche persecutorie punitive e mortificanti in cui i “reati” sono pretesti per mostrare la forza dello Stato. Non si può non pensare a tal proposito al caso corrente (e non l’unico) di Ilaria Salis detenuta in un carcere ungherese e deportata in aula come un cane aggiogato a cinghie di cuoio e lucchetti e catenelle e guinzaglio, cioè con uno spiegamento di restrizioni umilianti che peraltro non si è ancora ben capito a chi davvero siano indirizzate.

La rivista “Achab“ però giustamente non pone l’accento sui reati e sui giusti o iniqui processi, ma sottolinea la condizione della carcerazione e le condizioni reali in cui versano le carceri italiane.

La rivista indaga anche lo stato dell’arte del sistema carcerario e come nel tempo siano state tentate o promesse alcune migliorie oggettivamente necessarie per non rendere la carcerazione solo un isolamento e uno scivolamento nell’oblio sociale per i detenuti, in condizioni poi in prevalenza grottesche se non assurde, e come nella realtà poco sia davvero cambiato nelle carceri italiane. Soprattutto emerge dalla rivista l’ingiustizia di fondo di un sistema che si rivela strutturalmente massificante fallendo in automatico nel suo intento di principio, cioè il tentativo del recupero dei soggetti che hanno delitto. Tutto si risolve in uno stato reale di abbandono del detenuto alla sua condizione, e anche le divagazioni filosofiche o cinematografiche o letterarie che alcuni dei mini-saggi presenti nel numero propongono non attenuano il fondo di disperazione e di incorreggibilità di un sistema che dopotutto intende punire e lo fa con pochi riguardi, senza sconti.

Resta impresso, se posso segnalarlo, il caso estremo, tratto da una storia vera ma romanzato in un bel racconto che appare nel numero in questione, di Nino, un immigrato arrestato e condannato al carcere, il quale, il giorno stesso in cui entra in cella portando classicamente la coperta ripiegata sulle braccia col rotolo di carta igienica sopra, cade in un sonno profondo: la sua risposta alla carcerazione è dormire per sempre, senza soluzione di continuità, cadendo in una sorta di coma irreversibile che costringe le autorità a tenerlo in uno stato di accudimento clinico perenne. E a lui fa eco la storia di una ragazza, Sabrina, che all’orrore del quotidiano oppone una passività impassibile senza reazioni.

Il tema del carcere è trattato in molte forme, anche in contributi appunto letterari in prosa e in versi (spicca un inedito di Charles Simic pregevolmente tradotto da Paolo Febbraro), e con il linguaggio del fumetto. Alcuni dei contributi esperti sul carcere in relazione alla salute mentale o al tema dei suicidi in cella, oltre che fortemente informativi sullo stato del sistema carcerario italiano, a suo modo terribile, sono potenti per la capacità di dare conto nei fatti e nei numeri della portata del tema, e del fatto che tutti noi che siamo fuori ne restiamo a enorme distanza perché di quei dati non abbiamo alcuna diretta percezione – e onestamente solo questo ci permette di dormire “indenni”.

Il tema del carcere è trattato in molte forme, anche in contributi appunto letterari in prosa e in versi (spicca un inedito di Charles Simic pregevolmente tradotto da Paolo Febbraro), e con il linguaggio del fumetto. Alcuni dei contributi esperti sul carcere in relazione alla salute mentale o al tema dei suicidi in cella, oltre che fortemente informativi sullo stato del sistema carcerario italiano, a suo modo terribile, sono potenti per la capacità di dare conto nei fatti e nei numeri della portata del tema, e del fatto che tutti noi che siamo fuori ne restiamo a enorme distanza perché di quei dati non abbiamo alcuna diretta percezione – e onestamente solo questo ci permette di dormire “indenni”.

Sono apparsi in libreria di recente per Adelphi anche dei romanzi brevi di Georges Simenon, in passato integrati in raccolte-miscellanee, e ora destinati a edizioni separate: ognuno un capolavoro. Primi due titoli: Gli altri e La prigione. Ciascuno ha il potere di stringere attorno ai protagonisti come ai personaggi di cont0rno un sudario invisibile e saldo, un cappio che toglie il respiro, un sarcofago irto di limitazioni, restrittivo ancorché virtuale, che costruisce, o meglio si rivela essere, una gabbia sempre più soffocante e soprattutto ineludibile ancorché autoinflitta, cioè non solo determinata dalle restrizioni imposte dal mondo lentamente sempre più stringente e prescrittivo, ma anche accettata come autoregolazione autolesiva, il cui senso di fondo è l’esclusione di ogni gusto dall’esistenza.

Una visione punitiva, iniqua nella sostanza, eppure condivisa dagli stessi destinatari, che balza all’ occhio, in tutta la sua deformatività, questa, che torna in mente se capita di leggere un numero di rivista come questo di “Achab”, interamente focalizzato sul carcere, sull’esistenza carceraria, sulla legislazione che regola la vita nelle carceri e ancor prima struttura il tragitto verso la reclusione, sul senso, se ce n’è uno, della sola e semplice restrizione carceraria come destino in molti casi finale. Potrebbe persino venire il dubbio che tutto questo non abbia poi così tanto a che fare con quanto Simenon ci racconta, per esempio, in quel piccolo congegno stritolante che è La prigione, calato nell’ambiente alto-borghese di una Parigi sciovinista e fin troppo libera, ma a ben guardare non è per niente così: anzi, credetemi, io non ci conterei affatto.

Le immagini che illustrato questo articolo sono state realizzate dai partecipanti del progetto “Artisti Dentro” e provengono dal numero monografico di Achab “Gli occhi di Argo”.