A proposito de “L’isola dei topi”

Poesia della memoria

La nuova raccolta poetica di Alberto Bertoni, come in passato, verte sulla memoria. Non solo quella intesa come spazio di sé, ma anche quella materiale: un luogo fisico che assume i connotati di oggetti familiari, dei volti delle persone care o solamente incrociate per caso

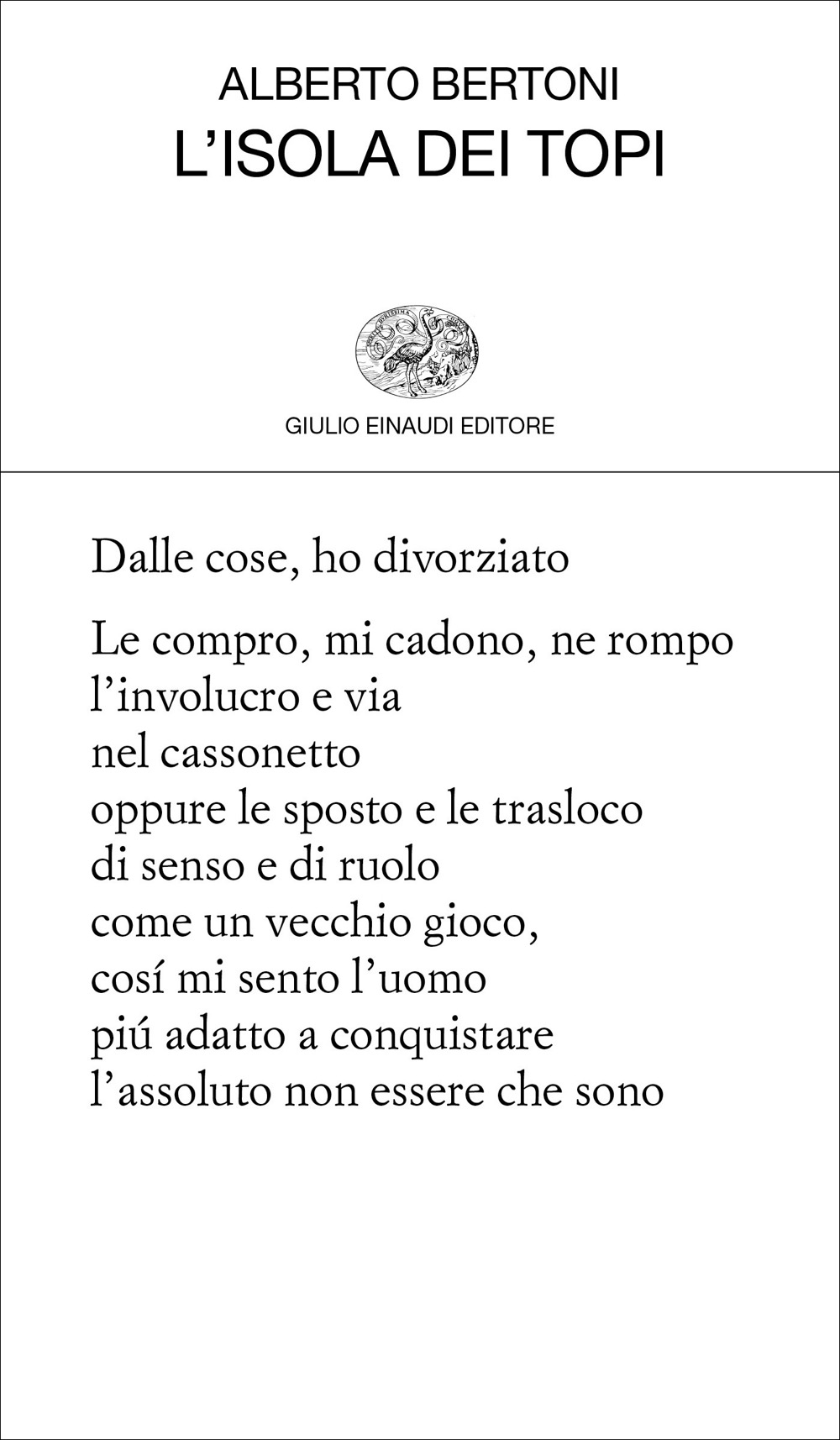

Fin dalle prime prove poetiche, la memoria è al centro della scrittura di Alberto Bertoni, argomento dominante, forse tema ossessivo. Non succede diversamente nella raccolta L’isola dei topi, recentemente edita nella collana bianca di Einaudi, dove il contenuto si lega fortemente alla condizione, disperatamente umana, che si determina quando si fa più pressante l’avvertimento della morte.

Nella lirica di Bertoni la memoria muove spesso dalla volontà di tenere in vita gli affetti e le presenze di un tempo e alimenta la necessità di ricostruire narrativamente il passato, agitandolo in un contenitore interno capace di generare miti personali e di dare risalto di leggenda alle passioni, la religione minima rappresentata, come suggerisce il poeta in una delle ultime poesie del libro, innanzitutto dalla triade “Poesia Ippica Inter / nell’ordine che vuoi”. La memoria peraltro diventa quasi un luogo fisico – le vie di una città (prima fra tutte Modena, dove Bertoni è nato e dove vive, e che ritorna spesso nei suoi versi), un velodromo, un campo da tennis – e assume i connotati di oggetti familiari, dei volti delle persone care o solamente incrociate per caso. Essa comunque appare destinata a perdere vigore e qualità, a deteriorarsi e a cancellare, o a tradire, quello che dovrebbe proteggere. La memoria è insomma sempre in compagnia del proprio incubo, lo spettro che potrebbe vanificarla, la malattia di Alzheimer, tema anche questo ricorrente nella lirica di Bertoni.

La prima poesia del volume, Metamorfosi, quasi una dichiarazione di intenti, si apre con l’espressione della volontà (o della necessità?) di dimenticare una persona vicina e cara (“Una delle prime cose che farò / quando saremo tutti e due alberi / sarà dimenticarti / ma senza whisky e senza psicoanalisi”) e si conclude con l’affermazione, in fin dei conti paradossale, secondo la quale risiede proprio nella condizione di oblio, nella metamorfosi post mortem, una volta trasformati in altro, l’occasione del ricordo senza fine: “Io e te con le facce come / cortecce di rughe, / buchi da sembrare tane / e radici del buio più profonde / io e te saremo entrambi bravi / a dirci come siamo stati / portatori nel complesso sani / d’abbandoni e resistenze // E così, rimanendo tali e quali, / fruste di salici, ali / potremo all’infinito ricordarci”.

La memoria è dunque terreno di trasalimenti e di tradimenti, di creature che dal passato riemergono e assumono il ruolo di epifanie, luogo di penosi sbandamenti, di repentine cancellazioni: “Deve essermi anche lei scivolata via / dispersa in qualche fosso / oppure fuggitiva nella scia / dell’ultima luce mattutina”: è l’incipit della poesia che ha titolo appunto La memoria. Recuperando immagini dal passato o repertoriandole in modo che assurgano presto a ricordo, alla poesia si rivela un mondo, quasi sempre nostalgicamente provinciale, nel quale agiscono personaggi vari, a volte trascurabili, un’umanità laterale che vive di minime manie e di malcelati tormenti, di oscuri amori, di devianze gentili (“Il mendicante di San Francesco / è il tipo più professionale che conosco”; i tre vecchi che stanno “vicino al banco della frutta”, uno dei quali è “un ulisse umile” che “minimizza con lo sguardo / quel po’ di piacere rimasto / – l’ennesima speranza di un cavallo / battuto sul traguardo”). Tra vecchie osterie e disadorni paesaggi urbani (“Abito in una zona di officine / e piccole imprese di ricambi / popolata di mezze figure, luci fioche / in vicoli di manifatture”) si può manifestare un altrove – fatto peraltro di luoghi, di cose e di presenze ordinarie – che trova inaspettatamente spazio col suo cumulo di domande e il suo carico emotivo, determinando l’evidente smarrimento che nasce dalla consapevolezza di “sapersi destinati come tutti / a una distanza senza misura”.

Al centro di questa realtà, nella città che si muove un po’ annoiata (“Modena mi piace / nel cielo di cemento e nel cotto / dei muri che sopravvivono / per le strade un po’ storte del centro / dove asfissiato avvolge il nostro tempo / un seno di pietra”), tra gli amici e gli affetti presenti e già andati (a cui è dedicata tra l’altro la sezione Brindisi e dediche), Bertoni mette in scena un se stesso affascinato dal piccolo mondo quasi antico e forse ormai inesistente nel quale ama ritrovarsi e del quale si nutre la sua poesia, per sempre conquistato dalle sue contraddizioni e incompatibilità, dall’amore che continua ad esistere contro ogni aspettativa e dalla sua inevitabile crudeltà, da quel tanto di mistero che è proprio di ogni vita, anche della più insignificante. È un protagonista privo di nobiltà e misticismo, ma anche per questo capace di aderire alle fragilità e alle instabilità dell’esistenza propria e altrui. È l’eroe poco eroico con l’occhio che pare sempre rivolto al passato, ma “non fraintendiamo: se qualcosa mi manca / è la sala corse dei ‘70 / e preferisco dire chi non sono / che organizzare cacce all’orso / fra i capelli più bianchi ogni giorno / gli occhiali sulla fronte / il maglione blu senza essere Marchionne / o somigliare come dice qualcuno / a Landini della Fiom / che neanche lui mi piace molto”. Un personaggio costretto a fare i conti, suo malgrado, con “domande non da poco” che non lasciano spazio alle risposte, domande “a due passi dalle porte / che improvvise chiedono ragione / di perché e come / passiamo altrove / con questa spinta così forte / da tagliarci il fiato / quando nemmeno ancora immaginiamo / noi stessi / nella forma della morte”.

Il titolo L’isola dei topi allude a una qualche epidemia di peste che aggredisce l’umanità, non più diffusa dai roditori sbarcati dalla stiva di una nave, ma dallo stesso genere umano, che ha in qualche modo allevato il proprio male, la barbarie che sottende ogni pestilenza, l’esercito di topi che prima o poi potrebbe annientarlo (“Viene da lì il pericolo / dal mondo che aspetta vaticinio / quando sembra fuori luogo / anche lo sporgersi del ramo sull’asfalto / e il mostro è questo / involucro vivo / di slancio fuggitivo / con passo furtivo / nel sottosuolo”). Del resto nella poesia Nello specchio, che inaugura l’ultima sezione del libro, Was War (Ciò che è stato), nel vedere la sua immagine riflessa il protagonista delle liriche non si riconosce se non alla fine dell’abile opera di insaponamento e di rasatura: “ho ridato faccia d’uomo / al topo color cenere che sono, / i baffi vibratili sul naso / gli occhi due buchi senza fondo / e le labbra aperte sugli spigoli / della chiostra di dentini dove esplodo / il mio squittio di primo buongiorno”.

La colta poesia di Alberto Bertoni, che ha l’occhio sempre esposto alla luce del Novecento, in particolare rappresentata dall’ultimo Montale e dall’amato Giudici, si compone in un ritmo personale, quasi sempre rallentato, in cui abbondano endecasillabi e settenari, così come assonanze e consonanze, ma sempre declinati in diminuendo, alla ricerca di un abbassamento di tono in chiave popolare più che colloquiale.

Accanto al titolo, «Modena in bianco e nero» di Simone Pellegrini