A Palazzo Ricci di Macerata

Le città di Ferretti

Da Fellini a Scorsese, da Pasolini a Terry Gilliam: una bellissima mostra ripropone le invenzioni scenografiche di Dante Ferretti, tre premi Oscar. Un. mondo dove realtà e illusione si mescolano continuamente per dare corpo ai sogni del cinema

Dal suo studio a Cinecittà al Palazzo Ricci di Macerata, la città dov’è nato settantotto anni fa. Dante Ferretti, lo scenografo tre volte Premio Oscar, si fa immaginifico protagonista di una mostra che squarcia un fondamentale aspetto del cinema. E già, perché la scenografia è la pietra angolare sulla quale si costruiscono le immagini, le inquadrature. Così come a teatro è supporto primario della drammaturgia, teorizzò a fine Ottocento Adolphe Appia. E infatti nello storico palazzo appena restaurato del capoluogo marchigiano – affascinante meta di una visita in questo agosto all’insegna del green pass – sono esposti dieci bozzetti a pastello realizzati su carta, alluminio, cartoncino, cartone, tela: la firma è Dante Ferretti, la proprietà è della Cassa di Risparmio di Macerata, orgogliosa di possedere queste opere, che sono insieme arte e primo atto dell’artigianato al servizio del cinema.

Qualche anno fa, nello studio di Ferretti, ho potuto toccare con mano il raccordo virtuoso tra idea a manufatto: lo scenografo era seduto allo smisurato tavolo con cavalletto dove stende i disegni che trasfonderà nel set e alle spalle aveva il mascherone di cartapesta realizzato per Le avventure del Barone di Munchausen di Terry Gilliam, il regista, dice, “che mi ha permesso di realizzare la mia scenografia più fantasiosa ed estrema”.

Indimenticabile, come le invenzioni per La città delle donne di Fellini, per esempio il cesto dove si sistema Marcello Mastroianni, rapito in cielo da una mongolfiera che è una enorme e procace bambola gonfiabile. È per questo che la rassegna marchigiana (fino al 19 settembre, a cura di Pierfrancesco Giannangeli e Benito Leonori) è stata intitolata “Effimero per errore”: le quinte di cartone, i palazzi che hanno solo la facciata, sostenuti dietro da tubi (come a Cinecittà la strada di Gangs of New York, regia di Scorsese, scenografia di Ferretti) li puoi buttare giù in un momento, ma non sradichi la loro immanenza nell’immaginario collettivo.

Ferretti di cinema si è nutrito fin da ragazzino. Tra i suoi cult-movie, visti e rivisti nei cinemetti di Macerata, Quarto potere di Orson Welles, i peplum Ben Hur, La tunica. I suoi primi passi nella baia di Portonovo, ad Ancona, assistente scenografo di due film in contemporanea, per ottimizzare i costi: Il giustiziere dei mari e La prigioniera dell’isola del diavolo, entrambi con due barche alla mercè delle onde. Anno 1962, era appena uscito dall’Istituto d’arte. “Mi chiamavano l’architettino, con un certo rispetto per il mio ruolo”, ricorda. E subito il raffronto va al pastello con il veliero per Il barone di Munchausen: un groviglio di segni, il turbinio del vento e degli spruzzi marini. Sbrigliata l’immaginazione, memore di altri legni inghiottiti da giganteschi cetacei, dalla balena di Collodi in poi. Ferretti s’immerge con ostinazione nella storia che il regista vuole raccontare. Un’immedesimazione che procede per gradi, allo stesso modo di un attore che entra nel personaggio: il viaggio parte dal suo tavolo da disegno, allorché avvia il processo per rendere tangibile l’inimmaginabile, o per scendere in luoghi interiori fatti di impalpabili atmosfere. Dallo schizzo al bozzetto, al modellino in miniatura, poi in scala uno a uno, fino alla composizione scenografica.

È esposto a Palazzo Ricci un modello in resina del castello di Elsinore, per l’Amleto di Zeffirelli, 1990. Il maniero è “il microcosmo nel quale si consuma la tragedia per eccellenza”: rinserrato su una roccia, interni claustrofobici, “così è la mente del principe”. Altre gabbie dorate le inventa per The Aviator (per il quale ha avuto l’Oscar) e L’età dell’innocenza di Scorsese: lì il magnate ipocondriaco impersonato da Di Caprio, qui gli interni pretenziosi della New York fine Ottocento nei quali si muovono gli infelici protagonisti, Michelle Pfeiffer e Daniel Day-Lewis.

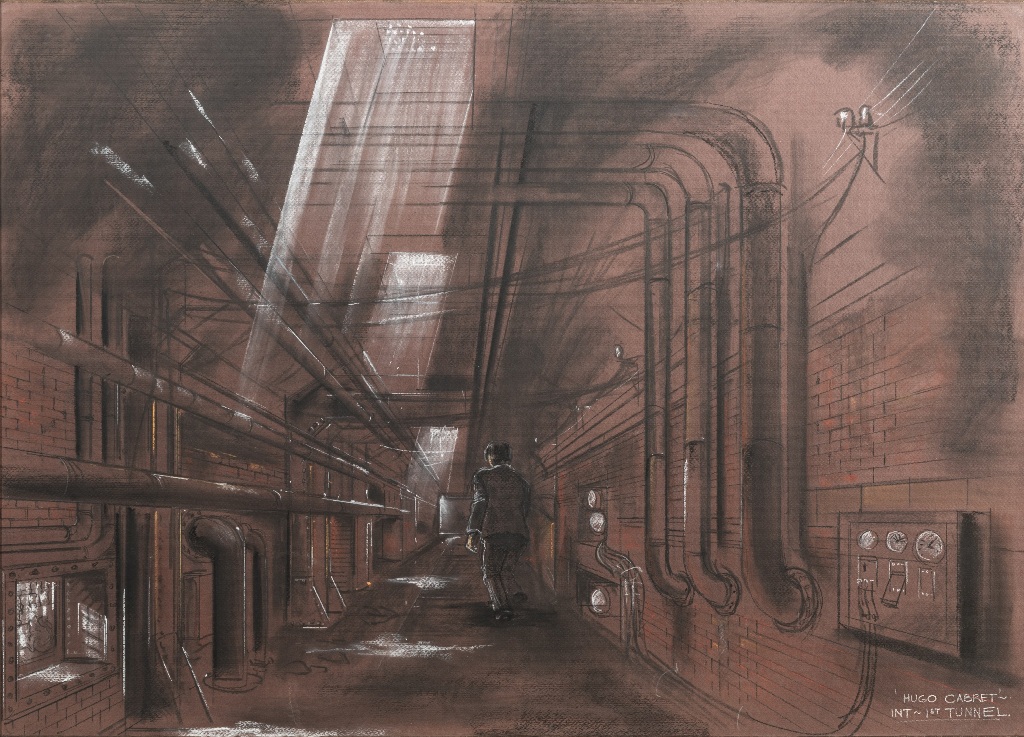

Tra i pastelli altri due da scenografie Premio Oscar: Hugo Cabret (ancora il sodalizio con Scorsese) e Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street di Tim Burton. Li accomunano fasci obliqui di luce che piovono dall’alto: in Hugo Cabret, onirico omaggio a Méliès, immettono flebile chiarore nel tunnel attraversato dal bambino protagonista; in Sweeney Todd squarciano la penombra dell’inquietante barbieria puntando la poltrona sulla quale il figaro dal rasoio assassino fa sedere i clienti prima di farli sprofondare nella botola fatale. C’è un mondo color seppia, oppure grigio, monocromo, simile a flussi di coscienza, in questi bozzetti: solo il blu e il rosso delle bandiere della Secessione interrompono il rugginoso e fumante scorcio delle locomotive in Ritorno a Cold Mountain. Ma mentre qui la scena è ridondante nella folla di personaggini attorno o sopra i vagoni ferroviari, austera e scarna è quella per I racconti di Canterbury (Pasolini è stato, con Fellini e Scorsese, il regista che più ha impegnato Ferretti): due figure nude, un uomo e una donna, vagano tra montagne che sono brulli labirintici coni rovesciati, in un’atmosfera fuori dallo spazio e dal tempo.

Anche l’allestimento della mostra – creato nei laboratori scenografici della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, altra città di grandi tradizioni teatrali e prolifiche maestranze – gioca col buio e la penombra, come in una sala di proiezione nella quale al pari di teofanie escono le immagini. O come nel processo mentale che conduce alla creazione di una pellicola o di una messa in scena.