A proposito de "Gli anelli di Saturno"

Frammenti viennesi

Inseguendo la linea rossa che lega alcuni grandi scrittori austriaci, da Musil a Bernhard, Alessandro Gaudio da un lato traccia un ritratto del pensiero europeo e dall'altro svela la sua stessa identità di critico e studioso

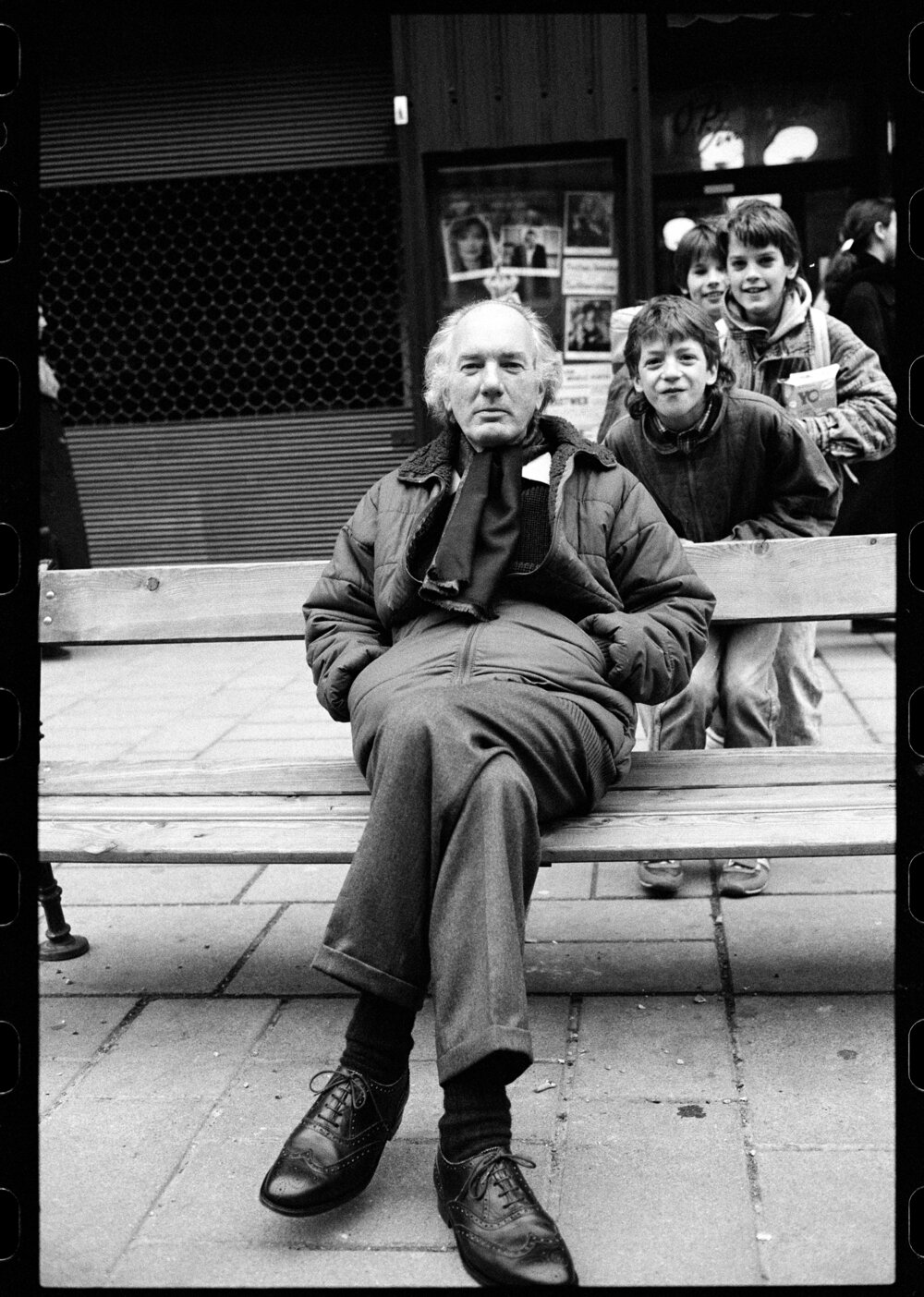

Ci sono libri che riconciliano con la critica, meglio ancora con le potenzialità intatte della scrittura, come accade leggendo Gli anelli di Saturno. La crisi del reale e l’immagine delle cose in letteratura di Alessandro Gaudio (Diacritica, scaricabile in e-book sul sito dell’editore). Libro con il quale Gaudio predilige la forma estremamente libera della scheggia, del frammento, in stretta connessione con il preciso milieu culturale, con cui il critico a più riprese si misura: «La Vienna di primo Novecento, con la sua eccezionale sinergia fra tutte le arti e tutti i saperi, catalizzata dalla nascita della psicanalisi e dalla sperimentazione modernista» (così Massimo Fusillo nella Premessa). L’altro elemento di sicuro interesse è il presentarsi del saggio come un iconotesto, entro un serrato dialogare tra il dispiegarsi delle argomentazioni e le immagini, che trova quale modello di riferimento quel W.G. Sebald (si rammenti il romanzo Austerlitz), in qualche modo erede diretto della temperie culturale attorno alla quale gravita l’attenzione dello studioso.

Ma a prescindere dal novero degli autori toccati dal «diario filosofico» (così lo definisce Massimo Fusillo) di Alessandro Gaudio, credo che a meritare attenzione, giacché solleva una questione insieme di merito e di metodo, sia senz’altro la singolarità dell’approccio: l’opzione di una scrittura critica che privilegia il frammento, la forma diaristica, l’annotazione cursoria, la divagazione… e che si pone nei termini di un radicale antagonismo con la via che potremmo definire convenzionale, accademica, asettica, al massimo grado concentrata sul dato filologico; e che mira ai testi come luoghi avulsi e staccati dalla realtà (il «corpo a corpo col testo» è soltanto un obbligato punto di partenza, ma per condurci «da qualche altra parte, fuori dai limiti della pagina»). Qui l’esercizio della critica non è declinato come qualcosa di esterno, ma come partita decisiva impastata dalle complicazioni, dalle riflessioni suggerite dalle letture quotidiane.

E per recuperare questa (proficua) prospettiva, interseca le preziose risultanze del mutato paradigma scientifico che si è venuto affermando lungo tutto il Novecento, sulla scia di Heisenberg e del suo principio di indeterminatezza; dell’esaltazione del valore della fantasia (Schrodinger); dell’azione di disturbo che inevitabilmente l’osservatore produce in relazione al sistema osservato (non a caso si cita un testo illuminate come Sistemi che osservano di von Foerster); insieme alla più generale attenzione verso quelle filosofie che si sono concentrate a riflettere sul cruciale nodo della intersoggettività. Sulle tracce di quella nouvelle alliance tra le due culture che, attraverso la speculazione offerta da autori come Feyerabend, Prigogine (solo per citarne alcuni), ha indotto a ritenere non meno importante, nell’evoluzione del pensiero scientifico, il peso della fantasia e della immaginazione, a dimostrazione di come, per progredire, la scienza, si sia aperta sempre più al non-scientifico, diventando anch’essa «ascolto poetico» (così Prigogine appunto in La nuova alleanza, 1981). E verso la poesia, da un siffatto presupposto, il discorso critico tenuto da Gaudio sembra virare, quando, riconosciuta l’impossibilità di risolvere il dilemma palomariano di una esaustiva e completa descrizione della realtà (una volta acquisito l’incrollabile limite), di quel deficit di conoscenza che spiazza, nel contempo, ne ricava un paradossale solido punto di partenza; ad esso sopperendo con lo slancio dell’argomentazione (asimmetrica), con il discorso che, pur principiando da quella soglia ristretta, si dispiega come utopia del possibile.

Il critico, dunque, come il poeta, agisce entro una dimensione che potremmo definire di inattualità: mosso com’è (recepita la lezione di Musil) da un’«attitudine creativa» aperta, da un mobilissimo intelletto; artefice proteso alla realtà e alla possibilità, nel tentativo di strappare il velo del «dato fisso». Sacrificare il contenuto ultimo – ciò che è e rimane di per sé inattingibile –, per concentrarsi sui nessi, sui caratteri di un sistema, per dirla con Wittgenstein, perennemente under construction; facendo fiducioso affidamento su quello che il filosofo del Tractatus definisce «l’elemento vitale della argomentazione» per mezzo del quale – inglobando perfino i nostri dubbi, i passi falsi, le aporie –, si prova lo stesso a fugare un’ineludibile oscurità («In ciò che scrivo e leggo c’è una certa quota che mi appaga e che mi serve per controllare e limitare si potrebbe dire, quell’infondatezza di fondo», precisa Gaudio). Una costruzione, certo, che rimane soggettiva, indugia sul dettaglio (nel solco della lezione sebaldiana), che ricorre all’invenzione, benefica perfino dell’infondatezza e dell’errore.

Nello staccare lo sguardo dai testi letterari, nell’ineliminabile «idea di connessione» che anima le pagine di questo diario, Alessandro Gaudio riconduce con prepotenza la critica nell’alveo della vita: a quello spazio di autoagnizione in cui essa si tramuta. In linea con una tendenza che contempla l’autoriflessione, quella proiezione autobiografica che consente al critico di «sperimentare fino in fondo l’ordine dell’ignoranza», eppure sempre nel quadro d’una dimensione comunitaria, intersoggettiva (spola infinita tra soggetto e oggetto). Al di là della specificità degli autori presi in esame in Gli anelli di Saturno, Gaudio dimostra come vi sia un sottile leitmotiv che connette in qualche modo le opere di scrittori come Musil, Sebald, Bernhard, o i versi di Trackl e Landolfi che a fronte della certificazione d’un vuoto angoscioso, edificano un pieno che pure alla scoperta di questo vuoto si riconnette: siamo, pertanto, a quella visione polarizzata, antinomica o se si vuole complementare che Italo Calvino ha saputo magistralmente narrativizzare nella cartografia immaginaria (e utopica) illustrata nelle Città invisibili (1972): nell’inscindibile reciprocità di città come Bersabea (città celeste/infera), Raissa (città triste/felice), Berenice (città ingiusta/dei giusti), Eudossia (città entropica/disegno ordinato vera immagine)… Tensione epistemica analoga a quella del composto simmetrico-asimmetrico, generalizzante-limitante, sperimentata dal Sebald di Austerlitz (2001), nel quale, per esempio, le stazioni parigine vengono percepite come luoghi a un tempo di felicità e infelicità (si rammenti l’interferenza con la città invisibile di Raissa).

Ho parlato, in avvio, non a caso anche di metodo, volendo alludere alla progressiva definizione di un modello consapevole e avvertito, per forza di cose flessibile, in grado di far fronte al mutevole contenuto della realtà. Un modo «dissonante» di guardarla, in cui il critico – come lo scienziato, come il poeta –, con i piedi ben piantati nella vita, sappia «reagire» alla dimensione plurima e complessità di essa. In tal senso Gaudio individua nella vicenda esemplare ricostruita da Sciascia con La scomparsa di Majorana (1975), nella figura dello scienziato siciliano, uno dei miti di questo sensibile atteggiamento critico. Un metodo che s’incarna in uno stile, e potremmo dire anche in una precisa intonazione di voce: nelle Lezioni americane (1988), Italo Calvino, trattando del valore della “Rapidità”, chiama in causa Galileo, padre del metodo scientifico moderno, che nel Saggiatore a un certo punto sostiene che «il discorrere è come il correre»; che vuol dire che il ragionamento deduttivo ha a che fare con lo stile di pensiero: «la rapidità, l’agilità del ragionamento, l’economia degli argomenti, ma anche la fantasia degli esempi» sono «qualità decisive del pensar bene». Ma c’è una componente che non andrà sottovalutata nell’accogliere la forza argomentativa del diario filosofico di Alessandro Gaudio: alludo alla speciale disposizione psicologica che il critico mette in campo (già a principiare dalla giustificazione di fondo posta in avvio), per cui queste pagine vengono offerte e presentate al lettore come il sincero tentativo di «reagire» a certe ristrettezze (non solo intellettuali, ma anche materiali); e il suo quaderno di lettura ad altro non somigli, infine, che al tentativo di darsi una rotta, un navigare a vista che coincide con lo stesso stare al mondo.

Di qui la condivisa presa di distanza da certo tecnicismo accademico (e contro il «comparativismo d’accatto»), dal modo asettico e talvolta malsano di declinare l’ufficio critico, ove esso non transiti per la porta stressa dell’indifferibile presa d’atto di quel senso del limite che pure coincide con il costituirsi della sola possibilità concessa – sudato agone di libertà. Con la conseguente (e forse utopica?) speranza dell’approssimarsi verso un «sentimento dell’arte» che tenda la mano al «meno attrezzato dei lettori». In definitiva, ciò che ci affratella all’autore di questo saggio e ci lascia inchiodati a ogni sua pagina è la congiunta professione di fedeltà e libertà, a squarciare il velo d’ogni prosopopea; quel singolare modo diretto di pronunciare (non senso orgoglio) il suo esserci. Il mettersi «quasi a nudo». Libro perciò questo d’increspature: a caccia di varchi; per scrollarsi di dosso le inquietudini, l’innegabile precarietà del navigare a vista; interferenze (altra parola chiave da tenere a mente) che lo stesso Gaudio considera alla stregua di «messaggi in bottiglia», da affidare alle correnti e ai marosi del mondo attuale.

A corollario, come riflessione che puntualmente si presenta, ogni qualvolta ci si accosti a scritture critiche in certo modo ibride, com’è anche il caso di questo journal di Gaudio, ritorna la considerazione di una pratica di scrittura (che peraltro coincide per i più con una vera e propria riscoperta della critica come genere a sé) insidiosissima, giacché il rischio più grande è quello della retorica o peggio ancora, come ha scritto in un suo articolo tempo fa Filippo La Porta, del kitsch. Da quando Massimo Onofri, in La ragione in contumacia (2007), ha teorizzato l’idea di critica come «critica della vita», d’una critica capace d’instillare una costruzione di senso nella vita non solo di chi scrive ma anche e soprattutto di chi legge, ripercorrendone la singolarissima genealogia, ad onta di ogni formalismo teorico-accademico, e addirittura individuando una vera e propria costellazione generazionale in tanti nuovi interpreti di una simile tendenza, da più parti si è sollevata (e anche in verità dallo stesso Onofri in più occasioni) l’obiezione che essa, da autentica, possa correre sul pericoloso e astratto crinale del tradursi in mera ideologia della letteratura. Il rischio reale è quello che si possa tramutare in una retorica della vita.

A questo rischio mi ha fatto tornare Twilight (1984) un dipinto di Odd Nerdrum (l’autoproclamatosi padre del Kitsch contemporaneo) in cui al crepuscolo, in un fitto bosco di alberi spogli, prima di addentrarsi ancora, una donna, accovacciata, di spalle, la mano sinistra appoggiata al suolo, l’altra impegnata a trattenere la veste sollevata fino alla schiena, a scoprire il flessuoso corpo illuminato da una luce radente, è colta nell’atto di defecare. Ecco: in quel gesto tanto naturale quanto ostentato, mi è sembrato di poter cogliere la figurazione più lampante del rischio altissimo, sempre in agguato, di scivolare nella retorica e nel kitsch (della vita). Penso ai libri di Andrea Caterini, di Fabrizio Coscia, di Paolo Del Colle, dello stesso Massimo Onofri, e anche a quest’ultimo di Alessandro Gaudio – meravigliosamente di confine, ibridi, di funambolico saggismo, scritti nella consapevolezza della follia estrema di simili scritture; assai somiglianti a quella donna di spalle, epperò colta un attimo prima che quell’atto fisiologico e provocatorio si compia.