A proposito de "L'ultima pagina"

Scrivere contro di sé

Susanna Schimperna ha analizzato il gesto estremo di molti scrittori che si tolsero la vita. Nel suicidio di Guido Morselli, Marina Ivanovna Cvetaeva, Cesare Pavese ci sono anche le ragioni delle loro scelte di scrittori

Poco importa da quale angolazione lo si esamina: il suicidio è, e forse rimarrà per sempre, un tabù. Scrittrice romana, studiosa di letteratura. Susanna Schimperna si interroga sulla vita e sulle ragioni della volontà di annullarsi di 25 scrittori e scrittrici, evitando di proposito quei nomi (per esempio Primo Levi) che sente troppo vicini a sé e non li vorrebbe pensare come scomparsi. La sua non è una galleria lugubre, ma una sorta di conversazione con i grandi della storia e sulle motivazioni del gesto finale. Lo fa in un bellissimo (e documentatissimo) libro intitolato L’ultima pagina (Jacobelli editore, 198 pg., 18 euro).

Nella prefazione, l’autrice, lungi dalla tentazione (impossibile del resto: ogni vita è a sé, come la morte) fa alcune considerazioni basilari. «Oggi si considera al massimo con pietà anche chi fa del proprio corpo un simbolo, e lo distrugge affinché il mondo si accorga del suo grido di protesta». Insomma il suicidio come un grido, un reclamo estremo lanciato contro le avversità che ci si trova di fronte. Per esempio le ragioni economiche. In questo surriscaldato calderone c’è da mettere l’omofobia, il bullismo, la diffamazione (sì, anche attraverso il web). «Poi – continua Schimperna – ci sono gli altri. I suicidi per motivi personali, suicidi che continuiamo a ritenere indicibili». Infine, scrive ancora: «Tra le domande da porsi c’è quella se dietro al tabù non ci sia il terrore di una libertà assoluta, che proprio in quanto assoluta è incontrollabile»

Platone sosteneva che non possiamo disporre della nostra esistenza: «L’uomo è un prigioniero che non ha il diritto di aprire la porta della sua prigione e fuggire». Voltaire la pensava diversamente quando scriveva che il suicidio non è sempre una follia, mentre lo scrittore Edward Morgan Foster pensava alle conseguenze, sostenendo che il lato delittuoso del suicida «è soprattutto nell’indifferenza per i sentimenti di coloro che restano». Lo psicoanalista americano James Hillman, nel ’64, scrisse un libro memorabile: Il suicidio e l’anima. La grande novità fu l’introduzione del tema dell’assassinio interiore. «Presente in tutti noi – questa è la tesi – l’assassino interiore ci permette di uccidere parti della nostra personalità che non ci servono più o persino ci danneggiano… ci suicidiamo quando siamo convinti di non avere altra strada, perché siamo noi stessi artefici della nostra sofferenza. Non siamo capaci di uccidere una sola parte di noi, come sarebbe “sano”, ma sentiamo il bisogno di dover procedere in modo drastico». Secondo Hillman, «il suicidio non sarebbe che l’espressione della necessità impellente di cambiare, di andare via dalla nostra vita, dal dolore che pensiamo sia tutt’uno con noi e quindi non da noi superabile, e di procedere verso qualcosa d’altro. Il suicida vuole lasciare il vecchio per andare verso il nuovo». E, spiega ancora lo psicoanalista americano, «il suicidio è il tentativo di passare violentemente da una sfera all’all’altra attraverso la morte».

Tremendamente radicale il filosofo romeno Emil Cioran: si uccise, dopo aver scritto per un’intera vita, sostenendo che «la nascita è una sciagura, che vivere è un incubo, che non esistere è indubbiamente la miglior formula».

Guido Morselli, per esempio. Emiliano di origine, figlio di un ricco avvocato bolognese, si trasferisce prima a Milano (dove si laurea in Giurisprudenza) poi in una villetta del Varesotto, regalo del padre che gli assicura anche un vitalizio. Si è tolto la vita a fine luglio del ’73, con una rivoltella, in giardino, e ha lasciato una lettera destinata alla Questura di Varese in cui si legge: «Non ho rancori». È una mezza bugia perché, come annota la Schimperna, scriveva tantissimo e, salvo qualche eccezione, aveva trovato piccoli editori. Tra i suoi saggi uno studio accuratissimo su Marcel Proust. Ha scritto romanzi considerati, dopo la sua morte, «eccellenti». Gelido – e non potrebbe essere altrimenti – il commento di Alberto Moravia: «Ha fatto malissimo. Visto che era ricco, poteva fare come me, che a vent’anni feci pubblicare a mie spese Gli indifferenti». (Sull’egocentrismo e sull’anaffettività di Moravia chi scrive questa nota si astiene da ogni altro commento).

È nel 1928 che Morselli spedisce il suo primo manoscritto, e come risposta riceve questo giudizio: «Una nebbia di parole». È il primo schiaffo. Ma nel 1942 vede pubblicato dalla Garzanti Proust o del sentimento, del tutto ignorato da coloro che si consideravano depositari de giudizi sull’asmatico francese. L’editore Bocca, a spese dell’autore, fa uscire un suo saggio. Tra i fogli del diario di Morselli c’è una pagina, del ’59, dove si legge: «Tutto è inutile. Ho lavorato senza mai un risultato; ho oziato, la mia vita si svolge nella identica maniera. Ho pregato, non ho ottenuto nulla; ho bestemmiato, non ho ottenuto nulla… ho amato, sino a dimenticarmi di me stesso; nulla è cambiato né in me né intorno a me». Spedisce nel 1965 a Italo Calvino, allora direttore editoriale della Einaudi, il suo romanzo Il comunista, aggiungendo una sua lettera: «Sono emiliano, autodidatta, vivo solo su un piccolo pezzo di terra dove faccio un poco di tutto, anche il muratore; politicamente sono in crisi, con quasi nessuna speranza di uscirne». Un eccesso di umiltà, annota Schimperna. Fatto sta che Calvino rifiuta il testo con questa motivazione: «L’ accento di verità si perde è quando ci si trova all’interno del partito comunista. Lo lasci dire a me che quel mondo lo conosco, credo proprio di poter dire, a tutti i livelli. Né le parole, né gli atteggiamenti, né le posizioni psicologiche sono vere. Ed è un mondo che troppa gente conosce per poterlo “inventare”».

Morselli, abbandonato dalla sua fidanzata è senza forze e lascia cadere il progetto. Ha altre relazioni sentimentali dove manifesta la sua passionalità. Così, non smette di scrivere, anzi lo fa ricorrendo alla sua fantasia e al suo straordinario eclettismo. Scriverà Dissipatio H.G. (Humani Generis,) pubblicato postumo da Adelphi, la casa editrice che farà conoscere al largo pubblico altre sue opere tra cui, oltre il suo Diario, Un dramma borghese, Divertimento 1889, Contro-passato prossimo. Prima di uccidersi aveva scritto una trentina di pagine, Capitolo sul suicidio, testo in cui afferma di essere ormai lontano da ogni interesse e di ogni sentimento verso la vita.

Veniamo a una grande poetessa e drammaturga russa, Marina Ivanovna Cvetaeva 1892, il cui temperamento è caratterizzato, almeno nella prima parte della sua vita dalla leggerezza. Scrive Schimperna: «Non abbastanza comunista per essere lasciata in pace dal regime sovietico, non abbastanza anticomunista per vivere accettata dalla comunità di russi immigrati». Erede di una famiglia di intellettuali benestanti, va incontro a una serie di dolori, «esempio di un’esistenza a rovescio, di come si possa cadere senza mai rialzarsi perché a ogni caduta ne segue un’altra, e la cadenza si accorcia ogni volta di più, mentre la botta assestata dal destino cresce di intensità». Si vede costretta ad abbandonare una figlia in istituto, per scoprirne la sua morte. Un altro figlio l’abbandona e nulla più saprà di lui. Marina si arrangia anche come lavapiatti, non smettendo di scrivere. In una poesia recita così:« Ogni poeta è fuori luogo/ in viaggio/ non appartenenza/ erranza/ Tutti i poeti sono in esilio».

A Parigi si iscrive alla Sorbona, che poi abbandonerà una volta tornata a Mosca, dove non sopporta la disciplina, più rigida rispetto alla Francia e alla Germania. Conosce perfettamente il francese e il tedesco. Il suo grande amore si chiama Sergej Efron, che sposa. Un legame indissolubile, dal quale avrà tre figli. Marina si considera però donna assolutamente libera: «Posso portare avanti dieci rapporti (che orrore “rapporti) insieme a me, e convincere ognuno e subito, della più profondità, che è l’unico». Relazioni con alti e bassi, con donne e uomini, che le danno forza e poi gliela disgregano. Si mette in contatto con Boris Pasternak e con Rainer Maria Rilke. Che però mai incontrerà. Il marito Sergej si unì all’Armata Bianca (contro i bolscevichi). Nel 1939 parte per unirsi al marito e a una sua figlia. Nel 1940 consce il poeta Arsenij Tarkovskij, che però la eviterà dopo alcuni incontri e passeggiate insieme. Un anno dopo Marina è evacuata in Tartaria. Un periodo di fame. Poco dopo, ospite di due pensionati, scrive un biglietto di addio e si impicca. Si legge in una sua poesia (del maggio 1913): «Con leggerezza pensami/ con leggerezza dimenticami». Marina si sentiva già morta e sepolta.

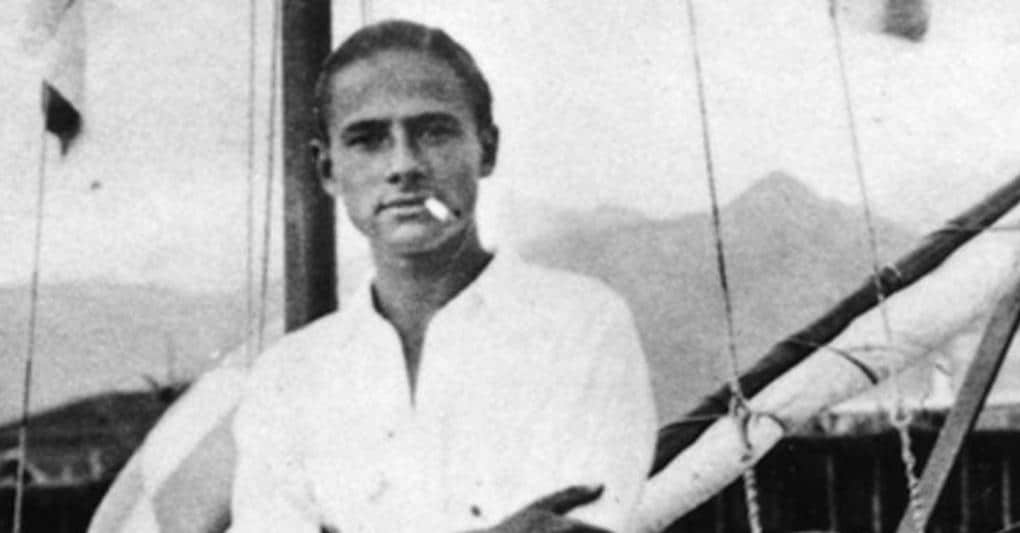

Con quella faccia triste: ecco si può mutuare da famosa canzone il profilo, emotivo ma anche fisico il ritratto di Cesare Pavese il cui dramma è la mancanza di amore e di autostima. Eppure Cesare Pavese ha scritto opere memorabili, finendo per togliersi la vita in una camera d’albergo, a Torino, il 26 agosto. Lasciò un biglietto all’interno di un libro tra i suoi più famosi, Dialoghi con Leucò. Scrisse cose sempre tristi e una specie di sunto della sua amara visione della vita, nella poesia intitolata Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, esteticamente ammirabile, uscirà postuma. Eppure, annota Schimperna, «Il suo ultimo gesto un fu plateale, effetto bizzarro». No, lui era uno scrittore «suicida per antonomasia». Era come sintetizzare il carcere, parziale uomo politico, conoscitore del confino, le umiliazioni, il disadattamento (anche alla Einaudi). Di donne ne aveva avuto, sempre con un rapporto platonico. Tra queste ci si la diciottenne Romilda Bollati (tra le altre cose molto ricca).

Disperata e confessoria fu una sua frase: «Non mi sono mai svegliato con una donna al mio fianco». Romilda ovviamente non badò al suo corteggiamento, anche letterario, e sposò poi l’imprenditore Attilio Turati che le lascerà un enorme impero culturale. Cinica Romilda lo fu certamente. Appresa la morte di Pavese da suo fratello Giulio fece questo commento: «Così impari a trattare il cuore degli uomini come barattoli vuoti». Non aveva capito nulla dell’autore di La spiaggia, Feria di agosto, La bella estate, Notte di festa, e altre opere di alto livello.

Pavese tendeva a spaesarsi: quando la Einaudi lo spedì a Roma, avvertì una dolorosa l’indifferenza. Tornerà presto a Torino. Incontrò altre donne, ma tutte appartenevano alla categoria delle irraggiungibili. Nel suo diario aveva già parlato di suicidio, «la grande tentazione». Nella cerchia dei suoi familiari non pochi finirono suicidi. Poi nel ’35, si dedica al Mestiere di vivere, che all’inizio chiama Zibaldone. Continua a scrivere. Diaristico è anche Lavorare stanca, ma non ha avuto alcun riscontro editoriale. Con una certa riluttanza frequenta intellettuali di rango come Leone Ginbourg e Ludovico Geymonat. La fine di Pavese sarà la conclusione di un tedio avvertito come irrimediabile più che il gesto estremo di chi non sopporta e la stanchezza emotiva e morale frutto delle fitte lancinanti dell’angoscia. Scriverà verso la fine della vita: «In dieci anni ho fatto tutto, se penso alle esitazioni di allora. Cosa ho messo insieme? Niente. Ho ignorato per qualche anno le mie tare, ho vissuto come non esistessero… Non ho più nulla da desiderare su questa terra». Ha una forte pietas per i morti… guardarli è come umilianti, anche i morti repubblichini: non sono più faccenda altrui; non ci si sente capitati sul posto per caso. Si ha l’impressione che lo stesso destino che ha messo per terra quei corpi, tenga noi inchiodati a vederli, a riempircene gli occhi. Ingerirà dieci bustine di sonnifero in una stanza dell’hotel Roma, a Torino. Era il 1950.