A Palazzo Merulana di Roma

Balla antifuturista

Una piccola e interessante mostra rivela una strana stagione di Giacomo Balla: quella in cui, negli anni Trenta, sconfessò il futurismo per anticipare alcuni temi di quella che sarebbe stata la pop art. Tra fotografia e fumetto

Giacomo Balla, punta di diamante del primo futurismo che si trasforma a fine carriera in profeta e antesignano dell’arte pop: è la singolare scoperta alla quale ci guida una piccola mostra appena inaugurata e in cartellone fino a tutto giugno a palazzo Merulana di Roma, il museo privato aperto da un anno per accogliere le opere collezionate dalla famiglia Cerasi.

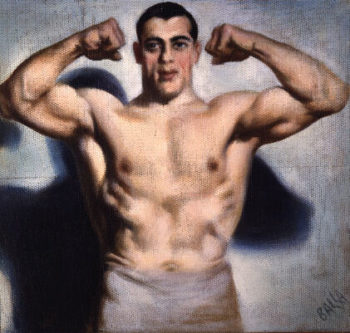

Punto di partenza della ricerca, condotta dal curatore Fabio Bensi, è proprio un quadro tra i più noti della raccolta. Un ritratto di Primo Carnera, dipinto da Balla su una tavola su legno, dietro la quale sotto una scialbatura di cementite venne fuori un secondo quadro, Vaporfumo, forse un bozzetto per la pubblicità di un profumo mai andata in porto. È datato 1933, l’anno nel quale il gigante friuliano conquistò, primo italiano, il titolo mondiale dei pesi massimi, sconfiggando a New York contro ogni pronostico un boxeur statunitense. Per gli sportivi di casa, un’impresa indimenticabile. Per Mussolini un trionfo propagandistico effimero – il regno di Carnera durò appena un anno – che cavalcò come un segno del destino imperiale della nazione e del regime. Anche Balla, convinto fascista, si lasciò contagiare e volle celebrare a suo modo l’evento. No, non riuscì a mettere in posa quel gigante dalla faccia di bambino. E probabilmente non ci pensò neppure. Così come non ricorse per quel quadro agli stilemi astratti del movimento. Al futurismo stava cominciando a voltare le spalle da tempo, insoddisfatto della deriva modaiola e opportunistica verso cui Marinetti lo stava indirizzando. Forse la goccia che fece traboccare il vaso fu il lancio quasi simultaneo all’inizio degli anni ’30 di due manifesti, uno per l’arte coloniale, uno per l’arte sacra, per accodarsi alle svolte e alla convenienze politiche del regime. Due proposte dalle quali Balla si dissociò in modo manifesto. Specie l’ultima, inconcepibile per un teosofo anticlericale come lui. Una voglia polemica d’addio di cui – spiega il curatore – resta unica esplicita traccia in una minuta di lettera in francese inviata all’amico pittore e architetto Theo Van Doensburg, compagno di strada d’astrazione e design. Poche righe per annunciare che è tornato a dipingere figure, nauseato dal proseguire dal «laido convenzionale».

Insomma, il movimento al quale Balla si era convertito quando era già un pittore divisionista affermato gli sembra aver perso forza propulsiva. A che serve – si chiede forse – fare o predicare una rivoluzione che non parla alla gente? Si allontana dalle masse, prescinde dai loro desideri, dal loro modo di vivere e dal linguaggio del loro tempo? Quel polo d’attrazione verso il quale il mondo si muove, quell’orizzonte dove riposizionare la corsa in avanti dell’avanguardia, Balla, più o meno consapevolmente, lo ha già individuato. È l’immaginario popolare dell’epoca che lo sviluppo della nuova creatività, dal cinema, alla fotografia, dalla moda, agli strumenti di comunicazione di massa sta costruendo Come una sorta di Olimpo di miti e modelli, santificati dal successo, da imitare.

È da questo ribollente e confuso calderone di motivazioni teoriche che nasce il ritratto di Primo Carnera. Che è in realtà – primo sconfinamento pop – la copia di una copia. Il punto di riferimento è la foto pubblicata sulla Gazzetta dello sport il giorno dopo la conquista del titolo. Foto che a sua volta riproduce una immagine scattata nel suo studio dal celebre fotografo Luxardo. Balla la riprende integralmente, affascinato dal gioco d’ombre che dilata i muscoli del pugile come l’aureola di un predestinato. Ma non nasconde la fonte. Anzi ne sottolinea il rimando con una retinatura che simula quella di un ingrandimento sgranato di una foto stampata, soluzione che prefigura la scomposizione a mosaico degli sfondi che 30 anni dopo diventerà il marchio di fabbrica di uno dei padri fondatori del pop made in Usa, Roy Lichtenstein. Per ottenere l’effetto, guidato dalla sua vecchia vocazione di divisionista e da un artigianale istinto alla sperimentazione, Balla applica una grata metallica alla tela su cui poi dipinge.

È da questo ribollente e confuso calderone di motivazioni teoriche che nasce il ritratto di Primo Carnera. Che è in realtà – primo sconfinamento pop – la copia di una copia. Il punto di riferimento è la foto pubblicata sulla Gazzetta dello sport il giorno dopo la conquista del titolo. Foto che a sua volta riproduce una immagine scattata nel suo studio dal celebre fotografo Luxardo. Balla la riprende integralmente, affascinato dal gioco d’ombre che dilata i muscoli del pugile come l’aureola di un predestinato. Ma non nasconde la fonte. Anzi ne sottolinea il rimando con una retinatura che simula quella di un ingrandimento sgranato di una foto stampata, soluzione che prefigura la scomposizione a mosaico degli sfondi che 30 anni dopo diventerà il marchio di fabbrica di uno dei padri fondatori del pop made in Usa, Roy Lichtenstein. Per ottenere l’effetto, guidato dalla sua vecchia vocazione di divisionista e da un artigianale istinto alla sperimentazione, Balla applica una grata metallica alla tela su cui poi dipinge.

Un trucco che – scopriamo in mostra – aveva già collaudato anni prima, nel 1925, con una composizione astratta che traduceva in segni grafici accavallati le lettere del suo nome. E che ritorna nel 1940 in un ciclo di quattro immagini di eleganti donnine scelte a rappresentare – così le battezza il titolo – le Quattro stagioni. Silouettes dai tratti stereotipati, profili da dee patinate, capigliature alla moda, labbra increspate in irraggiungibili ed enigmatici sorrisi, che ostentano la loro fatale bellezza contro un fondale di un rosso accecante e ombre guizzanti. Evidenti le citazioni delle riviste illustrate con le dive del cinema di allora in copertina, che il curatore ha esposto di fronte a favorire il confronto da studio. E che ammiccano da altre foto di due maestri dei ritratti di celebrità come Luxardo e Ghergo, sgranate lungo il percorso, come testimonianze ineludibili delle trasformazioni di ispirazione e di gusto di Giacomo Balla.

Il radicale inventore futurista si è trasformato in un pittore seriale di icone che precipita senza pudori nella ripetizione e nel kitsch. Il futuro che ci spalanca davanti preconizza quello più consapevole e radicale dell’universo dei consumi e della fama sul quale negli anni ’60 Andy Warhol costruirà il vocabolario espressivo della pop art.

Un titolo di primogenitura concettuale, privo però di ogni investitura ufficiale, perché gli echi di questa svolta sono troppo esili per raggiungere e influenzare l’America. Relegati del resto in sordina dalle stesse eredi di Balla, che ne hanno amministrato gelosamente l’eredità, nascondendo o rimuovendo queste pagine di biografia che nessuno praticamente conosce o è mai riuscito a sfogliare. Con un imbarazzo comprensibile, perché a guardare con distacco le opere che il curatore è riuscito a ritrovare ed esporre, è anche legittimo inquadrarle come una caduta di stile ed ispirazione. Documenti d’epoca sorprendenti e illuminanti, ma quadri spesso deboli e banali, come a qualunque artista, anche il più geniale capita di produrre.