Al Chiostro del Bramante di Roma

Il graffio di Basquiat

A quasi trent'anni di distanza, una grande mostra fa il punto su Jean-Michael Basquiat: l'artista "maledetto" che si immergeva nel suo caos e ne usciva sempre con nuove ossessioni

Nella sua dorata spudoratezza Andy Warhol, superstar del mercato e gran maestro della New York più trendy, lo aveva capito da tempo. Mancava una voce per completare la grande sinfonia corale sui vizi e le miserie della cultura di massa che la pop art americana aveva cominciato a comporre venti anni prima: la voce trasgressiva, il rancore delle vite a perdere della strada. Mancavano a pungolare la cattiva coscienza della Manhattan borghese gli insulti, gli sberleffi, le denunce rabbiose, le immagini dissacranti : la lingua dei graffiti sui muri. La carica eversiva del rock si era esaurita insieme al misticismo libertario e al pacifismo della beat generation: per cambiar musica bisognava dare ascolto alla frenesia sincopato del rap, spazio al gesto scomposto del punk, microfono alla rabbia delle minoranze nere, al disagio degli ultimi.

Il talento onnivoro di Jean-Michael Basquiat (1960-1988), un nero figlio di genitori haitiani, autore di indecifrabili poesie e icone selvagge graffiate sui muri, artista autodidatta, musicista di una band fuori asse che si esibiva nei locali più in della Grande Mela emerse a incarnare e abitare questo complesso castello di attese e sensi di colpa. Ottenendo dopo un paio di stagioni di promozione pilotate da una gallerista italiana trapiantata negli Usa e sigillato da un quasi immediato successo di mercato, l’investitura ufficiale di Warhol che nel 1983 gli aprì la porte della sua factory. E attraversando come una meteora la scena newyorchese e internazionale. Otto anni di fuoco dall’inizio degli anni Ottanta fino a quella fatale overdose che nel 1988 chiuse tragicamente la sua avventura. Una vertiginosa corsa verso l’autodistruzione su cui riaccende i riflettori una ricca mostra, oltre cento lavori provenienti dalla raccolta del suo più importante collezionista, portata in scena con la cura di Gianni Mercurio, uno specialista della pop art, al Chiostro del Bramante.

Trent’anni dopo, questa rivisitazione è occasione preziosa per prendere le misure ad un artista così osannato e così fuori copione, allontanando quella morte così ingombrante che ha inserito Basquiat nel girone gettonatissimo degli autori maledetti. E per separare l’aura mitica del personaggio dal valore delle sue opere. Impresa quasi impossibile. Perché per un istrione performativo come questo infelice ragazzo dalla pelle nera, schiavo della precoce ambizione di diventare ricco e famoso, dimostrazione vivente della forza pervasiva e trainante del sogno americano, per questo fascinoso Narciso ipertrofico che ci spia superbo e imbronciato dalle fotografie disseminate lungo il percorso, la maschera che si era costruito era così aderente alla pelle da impedire di staccarla. E perché lui stesso non riusciva a prendere distanza dai propri lavori: i biografi raccontano che usava le tele come tappeti, specchi e protesi del suo corpo, ci si sdraiava su per dormire, ci scriveva indirizzi e appunti.

Trent’anni dopo, questa rivisitazione è occasione preziosa per prendere le misure ad un artista così osannato e così fuori copione, allontanando quella morte così ingombrante che ha inserito Basquiat nel girone gettonatissimo degli autori maledetti. E per separare l’aura mitica del personaggio dal valore delle sue opere. Impresa quasi impossibile. Perché per un istrione performativo come questo infelice ragazzo dalla pelle nera, schiavo della precoce ambizione di diventare ricco e famoso, dimostrazione vivente della forza pervasiva e trainante del sogno americano, per questo fascinoso Narciso ipertrofico che ci spia superbo e imbronciato dalle fotografie disseminate lungo il percorso, la maschera che si era costruito era così aderente alla pelle da impedire di staccarla. E perché lui stesso non riusciva a prendere distanza dai propri lavori: i biografi raccontano che usava le tele come tappeti, specchi e protesi del suo corpo, ci si sdraiava su per dormire, ci scriveva indirizzi e appunti.

Più utile, seguendo le bussole discrete con cui il curatore Gianni Mercurio ci guida, liberare almeno il campo dell’impressione errata di un artista incolto e selvaggio: Basquiat era un lettore accanito che sapeva mettere a frutto le sue letture, dai romanzi ai fumetti, una carta assorbente capace di assimilare e rielaborare incontri, esperienze, amicizie. Illuminante una galleria di piatti di ceramica con cui Baquiat rende omaggio ai maestri e compagni di strada, di oggi e del passato, che lo hanno in vario modo inspirato: la schiera al completo di autori della pop art, da Warhol a Rauschenberg, ma anche la sfida manierista di Michelangelo, le esplorazioni tecnologiche di Nam June Park, i cartoni animati di Walt Disney, le foto di Man Ray, la ricerca raffinata del brivido di Hitchcock, le architetture di Frank Lloyd Wright, i burattini stilizzati di Keith Haring con cui divise il suo esordio di graffitaro, le tracce di scrittura che solcavano i quadri di Cy Twombly, offrendo nuovo ancoraggio ai suoi deliri verbali, e persino il primitivismo esoterico di Franco Clemente, maestro emergente della transavanguardia italiana trasmigrato a New York. Dediche personalizzate da secchi e concisi tratti di pennello, a confermare una vocazione per il disegno che sottrae all’universo naif la creatività di Basquiat.

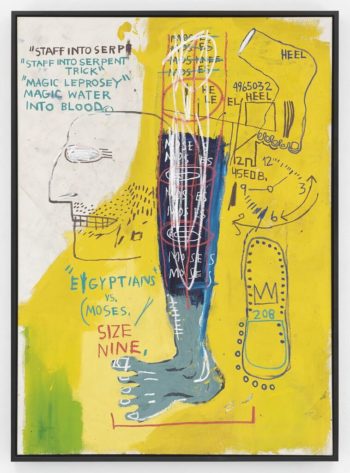

Servono fari per immergersi in apnea nel proprio caos interiore come fa Basquiat e poi riemergerne senza affogare. Portando a galla come tesori frammenti delle sue ricorrenti ossessioni. Un’ossessione la maschera della morte che gli danza davanti in ogni momento come un fantasma. E iscrive in tutti o quasi i suoi quadri. Un’ossessione l’attenzione maniacale per la macchina invisibile del corpo umano, memoria indelebile di un libro illustrato che gli misero in mano quando bambino fu ricoverato in ospedale con un gomito rotto. Esperienza che alimenta molti dei suoi lavori più riusciti: difficile dimenticare il pugno allo stomaco di quelle braccia protese come reperti anatomici che squarciano due grandi tele nella terza sala, non essere colpiti da quel sintetico campionario di ossa, sintetiche orme bianche su sfondo nero, che evoca le sue prime esperienze di grafica. Un’ossessione la coscienza della negritudine , radice ancestrale di cui come artista si erge a unico interprete.

Servono fari per immergersi in apnea nel proprio caos interiore come fa Basquiat e poi riemergerne senza affogare. Portando a galla come tesori frammenti delle sue ricorrenti ossessioni. Un’ossessione la maschera della morte che gli danza davanti in ogni momento come un fantasma. E iscrive in tutti o quasi i suoi quadri. Un’ossessione l’attenzione maniacale per la macchina invisibile del corpo umano, memoria indelebile di un libro illustrato che gli misero in mano quando bambino fu ricoverato in ospedale con un gomito rotto. Esperienza che alimenta molti dei suoi lavori più riusciti: difficile dimenticare il pugno allo stomaco di quelle braccia protese come reperti anatomici che squarciano due grandi tele nella terza sala, non essere colpiti da quel sintetico campionario di ossa, sintetiche orme bianche su sfondo nero, che evoca le sue prime esperienze di grafica. Un’ossessione la coscienza della negritudine , radice ancestrale di cui come artista si erge a unico interprete.

Un’ossessione quel vezzo di firmarsi sin dagli esordi con una corona reale , quasi ad imitare la spavalda gigioneria di Cassius Clay. Un corpo a corpo con la vita che lo ha accompagnato verso una morte precoce. Troppo fragile per sopportare il peso di tante ambizioni.