A proposito del “Treno del buon appetito”

Il Veneto di Naldini

Il ritorno in libreria del “memoir” di Nico Naldini fornisce lo spunto per analizzare il prima e il dopo dell'identità veneta in letteratura dal Novecento a oggi. La "corda pazza" è sprofondata in solitudini

Sarebbe il direttissimo Vienna-Roma, Il treno del buon appetito di Nico Naldini: un lussuoso convoglio con tanto di wagon-restaurant sul quale egli, bambino davanti al passaggio a livello, avvistava i signori, immaginando altre vite. Riferito all’interezza del libro, però, il titolo potrebbe anche alludere all’inesauribile appetito sessuale dell’autore… Ma partiamo dall’inizio. Nella raffinata veste cui ci ha già abituati, la giovane e vicentina Ronzani Editore manda in stampa questa seconda uscita della collana “VentoVeneto”, curata dallo scrittore Francesco Maino: prodotto di altissima qualità, in tiratura di mille copie, con cinque disegni di Pier Paolo Pasolini, dei quali uno replicato in sovraccoperta, e introduzione dell’artista, filologo e saggista Franco Zabagli, direttore editoriale della stessa Ronzani.

Ricordo un’intervista di Naldini su la Repubblica di qualche anno fa e vado a recuperarla. Alla domanda di Antonio Gnoli su che cosa, per lui, significasse scrivere, Naldini rispondeva: «Indovinare l’istante di leggerezza. È facile scrivere in modo accademico e serioso». Ciò che seguiva, però, cioè il giudizio sull’amico Goffredo Parise, mi lasciò contraddetto: «Sono incerto, dovrei rileggerlo. Quello che mi piace di meno sono i Sillabari. Mi sembrano sopravvalutati. Scambiati per l’inizio di una nuova estetica narrativa, fondata su una sofisticata semplicità. Ce ne vuole per diventare Truman Capote».

Proprio un’antologia di Sillabari veneti tratti dal capolavoro di Parise, guarda caso, precede il libro in oggetto nella stessa collana, dedicata agli autori originari della Regione o che, comunque, con il Veneto abbiano avuto a che fare, e la comune collocazione delle due opere risulta perfetta, contrariamente all’opinione di Naldini, perché il riverbero di echi parisiani (e comissiani) sul Treno del buon appetito sembra innegabile. Schivo e quasi vergognoso della propria esistenza, culturale e non, figura decisamente inconsueta nel panorama delle lettere italiane, Naldini ha quasi utilizzato la vicenda umana altrui, quella dei tanti amici, per definire la propria, in ragione di una sua spiccata ritrosia, autentica e non recitata: nato nella friulana Casarsa e trevigiano di residenza, cugino di Pier Paolo Pasolini, Naldini è narratore, biografo, memorialista – ed è esattamente un memoir quello che stiamo per analizzare –, e poeta, come riconosciuto dall’amico Parise: poeta anche o soprattutto quando scrive in prosa, come in questo caso. Il libro, nella sua prima edizione, è stato pubblicato presso un altro editore nel 1995 e nelle sue pagine erano confluiti alcuni brani tratti dai precedenti Nei campi del Friuli (1984) e Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise (1989).

Proprio un’antologia di Sillabari veneti tratti dal capolavoro di Parise, guarda caso, precede il libro in oggetto nella stessa collana, dedicata agli autori originari della Regione o che, comunque, con il Veneto abbiano avuto a che fare, e la comune collocazione delle due opere risulta perfetta, contrariamente all’opinione di Naldini, perché il riverbero di echi parisiani (e comissiani) sul Treno del buon appetito sembra innegabile. Schivo e quasi vergognoso della propria esistenza, culturale e non, figura decisamente inconsueta nel panorama delle lettere italiane, Naldini ha quasi utilizzato la vicenda umana altrui, quella dei tanti amici, per definire la propria, in ragione di una sua spiccata ritrosia, autentica e non recitata: nato nella friulana Casarsa e trevigiano di residenza, cugino di Pier Paolo Pasolini, Naldini è narratore, biografo, memorialista – ed è esattamente un memoir quello che stiamo per analizzare –, e poeta, come riconosciuto dall’amico Parise: poeta anche o soprattutto quando scrive in prosa, come in questo caso. Il libro, nella sua prima edizione, è stato pubblicato presso un altro editore nel 1995 e nelle sue pagine erano confluiti alcuni brani tratti dai precedenti Nei campi del Friuli (1984) e Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise (1989).

Prosa autobiografica, ricordi di innumerevoli storie d’amore e di gelosia, di eventi erotici “dell’eros uranista” raccontati con penna lievissima, ed episodi di una vita vissuta nel privilegio delle amicizie artistiche: quelle con Biagio Marin, Virgilio Giotti, Alberto Moravia, Bartolo Cattafi, Sandro Penna, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, e Giovanni Comisso, maestro dell’autore e dell’altro amico Parise, sono soltanto alcune delle frequentazioni che il Naldini sessantaseienne di allora cercava di fermare su carta, perché lo accompagnassero lungo la propria vecchiaia.

L’autore ha appena compiuto ottantotto anni, in questo 2017, e si potrebbe attribuirgli la qualifica di ultimo superstite, seppure nel proprio ruolo di veneto acquisito o di “triveneto”, di una generazione regionale che è stata composta da Andrea Zanzotto e Luigi Meneghello, oltre che dagli stessi Comisso e Parise, senza contare il più giovane e vivente Ferdinando Camon e i più anziani Guido Piovene e Filippo de Pisis, quest’ultimo di natali ferraresi ma veneziano per residenza e per indole psico-artistica. Che cosa si muove e resta, in quella «terra morbida e fantastica, nostalgica della classicità, eminentemente antideologica» di cui scriveva Enzo Bettiza? Per uno che sia appassionato di geografia letteraria, sarà difficile trascurare un visibile e recente primato veneto, nella mappa delle appartenenze locali: i padovani Romolo Bugaro, Paolo Zardi e Matteo Righetto, il trevigiano Francesco Targhetta, il vicentino Vitaliano Trevisan, il rovigotto Mattia Signorini, i veneziani Tiziano Scarpa e Massimo Rizzante e lo stesso Francesco Maino, adottato dalla Laguna ma trevigiano di nascita, sono i primi nomi che si affacciano a chi volti il capo verso quel Nord-Est, e le sole province venete che sembrano sguarnite sono la bellunese, una volta occupata da Dino Buzzati (e da chi, adesso? Forse Antonio G. Bortoluzzi?) e la veronese, dove il compito improbo sarebbe quello di individuare un erede di Emilio Salgari.

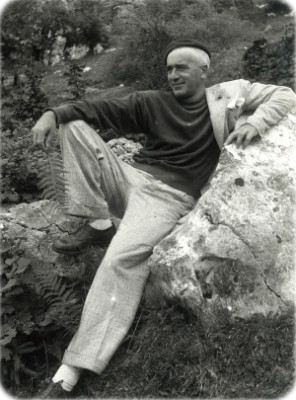

Tuttavia, Naldini, per quanto suo figlio “degenere” – causa quel pudore che gli ha impedito un percorso letterario più regolare –, appartiene davvero a un’altra stirpe, distinta per qualità dall’attuale: per una qualità non misurabile e non replicabile, cioè quel grano di follia della “venetità”, quella “corda pazza” che Raffaele La Capria ritrovava nell’amico Parise e in Comisso (nella foto) e che, oggi, non risuona più. Per fortuna, verrebbe da dire, perché, se essa risuonasse ancora, lo farebbe per certo in falsetto, come posa o recupero estetizzante: la generazione letteraria presente, quindi, sembrerà tanto valida quanto irreggimentata a chi delle memorie di Naldini condivida il lamento per la perdita degli stili inimitabili, per la lenta abolizione delle mattane che furono, delle scorribande omosessuali che impegnavano l’autore e i suoi coetanei negli anni del dopoguerra, eredità erotica delle quali non è altro (!) che “una trentina di amici sparsi per le rive del Mediterraneo (più gli incontri occasionali) e una decina nelle oasi sahariane”.

Tuttavia, Naldini, per quanto suo figlio “degenere” – causa quel pudore che gli ha impedito un percorso letterario più regolare –, appartiene davvero a un’altra stirpe, distinta per qualità dall’attuale: per una qualità non misurabile e non replicabile, cioè quel grano di follia della “venetità”, quella “corda pazza” che Raffaele La Capria ritrovava nell’amico Parise e in Comisso (nella foto) e che, oggi, non risuona più. Per fortuna, verrebbe da dire, perché, se essa risuonasse ancora, lo farebbe per certo in falsetto, come posa o recupero estetizzante: la generazione letteraria presente, quindi, sembrerà tanto valida quanto irreggimentata a chi delle memorie di Naldini condivida il lamento per la perdita degli stili inimitabili, per la lenta abolizione delle mattane che furono, delle scorribande omosessuali che impegnavano l’autore e i suoi coetanei negli anni del dopoguerra, eredità erotica delle quali non è altro (!) che “una trentina di amici sparsi per le rive del Mediterraneo (più gli incontri occasionali) e una decina nelle oasi sahariane”.

Insomma, un friulano che sembra l’“ultimo veneto” di un’altra Italia e che non aspira in nessun modo a seguire le orme di questo tempo, né a farsi omologare, sebbene nella “differenza”: «Non ho mai appartenuto né al vittimismo né all’orgoglio omosessuale. Per la mia generazione, cresciuta in una società solo relativamente repressiva (cessato l’incubo nazista delle vite “non degne di essere vissute”), vale la convinzione che meno se ne parla meglio è. Dissimulazione onesta. Perché l’omosessualità è uno di quegli argomenti che se messi in discussione non se ne viene fuori. Perché non lasciarlo alla pura ontologia?». Suona come una giustificazione, quest’inciso che stoppa per un attimo il treno dei ricordi: ma anche come una rivendicazione della distanza che ha separato Naldini dai movimenti e dalle identità che avrebbero potuto garantire alla sua opera un’altra risonanza, un’altra gloria.

Il treno del buon appetito ha avuto più di vent’anni di tempo a disposizione per diventare un classico della letteratura omosessuale, ma così non è stato, nonostante l’alto valore letterario e per i motivi che si sono manifestati: l’unica militanza che sembra cara all’autore è quella atmosferica e geografica, e la sua felicità quella di poter respirare «l’aria veneta, l’unica al mondo che non turba».