Ritratto dei nuovi romani

Fotografare l’imprevisto

Si chiama “poliopia", è un effetto ottico che costruisce le immagini come un caleidoscopio e rivela molte sorprese allo stesso fotografo. Per esempio, girando per Roma...

“La cosa è stata là” diceva Roland Barthes riferendosi al legame stretto tra la fotografia e ciò che è stato di fronte all’obiettivo, ma se si pone un filtro caleidoscopico davanti all’obiettivo, si genera una sorta di poliopia in cui i rapporti relazionali e gerarchici degli elementi compresi nell’inquadratura danno vita ad immagini che neanche il fotografo ha previsto nella loro complessità e totalità; egli ha immaginato, ma c’è sempre un imprevisto e il fotografo è costretto a procedere per tentativi con continui aggiustamenti dell’inquadratura, movimenti del corpo, ma soprattutto ruotando il filtro caleidoscopico per spostare, di volta in volta, attraverso il processo di moltiplicazione visuale, la cosa; perché comunque la cosa è stata là.

Solo effetti ottici, nessun artificio digitale!

Può apparire un gioco per meravigliare.

In realtà fotografare con un filtro che alteri la visione è un processo particolarmente impegnativo perché gli elementi da controllare, all’interno del mirino fotografico sono molto più numerosi e meno definiti di quelli contenuti in una fotografia tradizionale, nelle stesse circostanze di ripresa.

Quindi la poliopia dell’oggetto carica indubbiamente l’immagine di ulteriori significati ed il fotografo, pur rendendosi conto della scena che si svolge davanti a sé, ha, contemporaneamente attraverso il mirino, una visione artefatta e moltiplicata della stessa.

Lo scatto dovrà avvenire quando cuore, mente ed occhio saranno sullo stesso asse per citare, sicuramente in modo improprio e forse irriverente, ma sufficientemente chiarificatore, vista la circostanza, Henri Cartier-Bresson.

L’otturatore dovrà aprirsi e richiudersi nell’istante in cui l’apparenza di un senso avrà trovato un approdo compositivo.

Le foto allegate sono frutto di un breve sopralluogo (a margine di altri lavori di ricerca) tra il Ponte dell’Industria, recentemente riaperto alla viabilità, gli ex edifici industriali a ridosso del Teatro India, in attesa di interventi di recupero, al momento occupati da diseredati, di una puntata occasionale sul GRA e di una passeggiata da Porta Maggiore fino al Forte Prenestino, lungo l’omonima via.

Una sorpresa, per chi ha scattato le foto, è stata quella di scoprire, dopo una analisi attenta dei provini digitali, di aver incontrato e immortalato solamente donne e uomini provenienti da altri mondi.

I nuovi romani.

I vecchi romani, in quei momenti, erano probabilmente inscatolati in macchina.

Girando a piedi si fanno incontri inaspettati, ad esempio quello con un uomo che esce dai rovi cresciuti fra i red bricks crollati dell’archeologia industriale, che gira col gatto sulle spalle e che ci tiene a far sapere che l’animale è così affezionato che non scende mai di lì; o come quelli davanti al numero infinito di piccole lapidi di ringraziamento per la grazia ricevuta (PGR) su un muro già immortalato in alcuni film del neorealismo, dove si intravedono camminare un padre ed una figlia, vestiti per la domenica, loro sono di sicuro di un’altra religione rispetto a quella cattolica; o quando, alla fermata dei trenini a Porta Maggiore, una giovane donna dai tratti somatici orientali sembra guardare verso l’osservatore ma si capisce in seconda battuta che è compresa fisicamente e solipsisticamente dalle sue bianche cuffie auricolari.

La soprelevata è, per Roma, una bestemmia architettonica e sociale; già sbeffeggiata da Fantozzi, è ancora lì a soffocare e a stordire gli abitanti dei palazzi adiacenti. Il rumore, le ombre, le strade che dividono il cielo, i tram che vanno avanti e indietro, le auto che sobbalzano sui ghirigori dei binari diretti ai depositi, tutto è concentrato lì, sotto la soprelevata di via Prenestina, all’incrocio con piazza Caballini e c’è anche un uomo nero che attraversa la strada e si intromette nell’inquadratura.

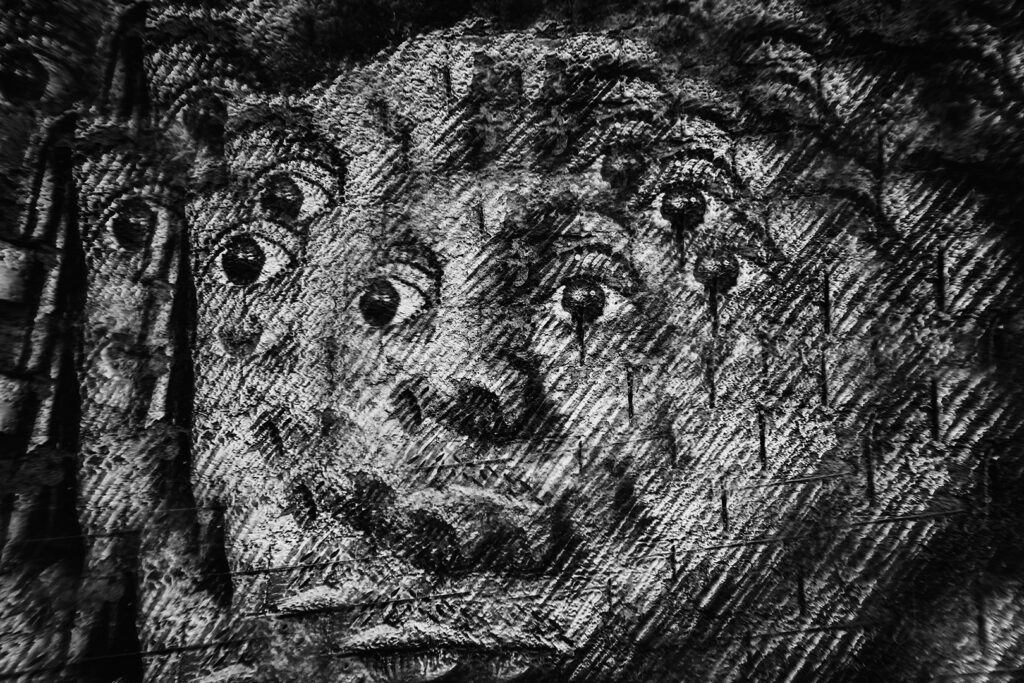

Gli archi di Porta Maggiore e il sepolcro di Eurisace, richiamano con la loro moltiplicata sovrapposizione un’incisione d’invenzione di Piranesi. Le scale interne di uno scheletro in cemento armato sono inequivocabilmente Escher e i bulloni del ponte di ferro con dietro un palazzo dalla struttura di vecchio edificio industriale ormai “rigenerato” per il cambiamento d’uso, rimandano ai quartieri dei docks di Londra di una volta che ora non ci sono più, sostituiti da grattacieli di vetro. La torre della Telecom (si chiama ancora così?), con i suoi satelliti gemelli, sembra avvertire Musk che non temiamo Starlink, ma i volti e gli occhi di alcuni murales del Forte Prenestino, mentre ci guardano, sembrano confessare a noi osservatori, di essere anche loro alla ricerca di un senso.

Le fotografie sono di Roberto Cavallini.