A Palazzo Braschi di Roma

Quei fascisti corrotti

La mostra per i cent'anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti ricostruisce il vero movente dell'omicidio: il deputato socialista aveva raccolto le prove di una grande operazione di corruzione che aveva al centro Mussolini e si preparava a denunciare il duce

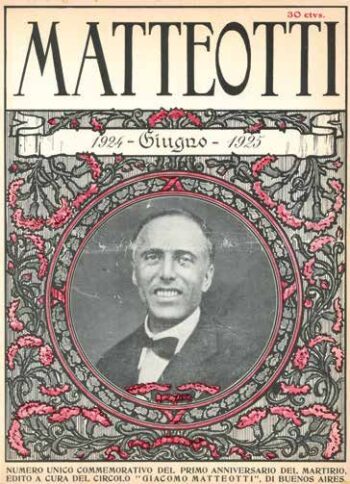

A Giacomo Matteotti – assassinato cent’anni fa dai fascisti – si deve una celebrazione non agiografica, ma “militante”. Militante nel senso di ricognizione storica aggiornata e di esplicitazione per il grande pubblico di tutti i risvolti fin qui accertati di un misfatto politico che ha segnato l’involuzione della storia d’Italia verso la dittatura. Insomma, di un memento dell’eroe democratico Matteotti che vada oltre l’indignazione per il rapimento – il 10 giugno 1924 – l’omicidio, il lungo occultamento del cadavere. Questa operazione di verità “nazionalpopolare” – termine in questo caso non riduttivo ma di ascendenza gramsciana – la compie la mostra appena inaugurata a Roma, Palazzo Braschi, dal titolo “Vita e morte di un padre della democrazia” (fino al 16 giugno 2024, promossa da Roma Capitale, direzione e coordinamento generale di Alessandro Nicosia).

Il “cuore” della rassegna sono documenti che per la prima volta vengono esposti. E che dicono nero su bianco chi ha materialmente ammazzato il deputato del Partito Socialista Unitario, chi ha armato la mano dei killer, e quale fu il principale motivo dell’assassinio. Sono carte sulle quali lavora da anni il professor Mauro Canali, curatore della rassegna, dietro l’input, decenni fa, del suo maestro, Renzo De Felice. Documenti scottanti, che Canali è riuscito a individuare a Londra, dove li aveva portati Salvemini, costretto all’esilio. E che adesso sono stati digitalizzati dall’Archivio dello Stato, otto volumoni comprese inquietanti fotografie. Si tratta dei faldoni relativi ai due processi sul “delitto Matteotti”, il primo a Chieti nel 1926, addomesticato dal Duce dopo le iniziali rigorose indagini effettuate a Roma dai magistrati Del Giudice e Tancredi ai quali venne sottratto il procedimento; il secondo del 1947 a Roma, a fascismo spazzato via. “Sono atti della magistratura, fonti primarie, oggettive, a differenza di quelle secondarie, derivanti da memorie dei protagonisti della vicenda, insidiose e infide”, spiega Canali. Tra esse, il cosiddetto testamento di Amerigo Dumini, l’uomo della Ceka, la polizia segreta e personale di Mussolini, che era nella squadra del sequestro e della uccisione di Matteotti, accanto a quell’Albino Volpi che il Duce soprannominava “pupilla dei miei occhi”, l’uomo che infilò la lama mortale nel petto di Matteotti segregato nella Lancia presa a nolo per il rapimento.

Ebbene, sotto i riflettori dell’allestimento suggestivo in Palazzo Braschi, c’è il memoriale di Dumini, fatto pervenire clandestinamente nel 1932 a due avvocati statunitensi (sua madre era americana). Ancora, c’è la lettera che egli scrisse dal carcere a Mussolini: diceva al Duce di aver fatto quello che lui gli aveva ordinato e gli chiedeva di tirarlo fuori dalla galera. Su un pannello vengono riportate a caratteri cubitali le sue parole, prese dalla “lettera-testamento”: “Si avvicinava l’epoca in cui pareva che il Matteotti dovesse scatenare la sua offensiva contro il Governo Fascista, tanto sulla politica finanziaria quanto sugli scandali affiorati e poi assopiti sulla faccenda del petrolio. Si diceva anche che egli avesse in mano le prove di certi imbrogli nei quali si mescolavano in una promiscuità male odorante e abbastanza lacrimevole un certo affare di petrolio, di borsa e di cambi in cui sembrava essere implicato perfino il fratello del Capo del Governo”.

Ebbene, sotto i riflettori dell’allestimento suggestivo in Palazzo Braschi, c’è il memoriale di Dumini, fatto pervenire clandestinamente nel 1932 a due avvocati statunitensi (sua madre era americana). Ancora, c’è la lettera che egli scrisse dal carcere a Mussolini: diceva al Duce di aver fatto quello che lui gli aveva ordinato e gli chiedeva di tirarlo fuori dalla galera. Su un pannello vengono riportate a caratteri cubitali le sue parole, prese dalla “lettera-testamento”: “Si avvicinava l’epoca in cui pareva che il Matteotti dovesse scatenare la sua offensiva contro il Governo Fascista, tanto sulla politica finanziaria quanto sugli scandali affiorati e poi assopiti sulla faccenda del petrolio. Si diceva anche che egli avesse in mano le prove di certi imbrogli nei quali si mescolavano in una promiscuità male odorante e abbastanza lacrimevole un certo affare di petrolio, di borsa e di cambi in cui sembrava essere implicato perfino il fratello del Capo del Governo”.

Eccolo qui, l’altro, anzi il primo movente del delitto Matteotti. Non tanto l’ira che egli aveva suscitato in Mussolini con il discorso alla Camera del 30 maggio ’24 in cui accusava il partito fascista di aver vinto le elezioni in virtù di brogli e di violenze. C’era piuttosto un secondo discorso che il Duce non voleva pronunciasse alla Camera: quello nel quale il deputato socialista rivelava la corruzione operata dalla Sinclair Oil per ottenere la concessione esclusiva delle risorse petrolifere in territorio italiano e nella Libia da poco colonizzata. Matteotti ne aveva avuto la certezza dopo un viaggio a Londra e i colloqui con gli esponenti del Labour Party, per la prima volta al governo, anch’essi interessati a un accordo petrolifero ma scavalcati dalla compagnia americana, peraltro manovrata dalla “piovra” Standard Oil. Nelle carte recuperate, oltre a uno scontrino nel quale Matteotti aveva annotato la scaletta dei punti da chiarire nella capitale inglese (affare Sinclair e giro di bische), si trova il passaggio di un milione e mezzo di lire da Standard Oil ad Arnaldo Mondadori. È il fratello di Benito (alla ribalta recentemente perché il leghista Durigon ha tentato di fargli di nuovo intitolare il parco di Latina che aveva preso il nome di Falcone e Borsellino) ed è il direttore, anche amministrativo, del “Popolo d’Italia”, giornale della famiglia Mussolini. Si trattava peraltro di una prima tranche, anticipo di un totale pari a cinque milioni. Questo avrebbe denunciato Matteotti nel discorso parlamentare dell’11 giugno. Bisognava tappargli definitivamente la bocca e far sparire i documenti che aveva con sé. I tempi stringevano, Dumini e compari della Ceka dovevano muoversi in fretta. Quanto a Mussolini, si sarebbe accollato la responsabilità “morale e politica” del delitto nel famoso discorso del 3 gennaio 1925, ma non l’avrebbe sfiorato l’accusa più infamante, di essere corrotto, grazie all’eliminazione fisica del suo accusatore. Anche se in un articolo pubblicato postumo su “English Life” Matteotti scrive di aver raggiunto la certezza dell’imbroglio esistente dietro gli accordi di Sinclair Oil con i vertici del Governo.

Nelle bacheche di Palazzo Braschi telegrammi, veline, annotazioni, lettere autografe, documenti ufficiali raccontano gli intrecci limacciosi che hanno condotto alla martirizzazione di Matteotti e annullato per vent’anni libertà e giustizia in Italia (provengono, tra gli altri, dalle Fondazioni Pietro Nenni, Giangiacomo Feltrinelli, Anna Kuliscioff, Lelio Basso; dall’Archivio Storico della Camera, dalla Biblioteca del Senato, dall’Archivio Audiovisivo del movimento operaio democratico).

Nelle bacheche di Palazzo Braschi telegrammi, veline, annotazioni, lettere autografe, documenti ufficiali raccontano gli intrecci limacciosi che hanno condotto alla martirizzazione di Matteotti e annullato per vent’anni libertà e giustizia in Italia (provengono, tra gli altri, dalle Fondazioni Pietro Nenni, Giangiacomo Feltrinelli, Anna Kuliscioff, Lelio Basso; dall’Archivio Storico della Camera, dalla Biblioteca del Senato, dall’Archivio Audiovisivo del movimento operaio democratico).

Cucita addosso al killer della Ceka, fu varata in fretta una amnistia per i reati a sfondo politico, mentre il delitto nella sentenza di Chieti era già stato derubricato in preterintenzionale. Così due dei cinque killer furono prosciolti, mentre Dumini, Volpi e Poveromo uscirono dal carcere pochi mesi dopo il pronunciamento dei giudici. Non si allentò invece la morsa sui Matteotti: l’Ovra riuscì a far infiltrare una spia nella sua casa, un vecchio amico di Giacomo passato nelle file del fascismo. La moglie, Velia, che aveva rinunciato ad espatriare con i tre figli piccoli, nonostante i consigli di Turati, Modigliani e Salvemini, ne fu vittima. Nelle relazioni del delatore, a centinaia, veniva indicata con il nome di Aristodemo. Il controllo continuò per anni, anche dopo la sua morte, fino alla caduta del regime.

Una mostra-rivelazione dunque (il catalogo edito da Treccani recepisce contributi iconografici inediti e preziose testimonianze). Ma anche una mostra palpitante, che restituisce un’epoca e un personaggio a tutto tondo nelle quattro sezioni: “Il giovane Matteotti”, che s’apre con la gigantografia della casa natia, a Fratta, nel Polesine (ora è una casa-museo e ne è appena stata annunciato il restauro) dove egli si impegnò a favore dei braccianti e dei mezzadri, ma anche firmando appassionati articoli su “La lotta”; “L’impegno politico nazionale 1919-1924” che ne distingue l’attività parlamentare, la sintonia con Turati, l’azione politica contro il fascismo, considerato da subito pericolo mortale per le istituzioni democratiche, e contro gli squadristi, intesi come guardia bianca degli interessi agrari e dei collaborazionisti, in seno al neonato Psu di cui è segretario; “Sequestro e morte 1924-1926”, partendo dalla affermazione alle elezioni del ’24 del Psu quale maggiore partito della Sinistra e includendo il famoso discorso del 30 maggio, subito dopo il quale disse a chi si complimentava: “E adesso potete preparare la mia orazione funebre”; “Il mito Matteotti”, che focalizza il lascito fattuale e ideale del politico, dalle commemorazioni alle Brigate Matteotti fino alla perdurante residenza nell’immaginario collettivo come “padre della democrazia”, suggella Canali. I materiali che disegnano l’affresco includono anche due dipinti di Giacomo Balla, grande formato, colori vivissimi, soggetto astratto (“Insidie di guerra” e “Forme Grido Viva l’Italia” del 1915), due ceramiche di Corrado Cagli (“Marcia su Roma”, 1930), due bronzi di Arturo Martini, “Vittoria alata” e “Dio e patria”. Scorrono fotogrammi di documentari dell’Istituto Luce, sequenze del film “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini. Emoziona il documentario di Nelo Risi, dallo stesso titolo. Ecco il lungotevere al Flaminio dove Matteotti, appena sceso di casa e diretto alla fermata del tram che lo avrebbe portato alla Camera, fu caricato in un assolato primo pomeriggio sulla Lancia della morte. Ecco la campagna a trenta chilometri da Roma, dove fu ritrovato il suo corpo nell’agosto, due mesi dopo la sparizione. Ecco il vagone merci sul quale venne furtivamente caricata la bara. Egli “non tornò più a Roma”, la meta fu Fratta nel Polesine e alla stazione, aperto il vagone, gli uomini si tolgono il cappello, le donne si inginocchiato man mano che passa la cassa con le spoglie dell’eroe assassinato.

Una mostra-rivelazione dunque (il catalogo edito da Treccani recepisce contributi iconografici inediti e preziose testimonianze). Ma anche una mostra palpitante, che restituisce un’epoca e un personaggio a tutto tondo nelle quattro sezioni: “Il giovane Matteotti”, che s’apre con la gigantografia della casa natia, a Fratta, nel Polesine (ora è una casa-museo e ne è appena stata annunciato il restauro) dove egli si impegnò a favore dei braccianti e dei mezzadri, ma anche firmando appassionati articoli su “La lotta”; “L’impegno politico nazionale 1919-1924” che ne distingue l’attività parlamentare, la sintonia con Turati, l’azione politica contro il fascismo, considerato da subito pericolo mortale per le istituzioni democratiche, e contro gli squadristi, intesi come guardia bianca degli interessi agrari e dei collaborazionisti, in seno al neonato Psu di cui è segretario; “Sequestro e morte 1924-1926”, partendo dalla affermazione alle elezioni del ’24 del Psu quale maggiore partito della Sinistra e includendo il famoso discorso del 30 maggio, subito dopo il quale disse a chi si complimentava: “E adesso potete preparare la mia orazione funebre”; “Il mito Matteotti”, che focalizza il lascito fattuale e ideale del politico, dalle commemorazioni alle Brigate Matteotti fino alla perdurante residenza nell’immaginario collettivo come “padre della democrazia”, suggella Canali. I materiali che disegnano l’affresco includono anche due dipinti di Giacomo Balla, grande formato, colori vivissimi, soggetto astratto (“Insidie di guerra” e “Forme Grido Viva l’Italia” del 1915), due ceramiche di Corrado Cagli (“Marcia su Roma”, 1930), due bronzi di Arturo Martini, “Vittoria alata” e “Dio e patria”. Scorrono fotogrammi di documentari dell’Istituto Luce, sequenze del film “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini. Emoziona il documentario di Nelo Risi, dallo stesso titolo. Ecco il lungotevere al Flaminio dove Matteotti, appena sceso di casa e diretto alla fermata del tram che lo avrebbe portato alla Camera, fu caricato in un assolato primo pomeriggio sulla Lancia della morte. Ecco la campagna a trenta chilometri da Roma, dove fu ritrovato il suo corpo nell’agosto, due mesi dopo la sparizione. Ecco il vagone merci sul quale venne furtivamente caricata la bara. Egli “non tornò più a Roma”, la meta fu Fratta nel Polesine e alla stazione, aperto il vagone, gli uomini si tolgono il cappello, le donne si inginocchiato man mano che passa la cassa con le spoglie dell’eroe assassinato.

Per un curioso – fatale – caso, la mostra di Palazzo Braschi ha aperto le sue porte al pubblico venerdì 1 marzo, lo stesso giorno in cui, a Mosca, si sono celebrati i funerali di Aleksej Navalny. Fatto fuori un secolo dopo Matteotti, da un dittatore, che accusava non solo di conculcare la libertà e il dissenso, ma anche di personale corruzione. Entrambi sapevano di andare incontro alla morte, di entrambi è stato a lungo negata la restituzione del corpo ai familiari, ritardato, zittito il rito del seppellimento.