A proposito di “Cuntu di famiglia”

Il Novecento di Rosa

Il nuovo romanzo di Maria Teresa Petrollo è per metà una saga familiare e per metà una storia di formazione che abbraccia tutto l'arco del "Secolo breve"

Non è mai tardi per un bell’esordio, per l’arrivo di un libro bello anzi decisivo e importante: una volta usciti, i libri sono vivi per sempre. È il caso di Cuntu di famiglia, edito lo scorso luglio dall’editore fiorentino Jean Luc Bertoni (435 pagine più apparati, €22,00), esordio nel romanzo di Maria Teresa Petrollo. L’autrice, che si era già cimentata nel romanzo familiare con Vino elementare, costruisce qui un impianto che si dimostra interessante, e appagante alla lettura, per molte ragioni.

Si tratta di un’opera che ha le caratteristiche del romanzo di formazione (è la dimessa e decisa epopea di Rosa Russo) e della saga familiare (il racconto si allarga a tutta la famiglia Russo e tira dentro alcuni altri nuclei e figure), oltre che del romanzo storico, in cui la macro-Storia si accende nelle pieghe delle numerose micro-storie in cui scivola si dissemina e si riflette, scalando una struttura “annalistica” che attraversa il Novecento, riducendo ancor di più il Secolo Breve (1914–1991, secondo lo storico inglese Eric Hobsbawm) a una spanna di tempo che parte dal 1911 e si ferma al 1955.

Aggiungerei un tratto che credo renda il libro ulteriormente attraente e caro a chi lo legga: il fitto scambio di lettere che segna quasi tutte le fasi di sviluppo nelle vicende narrate, fin dalle lettere dal fronte di Niccolò, sacrificato come milioni d’altri coetanei all’ambiguo slogan, “dulce et decorum est pro patria mori”. È in un certo senso, cioè, anche un romanzo epistolare per la costanza con cui molti dei personaggi si raggiungono, addirittura restano gli uni fedeli agli altri contro ogni avversità, con la mediazione di lettere che spesso fanno un cammino irto di ostacoli, fino al rischio di essere mandate indietro oppure intercettate e cestinate. Una pratica dopotutto antica, tramontata completamente, eppure scomparsa definitivamente, perlomeno nella sua funzione affettiva, forse solo nell’ultimo decennio del secolo ventesimo. Il gusto, nella lettura delle lettere che fioccano numerose in questo romanzo, sta nella capacità dell’autrice di riprodurre la voce e l’intonazione di chi le scrive. Questo effetto, non macchinosamente escogitato, ma frutto di affettuosa immedesimazione, è corroborato anche dalla profusione di espressioni siciliane, a volte veri e propri idioms, altre volte singole parole, o sporcature, per le quali l’autrice ha dotato il libro di un glossario in fondo dove si può scoprire cosa certe coloriture dialettali, solo apparentemente difficili, vogliano dire. Ciò rivela un certo orecchio dell’autrice che, da voce narrante in terza persona, prende su di sé il carico di farci percepire lo sfondo della vicenda evocata, il quale poi spesso salta in primo piano e diventa quasi personaggio.

La Sicilia, e Catania soprattutto, sono il teatro prevalente di ciò che accade, con rare puntate a Palermo e a Messina. E il rapporto col Continente cambia nel corso del romanzo. Andare al Nord per Niccolò è devastante, vuol dire aggregarsi al resto dell’esercito italiano sbaragliato di fatto in mezzo al nulla nella guerra di trincea; oppure diventa un esilio da basilisco per lo scapestrato Vincenzo. Però per Nino Lo Cascio andare a Roma negli anni del Ventennio vuol dire certo trovarsi dopotutto nell’occhio del ciclone e a due passi da gerarchi tremendi però affettuosi e protettivi con lui che vuol solo lavorare, “sistemarsi” per poter accogliere e sposare la sua Rosa, ma significa anche scampare al bombardamento di San Lorenzo. Infine Cosimo risucchiato da Catania nel secondo dopoguerra avrà un’impennata di ambizione e orgoglio, e una volta per tutte tornerà nella capitale dove avrà miglior gioco in politica. Con Nino il romanzo si colora di ulteriore magia con tutta una serie di treni di terza classe e piroscafi – in qualche passaggio è sembrato quasi di riassaporare atmosfere del recente romanzo di Nando Vitali, L’uomo della posta (Castelvecchi, 2023).

La Sicilia, e Catania soprattutto, sono il teatro prevalente di ciò che accade, con rare puntate a Palermo e a Messina. E il rapporto col Continente cambia nel corso del romanzo. Andare al Nord per Niccolò è devastante, vuol dire aggregarsi al resto dell’esercito italiano sbaragliato di fatto in mezzo al nulla nella guerra di trincea; oppure diventa un esilio da basilisco per lo scapestrato Vincenzo. Però per Nino Lo Cascio andare a Roma negli anni del Ventennio vuol dire certo trovarsi dopotutto nell’occhio del ciclone e a due passi da gerarchi tremendi però affettuosi e protettivi con lui che vuol solo lavorare, “sistemarsi” per poter accogliere e sposare la sua Rosa, ma significa anche scampare al bombardamento di San Lorenzo. Infine Cosimo risucchiato da Catania nel secondo dopoguerra avrà un’impennata di ambizione e orgoglio, e una volta per tutte tornerà nella capitale dove avrà miglior gioco in politica. Con Nino il romanzo si colora di ulteriore magia con tutta una serie di treni di terza classe e piroscafi – in qualche passaggio è sembrato quasi di riassaporare atmosfere del recente romanzo di Nando Vitali, L’uomo della posta (Castelvecchi, 2023).

Ci sono figure maschili molto incisive. Francesco Russo, il patriarca, ha momenti gattopardeschi in cui rischia di ricordare Don Fabrizio, principe di Salina, ma mentre questi è tutto nel secondo Ottocento, Don Francesco è un dolentissimo uomo del Novecento. C’è Cicciuzzo, che con grande sagacia riesce a diventare Don Ciccio, e, a differenza di Francesco Russo, è un padre nascosto però presente, pratico e astuto nell’appropriazione legale di una certa masseria, e nella trasformazione imprenditoriale dell’agricoltura, con l’idea di coinvolgere nella proprietà e nel rischio d’impresa gli stessi contadini. Ci sono anche uomini odiosi, tremendi, orribili – eppure ordinari, cioè comuni e opprimenti, privi di fantasia, miserabili, forse monotematici.

Ci sono poi donne magnifiche. Rosa, la protagonista di fatto, è fin da bambina, anche perché ultima nata, dimessa ma piena di carattere. Margherita, la madre dei Russo, moglie di Don Francesco, è una donna calata del tutto nel suo ruolo di moglie e madre, il che vorrebbe dire ubbidiente a un assetto patriarcale, ma in realtà ruggisce fino all’ultimo, dando forza e a volte bastonate alle figlie ostinate. Ostinate come Concettina, inerme e inane; o come Mariuccia, selvaggia con la piccola di casa, Rosa, di cui in fondo in fondo in fondo percepisce l’intelligenza e la severità, e la capacità di ottenere rispetto che a lei manca completamente. La più selvaggia di tutte è Carolina: non a caso le capita come nuora (è quasi premiata dalla sorte in questo) la indomabile Francesca, mentre lei in persona ha avuto il coraggio di non rinnegare mai, in pubblico ma soprattutto nel privato più segreto, l’amore per un uomo che sarebbe al di sotto del suo rango ma che lei ama riamata e non tradirà mai.

In effetti una delle doti sfoderate da Maria Teresa Petrollo è il grande affetto con cui osserva senza giudicarli i suoi personaggi e però non si lascia sfuggire mai l’occasione di accorrere per soccorrerli quando (spesso) è necessario, per le vicende che a volte li incastrano, in modo che la sua grande attenzione e la sua grande cura nei loro confronti li avvolga quasi per offrire loro protezione demiurgica.

Del resto in questo lungo e ricco romanzo, che non conta tanto molte pagine, quanto molti fatti, molte vite, molte vicissitudini, alcune profonde trasformazioni (il pendolarismo a un certo punto tra Roma e la Sicilia che poi si risolve, per ben due volte, nel prendere definitivamente stanza a Roma, anzi a RRoma), e la raffinatezza della tessitura e del linguaggio (che denota come si tratti di un’opera della maturazione), si nota fin da subito un grande gusto per la narrazione e una fiducia totale e immacolata, illimitata e irrestringibile, nella letteratura.

Pertanto nel lettore si produce non tanto o soltanto la classica “sospensione dell’incredulità”, che in questo caso è relativa vista l’interazione di vicende familiari con le vicende storiche, quanto una vera e propria sospensione del tempo da cui chi legge si ritrova tenuto piacevolmente in ostaggio, finendo per abbandonarsi a un grande romanzo quasi epico se non fosse realistico: un’epopea intensa densa e tesa che ci chiama ad affidarci alla sua lunga lenta tranquilla narrabilità per farci poi docili a seguirla ogni volta che si impenna in capriole e rivoluzioni.

Un romanzo a suo modo classico e innovativo insieme, in cui emergono due o tre indomite ragazze.

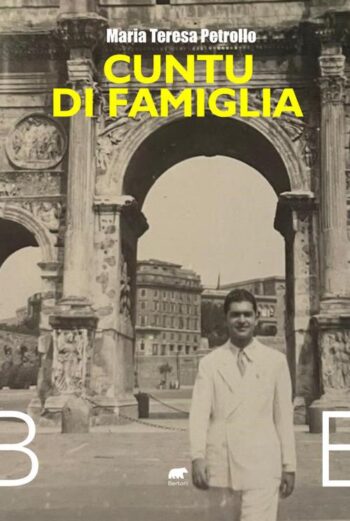

La fotografia accanto al titolo è di Giuseppe Grattacaso