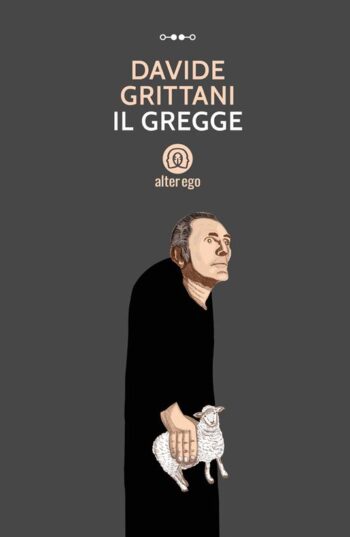

A proposito de "Il gregge"

Storie di mediocrità

Il nuovo romanzo di Davide Grittani affronta un tema socialmente scabroso: come si diffonde la mediocrità nel mondo? È come una maschera (tragica e grottesca insieme) che infetta le identità

Il gregge del titolo del nuovo romanzo con cui Davide Grittani esce in libreria da giovedì 15 febbraio per i tipi di Alter Ego (227 pagine, €18,00) è un’immagine sospetta con cui è designata una massa capace di farsi spostare e voltare dalla macchina del consenso con temibile docilità: è un pubblico tennistico ammutolito, un’audience televisiva lesta a cambiare area, assetata di parteggiare per ogni nuovo leader di riferimento. Non si tratta certo di frotte di agnelli puri e candidi come l’agnello di William Blake, e nemmeno delle pecorelle liete che saltellano dietro le nostre fronti quando tentiamo di prendere sonno: forse un po’ somigliano agli agnelli o ai montoni destinati ai sacrifici o al crudele macello. Senonché questo romanzo con indiscussa abilità, mentre ci mostra il gregge, studia ed esamina fin nel dettaglio l’identità la fisionomia la tempra di chi di volta in volta si sobbarca al compito, più redditizio che gravoso, di condurre il gregge, di tirarlo per il naso e trascinarlo dove più conviene.

È incredibile come, dopo il romanzo Lo stemma di Fulvio Abbate (La Nave di Teseo, 2023), ibrido portentoso tra evocazione e pamphletismo, di nuovo un romanzo canti la mediocrità, la “piaga d’Egitto” credo mai annunciata nel Libro Sacro che come una inarginabile macchia d’olio si sparge ovunque, sottentra ogni cosa, tutto impregna, tutto contamina.

Ne Il gregge di Davide Grittani, la mediocrità che tutto infesta torna a mostrare il ghigno pandemico, la maschera contagiosa che tuttavia rivela una natura virale non nel senso che diamo a questa parola oggi, sulla scorta dei social media, per dire “pervasivo”, per dire che qualcosa circola a raffica, ma, nel senso clinico del termine, per dire che si tratta di un virus, di un agente patogeno residente, cioè acquattato nell’organismo, e che certe condizioni di fragilità ridestano e rimettono in marcia attivandolo e rendendolo pernicioso.

Tutto questo nel romanzo ha un suo teatro (e la parola non sembri lontana dal cuore della questione su un piano strettamente letterario), il più vecchio e attuale che c’è al mondo: la campagna elettorale per la scelta del sindaco a Milano, città raccontata in modo struggente tra degrado e bellezza, tra desolazione e amore disperato, tra realismo e lirismo, e più tra la gente che non, solo, tra i suoi luoghi-chiave recenti e antichi, ribadendo (e però svelandone l’aggravamento ulteriore, tutto trimillenario) la corruttela dei funzionari, il degrado dei politici, la deriva di una società avvilita sconfitta umiliata però smaliziata anche, che alla vergogna mente col riso sgangherato dei guitti perfetti, costituenti repellenti dei comitati opachi attorno ai candidati.

Tutto questo nel romanzo ha un suo teatro (e la parola non sembri lontana dal cuore della questione su un piano strettamente letterario), il più vecchio e attuale che c’è al mondo: la campagna elettorale per la scelta del sindaco a Milano, città raccontata in modo struggente tra degrado e bellezza, tra desolazione e amore disperato, tra realismo e lirismo, e più tra la gente che non, solo, tra i suoi luoghi-chiave recenti e antichi, ribadendo (e però svelandone l’aggravamento ulteriore, tutto trimillenario) la corruttela dei funzionari, il degrado dei politici, la deriva di una società avvilita sconfitta umiliata però smaliziata anche, che alla vergogna mente col riso sgangherato dei guitti perfetti, costituenti repellenti dei comitati opachi attorno ai candidati.

C’è un punto preciso in cui il romanzo identifica, direi meglio: diagnostica qual è la catena cellulare, la spirale contagiosa, la morbilità virale che, schiudendosi e sviluppandosi senza rimedi possibili, attiva nello stesso momento la macro-sindrome e la miriade di micro– patologie. Questo agente infallibile è la sottrazione. Il corpo sociale, lasciato sguarnito, è invaso dai mediocri che galleggiano in una loro indistinzione però proliferano nella loro indefessa e lillipuziana operosità.

Come nell’utopia/distopia swiftiana, il romanzo, che è suddiviso in tre atti e un epilogo, non può semplicemente rassegnarsi a una dimensione tragica, che pure è un suo registro, ma si deve rassegnare a incorporare un registro grottesco e farsesco, non perché ciò che racconta non sia un male serio ma perché il governo è retto dal paradosso, dalla morte che tracima nella vita, dalla faccia di bronzo che è elemento comune a tutti o quasi i candidati-sindaco.

L’io narrante ricorda un personaggio di Gomorra di Roberto Saviano, un ragazzino che si voleva avviare alla sicura carriera camorristica, e inaspettatamente a chi lo stava istruendo oppose un risoluto, civilissimo, “Io sono diverso!”. Non basta quindi evidentemente la moda, la tendenza dei più a conformarsi a costumi e scelte condivise, non basta dire: così fan tutti; c’è chi nel mare magnum della mediocrità, dell’abitudine a seguire la massa, conserva uno straccio di carattere e seppure a fatica intende distinguersi, e in ultima analisi opporsi, pur solo per sé, senza l’illusione di fare proseliti, però magari scoprendo di avere sparuti, quasi invisibili fratelli e sorelle.

Ci sono nella scrittura di questo ottimo prosatore due elementi che andrebbero elogiati o perlomeno indicati: uno è la concinnitas, la capacità di creare un equilibrio delle parti nella tessitura, quindi proprio nella formulazione del tessuto narrativo; l’altro è uno strumento antico, popolare, proprio delle narrazioni che dentro hanno i tre classici ingredienti: amore morte e avventura, ed è la cosiddetta incremental repetition, cioè la ripetizione di formule in cui di volta in volta intervengono minuscole variazioni così da introdurre, ad ogni ribattuta, qualcosa di nuovo e dunque mandare avanti, seppure quasi impercettibilmente, la macchina narrativa. Sono tutti elementi prosodici che lasciano aleggiare nel libro la poesia, parola che si presenta più volte sulla pagina in tutta la prima parte, per cedere poi spazio alla parola “lirismo” e verso la fine alla parola “elegia”. Baderei, se fossi in chi leggerà il romanzo, ad esempio all’uso mai letterale ma sempre figurato, tranne un’unica volta, di “intestinale”, e non trascurerei l’affacciarsi del termine “proscinèsi “(proskýnēsis), a un certo punto, che indica la prostrazione davanti a un’autorità e allude apertamente all’essere reverenti – viene subito in mente in quel caso, “and the people bowed and prayed / to the neon god they made” nel testo di The Sound of Silence di Paul Simon e Art Garfunkel. Il romanzo riesce a disegnare con precisione l’iter della costruzione del mito mediatico, e però nel farlo non può che ritrarre impietosamente una galleria di uomini mediocri e schifosi secondo la migliore tradizione già segnata da Vincenzo Cerami, Giuseppe Pontiggia, e David Foster Wallace

E poi in questo romanzo, sorprendentemente il cuore della vicenda a un certo punto deve cedere il passo al cosiddetto aftermath cioè a “ciò che (con)segue” e occupa il terzo atto di questa vicenda che, se non ammarasse nel grottesco e nella farsa, avrebbe le caratteristiche delle grandi tragedie shakespeariane, in cui la vulnerabilità grave dell’eroe è esaltata e anche svilita dall’antagonista, ed è all’origine della sua sconfitta. Qui l’apoteosi della mediocrità, uno status in cui ci si scopre disposti a tutto, è la duttilità, la disponibilità a un’etica fluida, “liquida”, che coincide fatalmente col tradimento, però sempre sottobanco, con la trattativa dietro le spalle, e la posta in gioco consiste in cosa chiedere in cambio. Viceversa chi non ha urgenze e non ha vere necessità coltiva costruisce e consuma con calma la vendetta.

Infine l’io narrante, una specie di insider trader che nel suo fallimento conserva uno straccio di dignità, inserito nelle maglie della corruttela politica locale (seppure nella città di Milano) spesso si acquatta in un suo omologo dei manga-anime, nel parallelo inventato con Nobita Nobi, migliore amico di Doraemon (gatto spaziale), qualcuno in cui conservare intatta una propria purezza in un luogo che non esiste dove la corruzione mai riuscirà a raggiungerlo. Ogni riferimento che chi legge riconoscerà nel libro è voluto e abilmente alluso.

La fotografia accanto al titolo è di Deborah Raimo.