A proposito di “Cùntura”

Lingue della memoria

Tornano in libreria, in una versione aggiornata e con la prefazione di Raffaele Manica, i racconti poetici di Nino De Vita. Alla ricerca di una lingua che possa scavare nel tempo

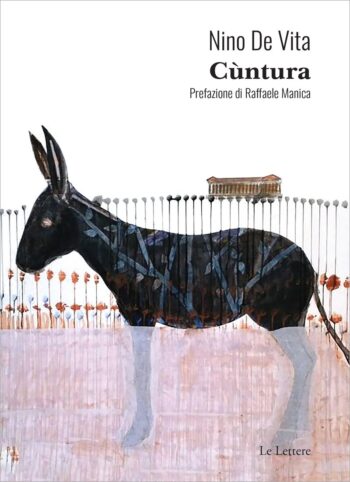

Ritorna in libreria, in versione rivista e ampliata rispetto a quella del 2004, Cùntura (Le Lettere € 19), la raccolta di racconti in versi di Nino De Vita, una delle voci poetiche più singolari e isolate del panorama italiano.

Intellettuale raffinatissimo, De Vita compone da sempre in siciliano o, meglio, nel siciliano della contrada Cutusìo nel marsalese, dove vive da sempre. Giova precisare, perché il siciliano è “uno nessuno e centomila”: come fa notare la poetessa Doroty Armenia, (anche lei vive in campagne di calcare e carrubbi, tra Rosolini e Noto), bisogna parlare di “siciliani” e non di lingua univoca. A far da esempio, l’enclave linguistica che si allarga a sud di Siracusa e ingloba tutto il ragusano, in cui il chi diventa ci, e chiave e chiodo diventano ciave e ciovu.

Che siciliano è quello di De Vita? È duro, gutturale, smozzicato a volte, dove i nomi degli animali diventano sassate, di quelle che ci si scambiava tra gli ulivi da carusi, quando, se non ferivi il tuo nemico col mazzacane, non eri tocu. Così il gatto è attu e la gallina è addina e l’ingentilimento della g iniziale si dissolve in una vocale talmente dura alla pronuncia che sembra quasi mordere.

Ed è, la lingua di De Vita, lingua di memoria, una lingua coltivata e distillata, cesellata, più che col bulino, con la raspa. Lingua morta e viva, lingua di onomatopee scomparse, traccia di un mondo che non è sopravvissuto e che rivive solo grazie ai suoni recuperati all’oblio. Mi viene in mente la lingua parlata da noi emigrati, che nessuno riconosce quando torniamo alla casa d’origine, con vocaboli desueti e sfarfallati via assieme al nostro desiderio di ritorno a casa. Il primo espresso a Little Italy, New York, mi fu servito con accanto una scorzetta di limone a profumarne la superficie e mia madre si ricordò che, lei bambina, era così che si beveva nei Caffè del Corso.

Ed è, la lingua di De Vita, lingua di memoria, una lingua coltivata e distillata, cesellata, più che col bulino, con la raspa. Lingua morta e viva, lingua di onomatopee scomparse, traccia di un mondo che non è sopravvissuto e che rivive solo grazie ai suoni recuperati all’oblio. Mi viene in mente la lingua parlata da noi emigrati, che nessuno riconosce quando torniamo alla casa d’origine, con vocaboli desueti e sfarfallati via assieme al nostro desiderio di ritorno a casa. Il primo espresso a Little Italy, New York, mi fu servito con accanto una scorzetta di limone a profumarne la superficie e mia madre si ricordò che, lei bambina, era così che si beveva nei Caffè del Corso.

Ecco, la lingua di memoria di De Vita ha il sapore aromatico e nostalgico di quella buccia di limone a contrastare l’amaro del caffè, ma non è solo lingua evocativa, non è affatto lingua archeologica, è, e lo è soprattutto nella sua declinazione in Cùntura, lingua mitologica.

Cùntura è raccolta di fiabe, inventate da De Vita ogni sera per far addormentare la figlia e trascritte – e riscritte in quest’edizione ventennale – con pieno rispetto della loro oralità: sono canti da fuoco, da guerrieri omerici, che non hanno come protagonisti Achille e Odisseo, ma gazze ladre (carcarazzi) e lucertole (vucciardi), lumache (bbabbaluci nuri) e scorfani parlanti. Ed è proprio il cuntu dedicato allo scorfano uno di quelli che trasuda omericità, dove l’elenco delle navi degli Achei diventa l’elenco degli uccelli che abitano lo Stagnone marsalese:

Sangiuvannuzza e vvola r’arbanazzi,

airuna, bbeccurrussi,

passàvanu. Pusàvanu ‘i fuddècculi,

l’aipuna, i puddicini.

Vinia ‘u cuccareddu

àvutu e si mittia

a fliari.

Martin pescatori e voli di gabbiani.

aironi, pernici di mare,

passavano. Posavano le folaghe,

gli smergi, i tuffetti.

Veniva il gheppio

e stava alto, sospeso

nell’aria.

E nel racconto, c’è anche il doppio finale tipico del mito, finale che cambia a seconda di chi lo narra, sia Aspànu o Totò, dove lo scorfano pescato si salva o non si salva, un Rashomon marsalese dove prevale la crudeltà infantile o dove, anziché la pìetas, prevale la sorte, un tiro di dita a ppara e zziparu, dove Dio si gioca a dadi la sorte del figlio-pesce. E il richiamo cristologico è implicito nell’acronimo iktus (Iesus Kristhos Theou Uios Soter – Gesù Cristo Figlio di Dio Benedetto) e nei pesci riprodotti nelle catacombe di calcare, ed è esplicito nei versi di Nino De Vita, nell’agonia dello scorfano fuori dal mare.

‘U scòrfanu, nnarcànnusi,

si misi a savutari,

a tòrcisi, a firriari…

E mentri i scapuzzelli

taliàvanu abbracau.

Un patracciomu! ‘U sangu,

ri nna vucca, struppiata, cci agghicava

nall’occhiu.

Appi un rizzelu ri

friddu.

Lo scorfano, inarcandosi,

incominciò a saltare,

a torcersi, a girare…

E mentre i due mocciosi

guardavano lui sfinì.

Un ecce homo! Il sangue,

dalla bocca, lacerata, si allargava

sull’occhio.

Ebbe un brivido di

freddo.

Non riesco a non pensare a questi versi dalla ritmica possente accompagnati dai tamburi di Alfio Antico, il pastore di Lentini, cui la nonna aveva regalato da ragazzino, un tamburello di pelle di pecora, che riempisse cantando le notti stellate appresso al gregge.

È materia ctonia, questa di De Vita, impastata di salsedine amara, del fango e del sangue del porco sgozzato di Cc’èrano tutti ammezzu ri l’ariuni (chi può se ne procuri la drammatica versione illustrata da Armin Grander qualche anno fa per Orecchio Acerbo), di misere cene contadine con pane e arance (solo due!), del mastice del ciaramitaru de ‘I carcarazzi (chi altri è se non lo Zi’ Dima de La Giara?).

È materia lavica da far eruttare dalla bocca, rendendo palatali le dentali siciliane, esasperandone le fricative, è poesia da masticare sull’attenti, scarnificandone i suoni, scoprendone pezzi di carbone che, con la pressione della lingua, diventano diamanti grezzi.

E non sia ostativo il linguaggio, che De Vita, da uomo generoso qual è, si autotraduce e accompagna la versione italiana a quella marsalese.

“Due versioni di una stessa poesia, che – ci fa notare Raffaele Manica nella bella introduzione – si stringono accanitamente; sono riuscite doppie che arrivano come da due punti diversi del calendario e dell’atlante che non sappiamo bene quali siano. La versione italiana non è dunque solo (…) di servizio per il lettore, come un atto gentile accogliendolo in casa; ma è fraterna all’originale, da cui si genera con qualche tratto mutato, come un carattere appena addomesticato, con un po’ di inevitabile perdita (nel ritmo, nella filigrana fonetica) ma anche con autonoma voce: e infine, come dire, perdere qualcosa sapendolo è una forma di investimento, una ricchezza a venire, un’attrattiva in più, che salva qualcosa di cui si teme la perdita: il tesoro di una lingua remota”.

Un tesoro da ri-scoprire e da leggere e cantare nelle notti d’autunno incipiente, chiudendo gli occhi, ignorando i borborigmi dei termosifoni, e immaginando gli scoppiettii di braci lontane.

Il disegno accanto al titolo è di Giulia Cavallini.