Diario di una spettatrice

La tragedia di Lubo

“Lubo”, il nuovo film di Giorgio Diritti, racconta la storia terribile di un padre discriminato per ragioni etniche nella “civilissima" Svizzera al tempo della Seconda guerra mondiale

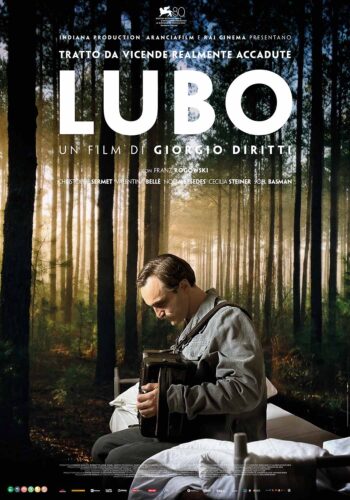

Cosa resta a un uomo quando gli tolgono tutto? Resta la dignità della sua vita, disperata, disarmata, impotente, ma che non prevede la resa. Ho letto questo negli occhi smarriti di Franz Rogowski, protagonista assoluto del nuovo film di Giorgio Diritti, Lubo, una pagina di storia vera e crudele nella “civilissima” Svizzera raccontata dal regista bolognese in 175 minuti di tensione e tristezza, una tragedia durata anni di cui non sapevo niente e che dopo questa pellicola mi resterà dentro a lungo. Una premessa: il film, presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia, non è piaciuto per niente ai critici, io invece sottoscrivo le considerazioni di Michele Anselmi che lo ha giudicato il migliore dei sei film italiani in gara al Lido (per me è alla pari con Io capitano di Garrone). E come per il film di Garrone, anche per questa pellicola è impossibile il doppiaggio, il protagonista parla l’idioma Jenisch, l’etnia cui appartiene, il tedesco dei cantoni, il francese, l’italiano, con la dizione sofferta di Rogowski, l’attore con la cicatrice di un labbro leporino che da difetto diventa un connotato identitario.

Chi è dunque Lubo? Uno zingaro, anzi un artista che ama ed è amato, felice nella sua famiglia nomade e nella sua vita di strada. Ma un giorno incontra il destino nei due gendarmi che lo fermano e gli annunciano l’arruolamento forzato nell’esercito svizzero chiamato a difendere i confini dalla probabile invasione tedesca nel 1939. È l’inizio della tragedia di un uomo semplice che dice signorsì abbandonando la famiglia: la moglie muore mentre i gendarmi rapiscono i suoi tre bambini, facendoli sparire negli istituti della Pro Iuventute, braccio armato di una pulizia etnica verso gli Jenisch, gli “zingari bianchi”, non dissimile da quella pianificata dai nazisti nei lager. La storia di Lubo Moser è il paradigma di un dramma che andrà avanti per anni sconvolgendo migliaia di famiglie (solo nel 1987 la Confederazione riconobbe ufficialmente le proprie responsabilità) e in quegli anni (il racconto va dal 1939 al 1962) Lubo farà di tutto pur di ritrovare i suoi figli.

No, non sono troppi 175 minuti per raccontare questa storia senza retorica, senza l’enfasi di chi avrebbe aggiunto dramma al dramma, sottolineando la disperazione di un uomo che arriva a uccidere pur di tentare l’impresa impossibile di ritrovare i figli perduti. Diritti sceglie invece di restare un passo indietro rispetto alla tragedia, con una fotografia nebbiosa e in penombra, con una musica che interviene raramente come l’urto liberatorio del protagonista. E Rogowski asseconda questa scelta incarnando l’innocenza dell’uomo rimasto bambino nonostante tutto, un bambino che continua a giocare e a suonare la sua fisarmonica, facendo ballare non più l’orso dentro il quale si nascondeva per divertire la gente, ma i suoi compagni di sventura che come lui incontrarono un giorno il destino.