Al Maxxi dell'Aquila

L’arte del quotidiano

Una grande, bella mostra mette in parallelo due protagoniste dell'arte "povera": Marisa Merz e Shilpa Gupta. Le opere e le installazioni delle due artiste riflettono una “gestione" inedita e profonda delle cose quotidiane

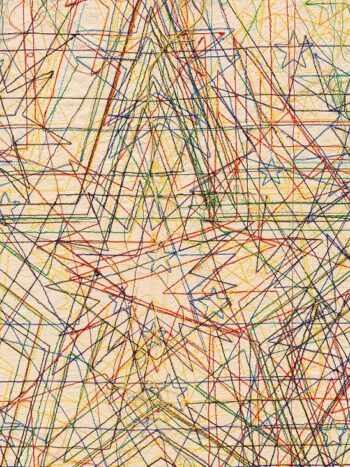

Piazza Santa Maria Paganica, all’Aquila, è passato e presente, disastro e rinascita. Perché mette di fronte un gioiello del Settecento, Palazzo Ardinghelli, risanato dopo l’ingiuria del sisma del 2009, e la chiesa che dà il nome alla piazza, ancora puntellata per evitare ulteriori rovine, uno scheletro triste. Contraddizioni, domande, inquietudini, speranza. È – un caso? – il leit motiv della bella mostra appena inaugurata a Palazzo Ardinghelli, divenuto virtuosamente sede distaccata del MAXXI di Roma. Espongono due artiste, nel gioco dell’antitesi e dei raccordi. L’italiana Marisa Merz, unica esponente femminile dell’Arte Povera – scomparsa nel 2019, è stata la moglie di Mario Merz, altro campione di quel movimento – e Shilpa Gupta, indiana, nata mezzo secolo dopo. Due nomi celebrati – l’italiana ha tra l’altro ricevuto nel 2003 il Leone d’Oro alla carriera, l’orientale, che vive a Mumbay, con personali alla Biennale di Venezia, alla Tate Modern e alla Serpentine di Londra (e sua l’opera qui sopra).

Lontane per età e latitudini d’origine dunque. Dialoganti però per la ricerca d’introspezione, il sommesso procedere delle loro opere, la denuncia mai gridata. “visibileinvisibile” si intitola la mostra, sotto la direzione artistica di Bartolomeo Pietromarchi, direttore del MAXXI L’Aquila dopo esserlo stato in quello di Roma, e la curatela di Fanny Borel (fino al 1° ottobre 2023), traendo spunto da un libro omonimo postumo di Maurice Merleau-Ponty, che indaga sull’immagine e sulla parola, sul politico e sul filosofico, in evidente tensione etica. Gupta e Merz tendono ad un altrove, più politico nella prima, più metafisico nella seconda. Accade così che nella sala della Voliera – palazzo Ardinghelli, di Francesco Fontana, è un elegante sequenza di chiare “borrominiane” stanze adornate da stucchi – campeggino figure angelicate della Merz, volti sfuggenti e vesti leggere, nei colori del rosa, del celeste, dell’oro, una rilettura delle icone bizantine secondo una spiritualità non tanto religiosa quanto universale. E una meditazione minimale ma suggestiva sul tempo Gupta la offre nella sala precedente: tre piccole clessidre sono poggiate su lievi supporti in posizione orizzontale, sicché la sabbia che dovrebbe segnare il trascorrere dei minuti è invece ferma, suggerendo la diversa percezione in ciascun individuo.

Gupta stupisce anche per la potenza silenziosa delle sue installazioni: uno specchio è coperto da una tenda rossa divisa in due come un sipario, un lato reca la scritta I, l’altro Will. Aprendola, sullo specchio è scritto Die. “Io morirò” legge lo spettatore vedendo la propria immagine riflessa. Accanto, “Fontana” di Merz fa scaturire uno zampillo continuo in una piccola vasca, nella quale galleggia una rosa del deserto: al “memento mori” dell’indiana, l’italiana risponde con l’eterna gorgogliante rigenerazione del “nulla si crea e nulla si distrugge”.

Tuttavia Gupta sa produrre opere in cui il gioco si trasforma in angoscia. Accade con un’opera interattiva, “Shadows 3”: nell’oscurità l’ombra del visitatore è catturata da una telecamera e proiettata su uno schermo candido. Sennonché oggetti neri gli piovono addosso dall’alto, su una “colonna sonora” sussurrata e però apocalittica. E sempre più sommergono la figura umana, mentre si leva dal basso un magma nero. Sale e sale, fino a seppellire la sagoma del visitatore e ad occupare in total black tutto lo schermo.

I confini geografici, e con essi l’inconsistenza ideologica eppure dura a morire delle divisioni per razza, censo, lingua. Un tema indagato da Gupta, testimone di censura, violenza e tensioni tra etnie nel proprio Paese: allora in una enorme tela “nasconde” le bandiere di innumerevoli Stati sotto il ricamo di fili che disegnano stelle. Oppure deforma la sagoma dell’Italia, uno stivale tracciato grazie a un grosso filo di rame. Ma anche il viaggio intercontinentale in aereo genera riflessioni: in “There is not explosive in this” Shilpa incarta in una tela bianca gli oggetti confiscati al check in aeroportuale: allineati sullo stesso piano, pinze, forbici, borracce, tubetti di dentifricio eccetera diventano innocenti ed equivalenti. C’è poi il ricordo sofferente del lockdown, con due opere “sommesse”: “Distance between two tears”, una lieve barretta argentea sospesa sullo sfondo di un muro lunga quanto appunto lo spazio che è intercorso tra due lacrime sgorgatele nella solitudine imposta dalla pandemia; “From 6, 10.3, 2 series”, con un occhio di specchio derivato da quello della artista e nel quale si può riflettere – non oltrepassando il rettangolo segnato sul pavimento da un adesivo – quello di chi osserva, alla distanza sociale minima imposta dal lockdown, tra cui il 6 è l’unità di misura anglosassone, i piedi.

Marisa Merz si ripiega in un’intimità domestica, nella quale il ricamo, il cucito, la stoffa hanno valore artistico. Una grande rete a forma di triangolo appesa alla parete scompone la luce, tre lettere (B.E.A.) in filo sintetico arruffato come un gomitolo generano il nome della figlia. Una tutina imbottita è infilata in una gruccia e stretta da un sottile spago, che si romperà durante la crescita del corpo. E un paio di scarpette iridescenti, nella fine trama di una rete di rame, sono poggiate su un tavolo insieme a una ciotola dello stesso materiale. Al MAXXI l’Aquila anche l’unico film di Marisa Merz, “La conta”: l’artista riprende se stessa mentre, seduta al tavolo di cucina, tra gli utensili più comuni, apre una scatola di piselli e ne tira fuori uno alla volta, contandoli con il solo movimento delle labbra e disponendoli ordinati in un piatto. Sullo sfondo un frammento della sua opera “Living Sculpture” ci ricorda come, nella sua estetica, lo spazio dell’arte coincide con quello della vita.

L’anelito al cielo è nelle piccole teste di Merz, modellate sommariamente, archetipiche, poggiate su tavolinetti (nella sua idea domestica dell’opera d’arte, questa si può spostare all’interno dell’appartamento, come un mobile qualsiasi) e sempre con gli occhi rovesciati verso l’alto, in stato di abbandono contemplativo. Accanto, la “Colonna nel vuoto” di Ettore Spalletti, ultima opera di questo artista ora nella collezione permanente del MAXXI abruzzese, si innalza, svelta e liscia nel legno color avorio senza base né capitello, verso il cupolino della cappella di Palazzo Ardinghelli: un circolare spazio rococò, piccolo e denso di spiritualità, di “visibileinvisibile”, desiderio e ponte per Merz e Gupta.