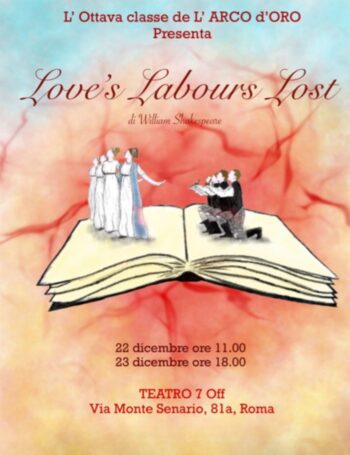

Al Teatro 7 off di Roma

Steiner & Shakespeare

Va in scena "Pene d'amor perdute" di Shakespeare nell'ambito della scuola steineriana con la regia di Claudio Arrigo. Attraverso il lavoro di un gruppo di attori giovanissimi, il gioco dell'«amor cortese» diventa frammento, molto concreto, di vita

Bruno Paulin Gaston Paris non è tra i medievisti francesi più ricordati. D’accordo, nel 1896 egli entrava a far parte degli Accademici di Francia, per tre anni il suo nome era circolato tra gli aspiranti al Nobel per Letteratura… eppure con i primi del Novecento la sua fama di filologo venne a disperdersi nelle fumisterie delle nascenti avanguardie. Peccato, perché quell’elegante studioso ci tornerebbe ancor oggi comodo nel ripensare alla miglior definizione dell’Amor Cortese, qual egli seppe trovare scrivendo i suoi Études sur les romans de la Table Ronde. In quel testo del 1883 Paris descriveva l’amour courtois al pari di una disciplina nobilitante attraverso la cui pratica colui che ama fa di tutto pur di rendersi meritevole dell’amore di lei. Ciò detto lo studioso aveva finalmente definito un’espressione del sentimento che per circa sei secoli era rimasta impalpabile, se non sospesa tra le morali delle epoche a seguire.

Composta sul finire del Cinquecento, nel tempo in cui imperversava la peste, Pene d’Amor perdute rappresenta ancor oggi un geniale caso di letteratura retrospettiva, poiché la commedia shakespeariana risulta ambientata in un tempo coevo all’Autore, il quale saprà mescolare sentimenti, passioni e costumi di epoche diverse. E se oggi prendo questi argomenti, lo devo a una messa in scena che ha avuto luogo nei giorni precedenti le vacanze natalizie al Teatro 7 Off di Roma diretto da Michele La Ginestra.

La regia del lavoro era di Claudia Arrigo, l’assistenza di Marzia Di Nicola, le musiche di Veronica Garroni e di Stefano Cogolo. La cosa curiosa è che Claudia Arrigo non è regista di mestiere; la sua professione è quella di maestra in un ciclo di studi che va dal primo all’ottavo anno di corso in una scuola steineriana sita nel borgo dove Pier Paolo Pasolini aveva vissuto e insegnato negli anni Cinquanta. Gli alunni di cui nell’autunno 2015 Claudia aveva preso cura contavano appena 6 anni; li aveva “cresciuti” con amore e pazienza ma soprattutto con il convincimento che Rudolf Steiner fosse stato un grande pedagogo, tanto da credere fermamente allo sviluppo individuale del discente a partire dalla libera combinazione del suo volere, del suo sentire e del suo pensare.

Naturalmente queste non erano fumisterie psico-sociali ma metodi seguiti per quasi un secolo nelle scuole waldorf di tutto il mondo. Con risultati strabilianti che mostrava la stragrande maggioranza degli alunni presso i quali lo studio delle materie tradizionali non aveva mai contrastato con la pratica attiva degli esercizi manuali, musicali e teatrali. Cresciuti sino al tempo dell’adolescenza, dentro di loro coabitando la costruzione, l’armonia e la rappresentazione dello spirito, quindici ragazzi e un musico (Flavio Montanari, nato con violoncello) hanno affrontato prove su prove per portare sul palco una delle commedie più fintamente semplici che fossero mai state scritte: «Una storia che parla di amore, di retorica, di promesse infrante, una commedia di cuore e di mente, un’opera senza tempo». Tale commento non è firmato da Franco Cordelli ma da Damiano Prata, tredici anni, che per qualche mese è vissuto nel personaggio di Ferdinando II che Shakespeare era riuscito a “ridurre” nella contrastata etica di un monarca cattolico. A lui Niccolò Machiavelli avrebbe riconosciuto, più di ogni altra, la dote della fortuna, giudizio un po’ sommario considerata la moderna organizzazione dei regni di cui il sovrano era stato artefice.

Ma ritorniamo al nodo della commedia, ovvero alle Pene d’amor perdute. Quali? È presto detto: le pene del re e dei suoi nobili di corte dinanzi all’impegno di rispettare un comune giuramento di castità che avrebbe loro impedito, per tre lunghi anni di studio e di sobrietà, non solo una grande avventura ma persino il minimo contatto con dame o fanciulle. E se quelle fossero venute in visita in Navarra per rivendicare il passaggio dell’Aquitania entro i confini francesi? Se tra loro si fossero presentate bellezze piene di malizia e di inganni? Non stupisce che, con tutti quei se, il castello di giuramenti azzardati crollerà presto in polvere: nel ricevere la Principessa e le sue Dame, Ferdinando, Biron, Longueville e Dumaine, cederanno all’istante, ciascun cuore vagheggiando per la sua amata. Seguiranno segrete lettere d’amore e devozione smistate dal furbissimo Zucca (si chiama Gian Mattia Giovannini e nella vita è ancor più scaltro) nonostante la guardiania di Gnocco (James Spalding, la dolce bellezza della divisa). Seguiranno imbarazzi e delusioni, un incontro in maschera, alcuni inutili travestimenti… il tutto in nome del cosiddetto Amor Cortese che il Bardo ravviverà in scena.

E siccome tornare indietro non è un male, mi sono ricordato di un libro che negli anni Ottanta ebbe un forte riscontro critico. Lo aveva scritto un sociologo di Lüneburg, Niklas Luhmann, e Laterza lo aveva tradotto subito: Amore come passione, era il titolo. Definita come una normalissima improbabilità, l’esperienza amorosa ha origine, secondo Luhmann, proprio da quell’amor cortese duecentesco che genialmente Shakespeare aveva trasposto nella sua commedia. E con quale acutezza vi era riuscito! Raccontando l’ambivalenza di un sentimento in cui coabitavano il desiderio erotico e la tensione spirituale, una sorta di giusta distanza tra il piacere e la sofferenza, tra il desiderio e la sua negazione, tra la malinconia e l’esaltazione. Cos’altro si nascondeva, dietro il sorriso scettico di Longueville (Corrado Pirchio) e l’assentarsi di Dumaine (Tommaso Sagnotti), se non l’insicurezza di un sentimento misterioso e inappagabile? E proprio qui il Bardo diventa un Gigante letterario: egli ribalta il fragile meccanismo di una relazione fintamente dominante dal maschile in quel sistema fortissimo che una principessa al trono di Francia, tre dame e una contadina trasformano con sottigliezza a loro vantaggio. E in fondo, abbiamo pensato tutti, il principio dei sentimenti giovanili risiede in quei giochi benevoli: nel culto della fanciulla, nel non realizzarsi dell’Amore, nei suoi tormenti impossibili e in un platonismo che getta al vento il seme della sensualità.

Chi ha figlie di quell’età acerba e bellissima, dinanzi all’esprimersi dell’amor cortese, sorride e si commuove; e così abbiamo fatto per queste cinque giovanissime attrici: Emma Ascolani, Sabina Compagno, Miryam Guerra, Aura Maglie e Bianca Pisasale, in ordine alfabetico erano loro le dolci antagoniste dei giovanotti appena affacciati alla finestra del mondo. Ma non è un gioco, confida Shakespeare, è un equivoco, perché la passione si manifesta in assenza di qualsiasi responsabilità nei confronti del proprio sentire. Il cavaliere infatti pensa e agisce come fosse, egli stesso, fonte e riflesso del suo amore.

Ciò si ridurrebbe a una seriosa rappresentazione se non fosse per il sotteso o esplicito humor che di quando in quando spezzava la trama. Un humor che usciva dalle battute di Boyer, gentiluomo francese incarnato da un sapido Leonardo Bossa; un’arguzia che si avvertiva dai toni dell’Ambasciatore Marcadé (Davide Shahabadi) e da ogni non-detto nelle parole di Motto, al secolo il bravo Gabriel Morini, paggio di un fanfarone spagnolo alla corte di Navarra: Armado, nel cui ruolo se la godeva Andrea Borghesi Verrastro, un ragazzo che ha i tempi comici e l’imprevedibilità di un Vittorio Caprioli ai tempi del “Teatro dei Gobbi” (è preistoria, lo so e me ne scuso).

E infine, ormai si è capito, il teorema del giuramento incredulo cederà in tutti i suoi fattori e dà, come risultato, zero. Vince l’amore come passione ed è il momento cruciale, in cui Biron si scatena in un’apologia dei sentimenti pieni e chiude la sua arringa in modo memorabile: “Siete stati dei pazzi a ripudiare le Donne! E sareste altrettanto dei pazzi a non ripudiare quei voti, in nome del buon senso che a tutti gli uomini piace invocare. Per amor delle donne che fanno di noi quelli che siamo, perdiamo la faccia vivaddio, ma ritroviamo noi stessi o finiremo per perdere noi stessi per salvare la faccia. Vi dico anche che il nostro spergiuro è un sacro dovere, forse per amor degli altri non ce lo impone il Vangelo, e chi può scindere l’Amore dall’Amore per gli altri?” Chi era in teatro lo sa: l’intero monologo di Michele Vitolo aveva dato la misura di una differenza profonda e inattesa, tra una recita e una rappresentazione. Stava per terminare uno spettacolo quasi impossibile, in cui sedici ragazzi avevano dato tutto per arrivare a sipario senza più una stilla di energia ma con una forza interiore infinita. Perché avevano compreso il senso di un testo che magari non si afferra lungo una vita intera, perché avevano sentito le medesime emozioni dei loro personaggi… E perché io stesso ancora non ho trovato una risposta alla mia meraviglia, a parte una frase di Joaquim Machado che mi batte in petto da giorni: «Il cuore – aveva scritto il poeta – è la terra dell’inatteso».