Al Maxxi di Roma

L’occhio di Bob Dylan

Una ricca e sorprendente mostra rivela il Bob Dylan pittore. Una galleria di disegni che raccontano l'America, i suoi miti e i suoi paesaggi. E le proiezioni, in immagini, dei temi che hanno ispirato le sue canzoni più celebri

Un Bob Dylan semisconosciuto. È la bella strenna di Natale che ci riserva il Maxxi di via Guido Reni, celebrando il passaggio di consegne dopo dieci anni di gestione di Giovanna Melandri, con una mostra che esplora l’intensa attività di disegnatore, pittore e scultore, rimasta a lungo dietro le quinte, che ha accompagnato la sua prestigiosa carriera di musicista e poeta, sigillata nel 2016 dal premio Nobel per la letteratura. Una rivisitazione che, dopo due puntate d’esordio in America e in Cina, inizia proprio qui a Roma, dove terrà cartellone fino al 30 aprile, la sua trasferta in Europa.

A introdurla è un breve messaggio dello stesso Dylan con cui, dopo aver reso omaggio al «museo davvero speciale e alla città tra le più belle e stimolanti del mondo» che la ospitano, ne riassume così il senso: «Questa mostra vuole offrire prospettive utili a esaminare la condizione umana e ad esplorare i misteri della vita che continuano a lasciarci perplessi. È molto diversa dalla mia musica, naturalmente, ma ha lo stesso scopo».

Una raccomandazione insomma a guardare questo versante della sua produzione creativa con l’attenzione di uno sguardo in qualche modo vergine. Accettando lo spaesamento che può derivare dall’inoltrarsi in un territorio che non siamo abituati a riconoscere come suo. E sforzandoci di non inchiodarlo nella venerazione da icona mondiale di alcune irripetibili stagioni del nostro passato, come molti di noi fanno usando i miti come specchi di un’età che vorremmo sempre uguale, senza tramonto. E molti altri nel campo delle arti visive escludono come relitti inservibili dal panorama del contemporaneo.

Con un abbaglio opposto, che è sempre lo stesso Dylan a denunciare con un’altra illuminante chiosa che fa da prologo ad uno dei capitoli più corposi di questa mostra. «Credo che la chiave del futuro risieda nelle vestigia del passato. Che occorra padroneggiare gli idiomi del proprio tempo prima di poter assumere un’identità del presente. Il tuo passato inizia il giorno in cui nasci e ignorarlo significa tradire la tua stessa essenza».

Il passato di Bob Dylan è quello che continua a scorrergli davanti sui palcoscenici dell’America, immutabile ma in transito perenne, che ha abitato, attraversato e cantato, e infiamma di colori accesi la sua pittura più recente.

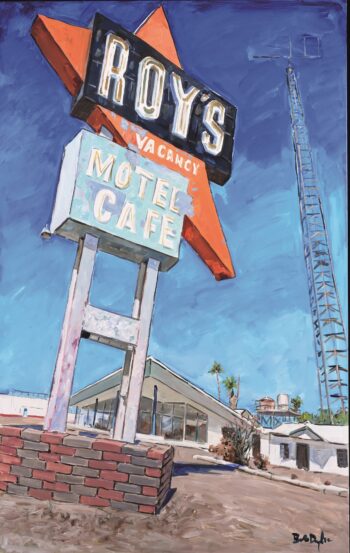

Può essere il profilo netto dei grattacieli di New York che fa da fondale alle sagome massicce dei treni in corsa sulla soprelevata, reso con un realismo che non precipita mai nell’iperrealismo. Può essere il rettifilo increspato di una delle tante strade a saliscendi che tagliano l’immensa spianata di campi della pancia centrale del suo paese, la linea dell’orizzonte che precipita verso i rilievi di un altopiano trasformato in un miraggio violaceo da un cielo al tramonto, impressioni miscelate da pennellate veloci e sporche che evocano suggestioni di Munch e altri quadri di espressionisti nordici. O ancora il bagliore mistico di una strada che in uno sfolgorante trittico di grande formato si arrampica verso le guglie al tramonto della Monument Valley, in Arizona, come verso lo stupore di un mistero rivelato, che sembra la folgorazione di un pittore simbolista. O un moltiplicarsi di scene rubate, di inquadrature al dettaglio che imprigionano aree di sosta, ingorghi di macchine, cartelloni pubblicitari, insegne di motel, volti e corpi di passanti.

Racconti colti al volo, bloccati come in una fotografia spesso volutamente sfocata. A volte qualche immagine da cartolina come in quel puntiglioso schizzo che immortala la scalinata di Trinità dei Monti, con un verismo senza anima che ricorda le tele souvenir dei pittori ambulanti appostati su in alto.

La sensazione è di trovarsi di fronte un pittore talentuoso ma senza filtri, trascinato dalla voglia di raccontare e dirsi più che da scrupoli tecnici o di stile, che comunque si è costruito poco a poco un notevole bagaglio di cultura visiva, a cui attinge a seconda dei momenti o delle necessità di fissare

l’istante. In un’altra serie di quadri del decennio precedente le sue impressioni di artista in vacanza inseguono la velocità dell’ispirazione con un vocabolario che ruba esplicite citazioni alla tavolozza e alla stesura asciugata di segni di Matisse e altri post impressionisti naif.

Il suo esplicito e dichiarato intento è di trascinare che guarda i suoi quadri nel qui e ora delle sue emozioni, dei suoi pensieri, dei suoi umori. Quanto più intensa è questa voglia di comunicare, tanto più riuscito e dosato è l’impatto dei suoi quadri.

Rivelatori sono i due cicli dedicati a due temi che più sembrano stargli a cuore. Il primo è quello dedicato a New Orleans, città per cui confessa di nutrire un amore davvero speciale. Tutti o quasi ritratti da interni, incastonati in una scansione di tonalità umide e acquose, volti in cui le sue pennellate scavano in profondità ogni sussulto di vita, dal piacere al dolore,

Il secondo siparietto è riservato al cinema. In ogni quadro Dylan ripropone una scena dei film che più l’hanno colpito, tutti o quasi appartenenti al repertorio grandi firme della Hollywood anni 60 o 70. A volte zoomma ad isolare la figura di un divo. Ecco il Paul Newman dello Spaccone.

Più spesso a muoverlo è lo spessore epico e popolare del racconto: indimenticabili le tele dedicate al pugilato e agli scontri sul ring. Altre volte è invece dominante il piacere di inseguire il punto di vista di un’inquadratura d’autore. La storia dell’America è anche questa. Un passato che Dylan sa far parlare ancora con una capacità d’immedesimazione che ci obbliga a spostarci all’indietro, capace di restituire persino la patina e la grana pastosa di quelle vecchie gloriose pellicole.

All’inizio la sua vocazione per le arti visive si esprime soprattutto con il disegno in cui scopre la possibilità di affacciarsi sul mondo da un’altra finestra, e fissare con penne, carboncini e matite le immagini fluide che lo circondano, partiture diverse da quelle che da compositore affida alla melodia, al ritmo, agli echi della musica e delle canzoni che compone. Siamo agli inizi degli anni settanta, è già un cantautore di fama mondiale, tra un concerto e l’altro, trascinato dall’esempio della sua compagna di allora, non fa che riempire l’attesa di schizzi, caricature, disegni, il tempo gli vola via e il piacere di occupare così lo spazio bianco del foglio è una scoperta davvero sorprendente.

I suoi primi lavori, esposti qui in una vetrina all’ingresso, gli spalancano davanti un campo di creatività e di invenzioni che non può più confinare nel diversivo di un hobby da coltivare in segreto. La decisione di pubblicarli e diffonderli, in un’antologia che raccoglie i brani composti tra il ’60 e il ’70, alternati dalle illustrazioni più riuscite, segna la sua investitura e il suo debutto ufficiale di artista visivo. Il salto successivo è l’abbandonarsi alla trascinante esperienza del colore, perfezionare la sua tecnica, sperimentarne di nuove.

Come il piacere della performance registrata dal video, un’esperienza pilota per allora, con cui nel 1965 lancia uno dei suoi maggiori successi canori, Subterranean Homesick Blues. Eccolo lì in piedi in una stradina di Manhattan, ad esibire cartelli in cui ha inciso le parole guida del testo, che poi lascia scivolare a terra, abbandona al vento. Scritte che poi ricomporrà in un mosaico di pannelli affiancati come schegge di un testamento di speranze e di fede. Un’opera di cui il Maxxi si è garantita la donazione.

O come Revisionist, la rielaborazione sul modello pop art delle copertine di riviste e settimanali: un gesto di reinvenzione, un bisogno di dare continuamente nuove forme alle cose, che lui stesso in un’intervista spiega così: «Perché è la natura stessa dell’esistenza. Nulla resta dove è molto a lungo. Gli alberi crescono, le foglie cadono. I fiumi si prosciugano e i fiori muoiono. Ogni giorno nascono nuove persone, La vita non si interrompe».

O come infine il suo esordio più recente con la scultura. Con quei bizzarri cancelli, esposti all’inizio e al centro della mostra, che assemblano frammenti di acciaio e ferro di lavorazione industriale, ruote, pulegge, catene, ingranaggi, forconi. «Strutture che possono chiuderti fuori e dentro, isolandoti dall’esterno ma permettendo alle brezze e alle stagioni di entrare e fluire». Omaggio alla sua terra d’origine, il Minnesota, specializzata nella manifattura dei metalli, e alla vocazione industriale che è storia fondante degli Stati Uniti.

Avanti e indietro, il passato come chiave d’accesso al futuro. È il filo d’Arianna che Dylan continua a sgranare e a riavvolgere per guidarci nel labirinto della sua vita e di questa mostra. È la forza d’autore con cui ci obbliga a fare i conti. Ma anche una confessione di debolezza e fragilità con cui, forse senza neanche volerlo, ci invita a demolire la prigione del mito e della nostalgia in cui lo abbiamo rinchiuso. E in cui lui stesso è tentato di rintanarsi. Rivisitando anche come pittore i suoi successi di musicista e poeta.

È il ciclo di opere grafiche con cui ci ripropone i best seller della sua discografia; su un foglio ha ricopiato a penna i testi delle canzoni che gli hanno dato la fama, su un altro, a fianco, ha buttato giù a matita un’illustrazione che ne riassume l’ispirazione. O la reinventa.

Alcune associazioni sono sorprendenti. Chissà come gli è venuto in mente di accoppiare al grumo di parole strascicate di Like a Rolling stone la parabola di decadenza di Napoleone ritratto nel suo esilio a Sant’Elena? Ma è un accostamento che funziona, e come. E chissà quale riflessione sui misteri e gli eterni ritorni del tempo lo ha spinto ad ambientare il ritornello contro la guerra di Mr Tambourine man in una strada della Pompei dissepolta come meraviglia turistica? Guizzi di genio davvero spaesanti.

Come l’idea di affidare il messaggio di speranza e riscossa di The Times they are changin all’immagine di una mano che traccia con una penna d’oca su un foglio la prima riga di un diario da scrittore ottocentesco che evoca tristezza da disincanto, relega l’utopia fra le memorie perdute. Ma in altre carte il gioco prosegue più banale e più stanco, calando d’intensità come i suoi disegni che trasformano il controcanto dell’illustrazione in scene approssimative da fumetto malfatto. Un precipizio di spessore che tocca il suo culmine nella tavola, suddivisa in una ventina di vignette, con cui seppellisce il sogno di affacciarsi alla soglia del Paradiso di Knockin on Heaven’s Door nel gesto di un passante qualunque che bussa a una porta qualunque e cerca persino, invano, di sfondarla.