Periscopio (globale)

Polidori e il vampiro

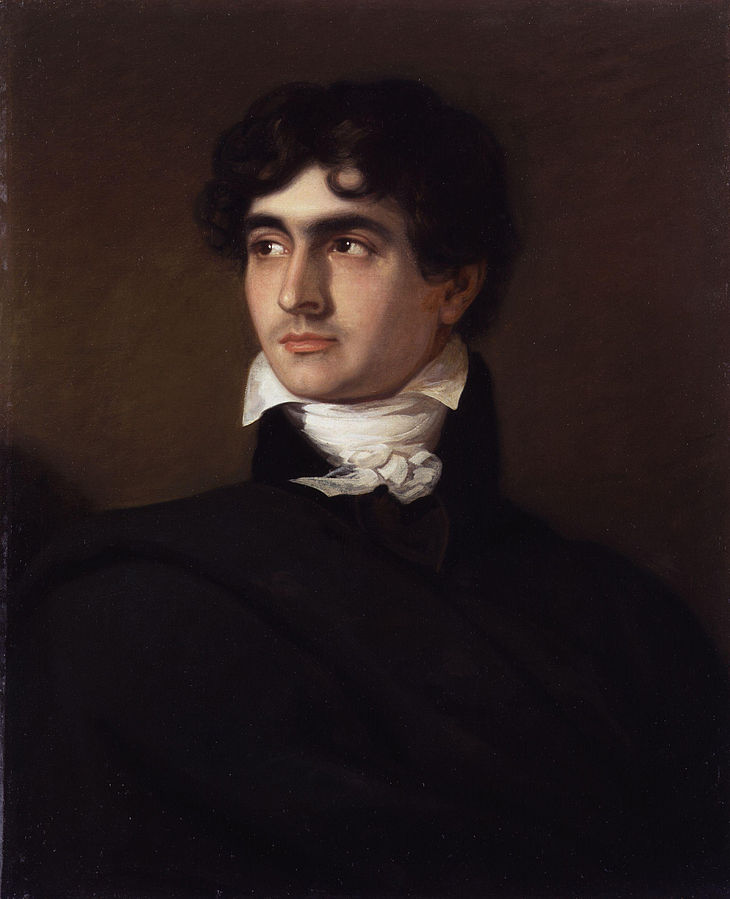

Ritratto di John William Polidori, figlio di un italiano, scrittore gotico di modesta fama, segretario e amante di Byron. Al punto che un suo buffa racconto di vampiri, in un primo momento fu attribuito al grande poeta. Insomma, una storia che sembra un romanzo

E proviamo a immaginarcela, questa benedetta serata di giugno del 1816, buia e tempestosa, in una casa di campagna ginevrina chiamata Villa Diodati e presa in affitto da un losco figuro britannico, il barone George Gordon Noel Byron, un dandy bello o almeno fascinoso che come uno spettro si aggirava da un paio di mesi per l’Europa, in esilio volontario perché in fuga da un burrascoso divorzio e da accuse di adulterio con attrici e prostitute, incesto con la sorellastra, Augusta Leigh, atti di sodomia nei confronti della moglie, Annabella Milbanke, e omosessualità più o meno latente, tutti addebiti all’epoca di non poco conto. Il tempo atmosferico è orribile, con frequenti e violentissimi temporali estivi, tanto che si parlerà in seguito del 1816 come dell’”anno senza estate”, pare a causa dell’eruzione di un vulcano, il Monte Tambora, in Indonesia e delle masse di nebbia sulfurea immesse nell’atmosfera.

Byron, giovane poeta che al momento gode di un rischioso e forse fugace (chi può saperlo?) succès à scandale, si fa accompagnare da un segretario/medico personale, tale John William Polidori, con cui ha un rapporto quanto meno ambiguo e mai del tutto risolto. Nella casa accanto alla loro vivono un altro amico poeta, Percy Bysshe Shelley, e la fidanzata e futura (seconda) moglie di questi, Mary Wollstonecraft Godwin, in seguito nota appunto come Mary Shelley, accompagnata (forse per ragioni di convenienza sociale) dalla sorellastra, Claire Clairmont, che di Byron era però stata amante e che proprio in quei giorni riprenderà l’affaire con lui, tanto da restare incinta di una figlia che nascerà nel gennaio del 1817. Il quadretto è insomma intricato. Per dare un’idea della curiosità morbosa che la personalità di Byron suscitava, basti pensare che all’Hotel Angleterre, praticamente adiacente a Villa Diodati, venivano affittati binocoli ai turisti inglesi affinché potessero spiare a loro agio Byron e i suoi depravati complici.

Di giorno, la compagnia prova, tempo permettendo, a visitare vari luoghi più o meno idilliaci intorno al Lago Lemano; dal canto suo, Byron è del resto preso, come abbiamo visto, anche da altre questioni relative alla sua reputazione e al suo (scarso) patrimonio, e abbastanza impegnato nella stesura del terzo canto del suo Childe Harold, del Manfred e del Prisoner of Chillon. Le tempestose serate estive, invece, le passano sempre tutti insieme, a leggere storie di fantasmi e racconti dell’orrore tedeschi – la raccolta si chiamava Phantasmagoria – tradotti in francese. Una bella sera, su proposta di Byron, decidono di cimentarsi, ciascuno secondo i propri gusti e le proprie ubbie, con quell’intrigante genere letterario, scrivendo qualcosa di argomento, appunto, orroroso. La singolar tenzone non darà subito grandi frutti. Non sappiamo se la Clairmont vi abbia partecipato, probabilmente no; i due poeti, da cui più ci si poteva aspettare in questa sfida, non partoriscono nulla di duraturo: Shelley, che pure era già stato autore in precedenza di un paio di romanzi gotici, produce un raccontino insipido e di scarso rilievo, Byron uno spunto di poche pagine per un racconto, spunto che almeno in quel momento sembra fine a se stesso e trascurabile, tanto che lui stesso lo chiamerà un po’ sprezzantemente The Fragment. Il “povero Polidori” (come lo chiamava Mary Shelley con una punta di commiserazione) butta giù un racconto senza capo né coda. L’unica a prendere sul serio l’impegno sarà proprio la diciannovenne Mary, scrittrice precocissima e già matura, dal cui primo abbozzo di racconto, basato sul mito di Prometeo e frutto, pare, di un incubo, ma anche, di sicuro, di una conversazione fra Shelley e Polidori sull’origine della vita e i principi che la informano, nascerà in seguito, con le opportune trasformazioni, quel Frankenstein che tanta parte ha avuto nello sviluppo del genere gotico (e nell’immaginazione collettiva).

Ma a interessarci qui è il singolare rapporto fra Byron e Polidori, singolare da un punto di vista tanto personale quanto artistico. Tanto per cominciare, se Byron e Shelley erano già famosi e Mary lo sarebbe presto diventata – e faceva parte in ogni caso di una famiglia in vista come quella dei filosofi Wollstonecraft e Godwin –, chi era invece l’ignoto e oscuro Polidori? Per certi versi, almeno all’inizio la sua vita e la sua parabola ricordano quelle di John Keats, di cui ci siamo occupati recentemente. Nato proprio come Keats nel 1795, in una famiglia modesta, è figlio di un emigrato politico italiano, Gaetano, già segretario di Vittorio Alfieri, attivo, si direbbe oggi, come mediatore culturale (è tra l’altro il traduttore del Castello di Otranto di Walpole). In seguito, la famiglia si imparenterà con un’altra illustre famiglia di immigrati italiani, quella dei Rossetti, di una certa rilevanza per la nascita e lo sviluppo dell’arte preraffaellita. Polidori studia prima al collegio cattolico di Ampleforth, poi a quindici anni passa alla facoltà di medicina dell’Università di Edimburgo, laureandosi appena diciannovenne con un’originale tesi in latino sulla “oneirodynia”, termine con cui Polidori combinava il sonnambulismo con altre manifestazioni notturne più o meno automatiche e inconsce. Sembra però che Polidori odiasse la medicina, studiata solo per far piacere al padre, mentre tutto in lui (e qui c’è un altro possibile parallelismo con Keats) lo faceva propendere per la letteratura, e in particolare la poesia. Del resto, al momento della laurea Polidori non avrebbe potuto esercitare neanche volendo, visto che a Londra l’età minima per abbracciare la professione medica era fissata a ventisei anni. Fatale in tutti i sensi sarà quindi l’incontro con Byron, personalità da cui rimane affascinato, al punto da accettarne l’offerta di seguirlo nelle sue peregrinazioni europee (durante le quali Polidori tiene un diario che sarà pubblicato molto più tardi, postumo), anche se più che di un viaggio di piacere e scoperta finirà per trattarsi, come abbiamo visto, di una fuga.

Nel corso di questo breve periodo di convivenza il rapporto con Byron, la cui natura resta abbastanza misteriosa ma che doveva essere morboso, si fa vieppiù teso, al punto che dopo neanche cinque mesi di servizio, il 16 settembre, Polidori, più volte umiliato dal suo “padrone” che lo considera arrogante e impertinente, sarà licenziato in tronco e farà ritorno, dopo un opportuno periplo per l’Italia, ai patri lidi, stabilendosi come medico a Norwich. Nel paio di anni che seguono non se ne sente granché parlare: l’insuccesso dei suoi tentativi letterari, tuttavia, ne fomenta e accresce l’insoddisfazione. Riappare prepotentemente sulla scena nell’aprile del 1819, quando un suo racconto, intitolato The Vampyre (Il vampiro), esce sul New Monthly Magazine a sua insaputa e per di più attribuito, non si sa se per errore o dolo del direttore della rivista, Henry Colburn, all’amato e odiato Lord Byron. Il quale, peraltro, si affretta a disconoscerne la paternità: ma c’era ormai una tale fame, da parte del pubblico, per qualunque opera di Byron, che il ripudio non sarà preso sul serio, per quanti sforzi Polidori e lo stesso Byron facciano. Al punto che il racconto, sempre attribuito a Byron, non solo otterrà un enorme successo e sarà ristampato più volte, ma apparirà anche tradotto in altre lingue, e che Goethe si spingerà a considerarlo, prendendo una delle più fenomenali cantonate nella storia della critica letteraria, uno dei migliori lavori del poeta inglese. (Sul rapporto di ammirazione reciproca, ma anche di prudenza e rivalità, fra Goethe e Byron ci sarebbe molto da dire, e ce ne manca lo spazio. Accenno solo che uno dei motivi di entusiasmo di Goethe per questo racconto potrebbe derivare dal fatto che lui stesso aveva trattato vent’anni prima la tematica del vampirismo nella ballata Die Braut von Korinth e che era particolarmente sensibile all’argomento. E un altro è forse che con l’attribuzione a Byron e la conseguente interpretazione autobiografica o da self-fiction, come diremmo oggi – il protagonista Lord Ruthven essendo considerato come un’esemplificazione del vero Byron – trovavano conferma tutti i pettegolezzi sulla vita di Byron che Goethe aveva colto nell’ambiente letterario, e quindi, ai suoi occhi, in un certo senso il cerchio si chiudeva.)

Che il racconto sia di Polidori e non di Byron è oggi accertato senza ombra di dubbio. Eppure, è quasi impossibile sostenere che nel libello di Polidori non ci sia molto dell’ex amico poeta. A cominciare dalla storia, che è la rielaborazione proprio del famoso brogliaccio di poche pagine, frammento di un romanzo mai scritto, che Byron aveva negligentemente vergato, e poi forse dimenticato, durante le burrascose serate di Ginevra. Va ricordato che il tema del vampiro Byron l’aveva già affrontato, nel 1813, nel poema The Giaour (parola turca per “infedele”) e che le storie vampiresche non lo ispiravano troppo, tanto che aveva lasciato il suo Fragment a metà, ma non senza raccontare a Polidori, forse per impressionarlo con le sue fantasie, come lo avrebbe sviluppato, se un giorno ne avesse avuto l’occasione. Ma anche il nome del protagonista del racconto di Polidori (Lord Ruthven, appunto) è eminentemente byroniano, in quanto tratto di peso da Glenarvon, romanzo apparso nel 1816 ad opera di una scrittrice minore, Caroline Lamb, che di Byron era stata per qualche tempo l’amante, e che, da lui abbandonata, si era trasformata in acerrima nemica e accusatrice, tanto da immortalarlo nei suoi romanzi in qualità di personaggio magnetico e affascinante, ma anche negativo e crudele. Gli stessi tratti fisici e caratteriali, mutatis mutandis, cui farà ricorso Polidori nel descrivere il suo vampiro, il quale diventa quindi da un lato la descrizione del suo ex datore di lavoro e dall’altro, forse inaspettatamente, il modello su cui verranno tracciati tutti i vampiri successivi, con il loro pallore, i loro modi aristocratici, il loro torbido erotismo che ne dissimula la natura corruttrice. Difficile, quindi, non vedere il fantasma di Byron nel personaggio del vampiro di Polidori, e per estensione nel tipo letterario del vampiro così come si è venuto sviluppando almeno fino al Dracula di Bram Stoker (1897), passando prima, e con modalità talora assai diverse, per autori del calibro di E.T.A Hoffmann, Nodier, Gautier, Poe, Dumas, Le Fanu, Maupassant, Wells.

Ma dicevamo delle traversie del “povero” Polidori. Il quale, pur pubblicando nel 1821 ancora un lungo poema teologico, anch’esso ispirato alla poetica byroniana, The Fall of the Angels, povero lo rimane, e anche sconosciuto ai più. Gli va male anche il tentativo di prendere i voti ad Ampleforth, dove aveva studiato in gioventù prima di passare all’università e dove ora lo respingono per lo scandalo causato da certe sue pubblicazioni. Depresso e disperato (un po’ per la propria sfortuna, un po’, forse, per la fortuna che continua invece ad arridere a Byron, verso il quale prova un risentimento sempre più cupo e da cui si sente, appunto, vampirizzato), Polidori si dà al gioco e s’indebita sempre di più, fino a suicidarsi con un intruglio a base di cianuro, ma di sua composizione, tanto inedito da non essere rilevato con certezza dal medico legale, che propenderà per una morte naturale. Parliamo esattamente di duecento anni fa: è il 24 agosto del 1821, Polidori non ha che ventisei anni. Sarà solo dopo la sua morte che Byron ammetterà, in una conversazione con Thomas Medwin, che alla base del racconto di Polidori c’era proprio il suo Fragment (e la sua malcelata figura).

Non si può dire che Polidori sia stato del tutto dimenticato: in anni relativamente recenti riappare come protagonista in un romanzo giovanile di Emmanuel Carrère, Bravoure (1984), e in qualche film di culto come Gothic (1986) di Ken Russell. Ma la sua figura resta abbastanza oscura, benché oltre al Vampiro, al diario e al poema citati abbia lasciato anche un romanzo, delle tragedie, articoli filosofici e di critica letteraria e persino un trattato contro la pena di morte. Neanche il suo cadavere ha avuto pace, visto che intorno al 1860 sarà rimosso dal cimitero londinese di St. Pancras per consentire la costruzione della ferrovia, e quindi confuso con altri resti e perduto per sempre. Sberleffo finale della letteratura ai danni di un uomo appassionato della stessa, ma incessantemente tradito dalla sua musa: l’architetto incaricato dei lavori non poteva che essere uno dei massimi scrittori inglesi della fine dell’Ottocento, il giovane Thomas Hardy.