Alla Galleria d'arte moderna di Roma

Superuomo dannato

Si intitola “Ciao maschio”, come il polemico film di Marco Ferreri, una mostra che riflette su come, nel Novecento, l'immagine del “maschio" ha inseguito il delirio della potenza per poi disgregarsi fino all'auto-condanna. Un percorso nell'arte che si fa presagio di morte

Ciao Maschio. Rilancia lo stesso titolo e lo stesso tema di un film di Marco Ferreri premiato nel’78 a Cannes, ma ingiustamente dimenticato, la mostra appena inaugurata a Roma nella galleria comunale di via Crispi, dove terrà cartellone fino al 26 ottobre. Ma lì, su quel set ambientato in una New York da lavori in corso, la profezia sulla decadenza del potere virile si trasformava nell’annuncio di un’estinzione inesorabile. Tutti morti i protagonisti maschili, lo stesso destino riservato anche ai progenitori scimmieschi della specie: il cadavere di King Kong schiantato su una spiaggia di Manhattan, dalle cui braccia sbuca un cucciolo di scimpanzé, che, adottato come un pargolo d’uomo, farà anch’esso una brutta fine. Erano gli anni del tutto o niente, del femminismo fuori trincea , e il genio anarchico di Ferreri non tollerava mezze misure.

Qui invece, in questo piccolo museo d’arte in pieno centro che da qualche anno sconfina a costi contenuti e con alti indici di gradimento sull’attualità più scottante, il messaggio si stempera, con più realismo, in una passerella degli idoli che hanno incarnato i privilegi dei maschi e dei processi che hanno cominciato ad intaccarne la solidità.

Una seconda puntata in linea con la mostra precedente che ricostruiva ad ampie falcate l’assalto delle donne alle cabine di regia della società e del sistema dell’arte per recuperare il terreno perduto con la loro spudorata esclusione. Più o meno lo stesso copione. Un uso massiccio in partenza delle opere in collezione, particolarmente ricca di documentazione anteguerra, e poi uno svolgimento che lascia via via più spazio a lavori più recenti e a inserti mirati di prestiti da collezioni private. Infine il congedo con una sterzata d’impatto più forte e aggiornato: l’istallazione, datata 2017, di un performer da strada americano, Mark Jenkins. Una celebrazione in chiave dark dell’impegno solenne che sigilla quasi ovunque il rito del matrimonio, quello di stare insieme «finché morte non ci separi». Solo che qui la sposa in abito bianco recita la parte della mantide che divora il suo partner dopo l’accoppiamento ed è ritratta con un coltello in mano, che sta per calare sul marito steso ai suoi piedi come un capro espiatorio.

Il cerchio che insomma si chiude, con un ritorno al presagio di morte del film di Ferreri. Troppo poco forse per dar voce e rappresentare in tutte le sue sfumature, dal femminicidio alla rinuncia al rischio dei giochi di seduzione, a quel senso di sconfitta, incertezza e paura che attanaglia come un incubo gran parte dei maschi di oggi, ancora saldamente arroccati a difendere il monopolio del proprio potere sociale. Una timidezza d’approccio, imposta probabilmente da un’eccessiva attenzione dei due curatori, Arianna Angelelli e Claudio Crescentini, a non varcare la soglia del politicamente corretto e non abbandonare la cifra dello sguardo e del giudizio femminile, prevalente anche in questo capovolgimento di campo.

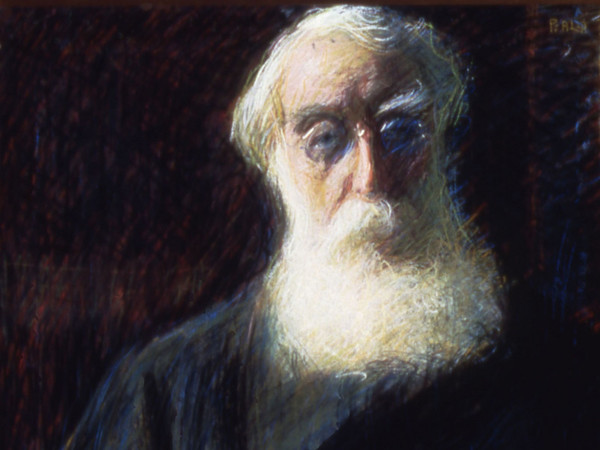

Prudenza che indebolisce lo spettacolo, ma non annulla l’effetto complessivo dei vari capitoli che scandiscono questa rivisitazione. Tra i più singolari la straordinaria parata di ritratti dei politici che si sono alternati in Campidoglio, prima e dopo la parentesi del regime fascista, che occupa l’intera parete di fondo di una sala e deborda sulle quinte laterali. Dai volti dei sindaci, immortalati dalla leggenda della costruzione di Roma capitale, come Nathan e Onorato Caetani, immortalati da due splendidi ritratti di Giacomo Balla, a quelli più scialbi dei sindaci democristiani che nel dopoguerra hanno governato la resa alla speculazione e alle rendite di posizione dei palazzinari, come Rebecchini, Tupini, Ciocchetti, Della Porta. Carriere agli antipodi, e prove d’autore molto squilibrate, ma in ogni ritratto la stessa posa di tre quarti, lo stesso atteggiamento serioso e disciplinato a ostentare un analogo senso del potere di maschi arrivati al successo. Spicca al centro di questa sfilata la divisa militare nera di Bottai, primo governatore della Roma fascista. Prologo quest’irruzione in scena del costume da soldati, di un’altra storia più cupa, raccontata nelle sale successive. I volti dei dittatori che hanno scritto le pagine più buie del Novecento: Mussolini, Hitler e Stalin. Volti dell’orrore, messo a nudo in un’altra sala.

Qui, l’opera più toccante è una foto ritoccata da Fabio Mauri. In primo piano le facce di Hitler e dei suoi gerarchi, che presenziano ad una cerimonia teatrale, come banali spettatori qualunque, sopra l’immagine sfocata di una giovane deportata in un campo di sterminio. Alla intercambiabile e banale maschera della banalità del male è dedicata un’altra illuminante opera dello stesso autore: una foto delle esecuzioni per la rivolta di Tienammen in Cina. Praticamente identiche, giovani indistinguibili, le facce dei condannati inginocchiati a terra e degli esecutori che stanno per giustiziarli con un colpo di pistola alla tempia.

Il dubbio inquietante con cui questa mostra ti assale è che a costruire l’identità vincente del maschio e partorire queste vertigini di crudeltà concorrano in fondo le stesse icone, gli stessi modelli, gli stessi idoli d’immaginario che governano altre esibizioni di narcisismo apparentemente più innocue. Che eroi e aguzzini convivano anche in quel culto del corpo, dei muscoli, del vigore, delle belle sembianze, che l’ideologia delle dittature trasforma in vocazioni di eroismo, in destini votati di sopraffazione e conquista, e quella della società dei consumi in saggi di narcisismo ed edonismo.

Quanti corpi seminudi sulla spiaggia, quanti Carnera che mostrano la promessa di trionfo dei bicipiti tesi dovremo ancora vedere, oltre quelli griffati da grandi firme della pittura e della fotografia, dovremo ancora, noi spettatori maschi e femmine, prima di renderci conto che tutti i confini di genere che scaviamo a palco e trincea della nostra personalità non sono che maschere di protezione di una comune fragilità. Che il vero spettacolo è abbandonarsi al piacere precario del vivere e del gustare, l’offerta di questa mostra: il sapore dei mille modi diversi con cui l’arte contemporanea, di oggi o di un ieri non troppo lontano, ha saputo rappresentare questo spietato gioco del nascondersi e del rivelarsi nella ricerca d’identità dei maschi ancora in sella, ma ormai allo sbando.

Lo sfoggio da super io prestigiatore ostentato da Andy Warhol, quando si impadronisce di due foto polaroid che un collega, Mario Schifano, gli ha scattato e le trasforma in proprie creazioni con una firma. Il soprassalto di pudore e senso dei propri limiti che ha ispirato Michelangelo Pistoletto quando ha stampato in uno dei suoi celebrati quadri-specchio l’immagine dipinta di un uomo nudo che ci volta le spalle e ci mostra le chiappe. Il gusto del camuffarsi e impadronirsi delle apparenze altrui con cui Luigi Ontani si mette in posa come una statua. Oppure quella carrellata di sagome sbiadite con cui nel 1963 Renato Mambor confessava l’inquietudine esistenziale dell’uomo massa. O il gioco irridente con cui Claudio Abate ritrae e spoglia di aura Pino Pascali fotografandolo come un soldatino accucciato davanti a quel cannone giocattolo che aveva creato per denunciare la follia della guerra (nella foto sopra). Oppure quando lo stesso maestro della fotografia, immortala il colpo di genio di De Dominicis, un autoritratto del proprio vuoto: a dire di lui ci sono solo in cappellino, su in alto, e un paio di scarpe giù in basso. O ancora il distacco implacabile da geografo del tempo con cui Urs Luthi fissa in una sequenza di istantanee del suo volto dal 1971 al 2000 i segni e le rughe della vecchiaia che avanza.

Anche l’arte, quando si toglie il velo, una confessione crudele. Che in questa mostra tocca il suo culmine in una agghiacciante, bellissima, tela con cui Tano Festa ci mostra il fondo dell’impulso di autodistruzione che ha portato alla morte precoce lui e altri compagni di rivolta e di sbronze a piazza del Popolo: una radiografia virata in verde dei suoi polmoni che si disfanno sotto l’effetto della droga e sembrano braccia che trattengano e cullino un feto mai nato.