Al Museo Hendrik Christian Andersen di Roma

Pitture allo specchio

Giuseppe Modica porta lo spettatore nei segreti dei suoi due atelier, quello di Roma e quello di Mazara. Nelle sue opere, che rielaborano i miti della pittura rinascimentale, da Antonello da Messina a Piero della Francesca, c'è il rapporto costante tra sogno e incubo

A 67 anni appena compiuti, Giuseppe Modica – siciliano di Mazzara del Vallo trapiantato a Roma, una prestigiosa carriera di pittore alle spalle – ha deciso di lasciare la cattedra all’Accademia di Belle Arti di via Ripetta e andare in pensione. Insegnare pittura – confessa – gli è sempre piaciuto e continua a piacergli, sono i vincoli della burocrazia che non sopporta più. Ora potrà concentrarsi sul suo lavoro. I viaggi all’estero sempre più frequenti, specie in Cina, dove è venerato come un grande maestro. E la possibilità di dividere e organizzare il futuro tra i suoi due studi: quello di Roma al Celio, a due passi dal Colosseo, e quello di Mazzara del Vallo, proprio di fronte al mare della Sicilia che tanto gli manca. Ed era stanco di godere solo in vacanza.

Già, il regno dei suoi atelier, che dà titolo e filo conduttore alla mostra, con cui ha voluto ripresentarsi nella capitale e sigillare questa recente svolta di vita. Ospite, con trenta lavori imperniati su questo tema, nuovi o già visti, scelti insieme ai due curatori Maria Giuseppina Da Monte e Gabriele Simongini, a condensare trent’anni di presenza sulla scena, di una dimora-atelier di un altro artista del Primo Novecento, lo scultore Hendrick Christian Andersen. Quel villino-museo in via Mancini al Flaminio imbottito di statue e monumenti giganteschi di ambigua e ostentata virilità, dove l’autore d’origine norvegese visse sino alla morte, mantenuto da una moglie-mecenate americana. E imbottì di statue e monumenti giganteschi con i quali sognava di decorare una città ideale progettata al dettaglio ma mai realizzata.

Una coabitazione ed un confronto impossibile tra due personalità diversissime, quello imposto dal copione di questa mostra, che trova il suo unico vero punto d’appoggio proprio nella chiave dilatabile del sogno.

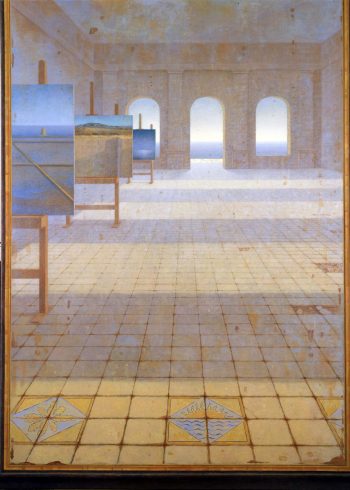

Già, perché anche gli atelier di cui Giuseppe Modica ci sgrana davanti le testimonianze visive di una trentennale frequentazione, rubano atmosfere a un campionario di miraggi e visioni che non hanno quasi nulla a che fare con i luoghi fisici dove sono stati partoriti. Quello di Roma, che ho più volte visitato, è un appartamento borghese, in cui la vista d’affaccio è compressa al punto di cogliere solo qualche dettaglio del Colosseo lì a due passi e della grande corona di santi che sormonta la basilica di San Giovanni è su, in alto a destra. E in quello di Mazara, di cui il catalogo esibisce qualche foto d’interno, la presenza della luce e del mare non irrompe da lucernari e finestre con la forza e il vigore cromatico che le tele lasciano supporre. Le quinte dell’atelier come la siepe oltre la quale si spalanca L’infinito di Leopardi, o ad usare un paragone pop, come le pareti della canzone di Gino Paoli che scompaiono per permettere al cielo di invadere la stanza.

Sogni e citazioni guidano segni e pennellate in un meticoloso processo di creazione. E di riflessione sugli esempi della grande pittura. Come quello di Antonello da Messina: ecco in un quadro del 1991, che apre l’arco temporale della mostra, Modica autoritrarsi al lavoro in una posa e su una pedana che evoca quella del San Gerolamo del maestro rinascimentale. Ecco in una tela poco più in là una simulazione letterale del San Sebastiano di Caravaggio inquadrato su uno sfondo di luce sfarinata che si ripete inconfondibile come una firma in tutti gli interni di Modica. Ma l’esempio più ricorrente, è quello del gioco di sguardi e riflessi che domina il capolavoro Las Meninas di Velasquez. E riappare camuffato attraverso una serie di oggetti che costellano da primattori, pure se con l’abito di comparse, le complesse costruzioni scenografiche dei lavori di Modica.

Due le presenze più cariche di rimandi. La prima è una macchina fotografica, strumento che Modica ammette di usare sempre nel suo studio per documentare la nascita e lo sviluppo di ogni opera: attenzione all’obiettivo però, non è rivolto a riprendere quello che accade, ma verso chi guarda per ricordarci che ci sta guardando.

Il secondo è lo specchio, uno specchio di varie dimensioni, sempre rettangolare, a volte inclinato come un quadro appoggiato al muro o una finestra, sempre rivolto anch’esso verso di noi a riportare sul palcoscenico qualcosa che manca alla rappresentazione, un punto di fuga, una figura, un pezzo di paesaggio. Modica ha eletto consapevolmente lo specchio a metafora delle due dimensioni della pittura: la lastra che fissa la superficie della figura da rappresentare e il riflesso che lavora in profondità, porta a galla altri significati nascosti, altre associazioni più misteriose o enigmatiche, altri rimbalzi che violano le regole della fisica e ci mettono in guardia: guardare un quadro di Modica è come entrare in un labirinto di sogni in cui lo stesso sognatore capisce di essere a sua volta creatura di un sogno di altri, in uno schema di cerchi concentrici che al curatore Gabriele Simongini ricorda a ragione la trama di un racconto surreale di Borges.

E poi ancora la sfera, eco della magia con cui Piero della Francesca ci trascina nel suo spazio. O quella roccia ritagliata come un solido sghembo che appare ogni tanto ad evocare la lezione di Dürer e a intingere nell’ombra della maliconia, non del rimpianto, lo spettacolo cui stiamo assistendo. O, infine, la presenza di molti quadri, capovolti, che esibiscono come in un’istallazione concettuale d’arte povera, solo le impalcature a comparti del retro. uno spettacolo da illusionisti.

Già, perché la pittura di Modica ci impone con i suoi trabocchetti la stessa visione frontale di uno spettatore teatrale, che vede il palcoscenico a sipario già alzato e aspetta che qualcosa succeda, e solo a poco a poco si accorge che qualcosa è già successo. O sta succedendo. A volte è la figura che è già lì al suo posto, come la modella distesa ritratta in un paio di tele di gioventù, a volte l’autore stesso che si raffigura come Velasquez dietro il cavalletto di una tela in lavorazione, a volte qualcosa che sta avvenendo più in là dietro quegli incastri di quinte a finestra che aprendosi sul fuori rubano il mestiere di cantiere di miraggi agli specchi.

La cosa che più mi ha colpito in tutti questi trenta lavori a tema è però la rappresentazione del tempo che tutti li accomuna. Ogni scena e ogni attrezzo di scena ha inciso come una terza dimensione sulla sua pelle, che poi è la pelle a due dimensioni della tela dipinta, la patina e le cicatrici del tempo. Le tonalità del colore che sbiadisce e sfarina ovunque come sabbia che scorre tra le dita. E su questo tessuto altre chiazze di colori più ombrosi, che evocano l’effetto delle abrasioni che lasciano sugli intonaci i manifesti staccati da un muro, le graffiature di scritte cancellate.