Cronache infedeli

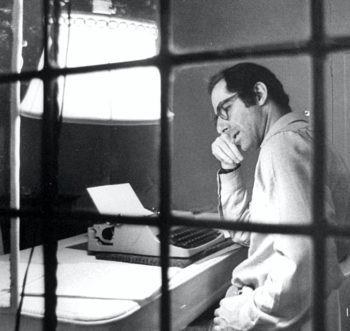

Philip Roth e Trump

Per capire che cosa sta succedendo negli Usa dopo l'assassinio di George Floyd, occorre rileggere "La macchia umana" di Philip Roth. Una premonizione su un Paese che non riesce a superare la macchia interiore del razzismo

«Noi lasciamo una macchia, lasciamo una traccia, lasciamo la nostra impronta. Impurità, crudeltà, abuso, errore, escremento, seme: non c’è altro mezzo per essere qui». Nell’ora più buia e più rabbiosa del grande Paese americano, lasciamo parlare Philip Roth nel suo libro più buio e più rabbioso: La macchia umana, (“The human stain”). Il romanzo – una tragedia greca ai tempi di Bill Clinton – racconta di un nero che nasconde al mondo la sua negritudine: una storia di identità, di pienezza e doppiezza, di sfide e speranze tradite.

La cronaca di queste ore non perdona: bisogna essere completamente neri per morire come è morto George Floyd, schiacciato sull’asfalto fino a perdere il respiro, implorante e poi cadavere nella generale indifferenza. Anche Coleman Silk, il protagonista di Roth, è nero, figlio di neri. Ma decenni e generazioni, intrecci e meticciati hanno dilavato la macchia originaria, e il giovane Coleman, che vuole per sé un futuro pieno e felice, è deciso a giocare da bianco la sua carta al tavolo della vita.

Sarà dunque bianco per il mondo – e per giunta ebreo – sui banchi del liceo e nel servizio in marina, brillante universitario e a letto con bianchissime compagne di corso. Infine, nel matrimonio e nella paternità e nell’autorevole carriera accademica. Bianco tra i bianchi, con le stesse opportunità, con lo stesso sogno realizzato e con il suo segreto – la sua macchia – dissimulata nella carne.

Roth scrive qui una storia potente di identità e futuro, così come parlano di identità e di futuro i fuochi di rivolta che si accendono in questi giorni nelle città americane. In America, il grande libro del disprezzo razziale ha mille pagine e mille protagonisti dimenticati. Venti anni fa – ed è solo un episodio – il ragazzo Timothy Thomas, diciannove anni e una smodata passione per le auto veloci, fu freddato da un agente bianco su una strada di Cincinnati.

Roth scrive qui una storia potente di identità e futuro, così come parlano di identità e di futuro i fuochi di rivolta che si accendono in questi giorni nelle città americane. In America, il grande libro del disprezzo razziale ha mille pagine e mille protagonisti dimenticati. Venti anni fa – ed è solo un episodio – il ragazzo Timothy Thomas, diciannove anni e una smodata passione per le auto veloci, fu freddato da un agente bianco su una strada di Cincinnati.

Ora, c’è qualcosa di sbagliato in una città dove in cinque anni la polizia uccide quindici persone, tutti giovani neri. Così, «Basta, non ne possiamo più», urlarono i compagni di Timothy, e anche a Cincinnati esplose una violenza cieca contro gli agenti che sparano, contro tutti i bianchi, contro i simboli di una vita solo spiata attraverso le vetrine dei quartieri ricchi. Anche allora, dopo i morti e il coprifuoco si fecero avanti gli uomini di chiesa, i dirigenti della comunità nera: «Questo – dissero – sembrava il posto ideale per crescere i nostri figli. Ora non più: noi, tutti noi, siamo una città che ha paura di guardare in faccia il suo vero problema. E il vero problema è il disprezzo razziale».

La realtà è desolante: non c’è in America un posto ideale per crescere i figli dei neri, e gli Stati Uniti rimangono ancora in ampia misura una società segregata, con modelli abitativi, iscrizioni scolastiche, opportunità di lavoro e di ammissione universitaria – con culture – che riflettono gradi di separazione di fatto tra bianchi e neri. E “il sogno rimandato” di cui scriveva sessanta anni fa il poeta nero Langston Hughes esplode di volta in volta come un vulcano ancora attivo.

Quando Philip Roth scrive il suo romanzo la stagione presidenziale di Bill Clinton è ormai alle spalle. L’America ha oggi buoni motivi per rimpiangere l’uomo che il premio Nobel Toni Morrison definì con ironico affetto «il primo presidente nero degli Stati Uniti». Misuriamo la distanza da Bill Clinton e da Barak Obama: oggi il disprezzo razziale – vera radice della violenza – è raffigurato da un presidente che imbraccia la Bibbia e il fucile e che chiede pallottole per sedare i tumulti. I grandi scrittori sono anche grandi visionari, e ci voleva ancora una volta Philip Roth per immaginare, nel suo Il complotto contro l’America, “The plot against America” un presidente nazista alleato dei nazisti alla Casa Bianca. Eppure, di fronte al gigantesco problema americano anche Donald Trump è una maschera, e anche lui passerà senza lasciare traccia.

Quello che è destinato a non passare è il solco nella carne viva della storia e della società. Coleman Silk, il personaggio tragico che cerca una via di salvezza nella pubblica negazione delle proprie radici, è destinato a fallire. La macchia che si illude di aver lavato via, la «macchia che esiste prima del suo segno, che esiste senza il segno» è invece la sua essenza di uomo. Ecco perché ogni purificazione è uno scherzo crudele, e spetta alla madre dolente – come il coro di una tragedia greca – pronunciare la sentenza finale: «Tu ragioni come un prigioniero. Sì, Coleman Brutus. Sei bianco come la neve e ragioni come uno schiavo».