Visite guidate

Invettiva dal divano

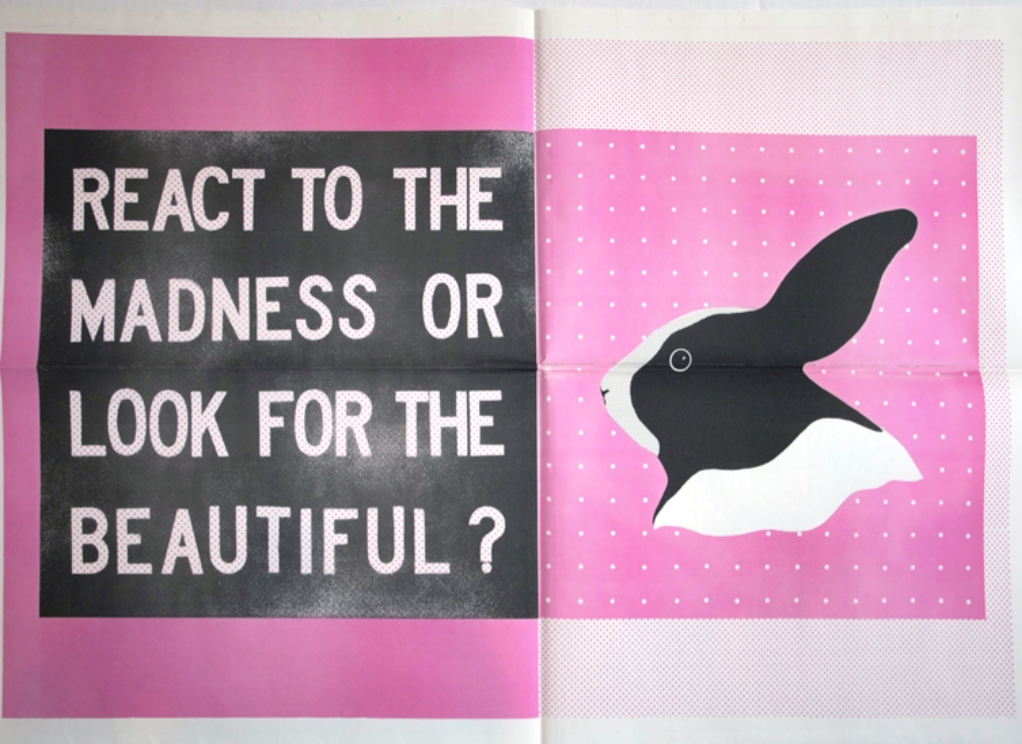

Un celebre manifesto di Andrea Evans e Brad Melamed dà il via a una riflessione amara su ciò che siamo diventati e ciò che avremmo voluto essere. Chissà se il virus ci darà l'opportunità di fare tabula rasa della mediocrità per ripartire dalla cultura?

Forse non ho un dipinto preferito. Lo cerco vanamente da giorni e ogni volta che alzo lo sguardo dalla tastiera mi imbatto sempre nella medesima immagine. In campo rosa campeggia il profilo stilizzato di un coniglietto; alla sua sinistra, in campo nero, un fatidico aut aut: REACT TO THE MADNESS OR LOOK FOR THE BEAUTIFUL? La settimana scorsa ho domandato a Caterina Borelli se questo manifesto le ricordasse qualcosa. Per caso qualche erede di Nam June Paik? «Non era videoarte – mi scrive – ma un’opera esposta a una collettiva organizzata da John Hogan nel 1984: “Talk is cheap. A street poster exhibition”». Il poster era firmato da Andrea Evans e Brad Melamed, quest’ultimo ancora ben attivo nell’ambito delle arti visive e del loro connettersi con il linguaggio quotidiano. Ad esempio in Daily Dilemmas, un lavoro del 1982, Melamed aveva affisso a una finestra della Quattrodicesima Strada una domanda per ogni giorno della settimana (erano quei giochi concettuali che allora facevano proseliti)… A rileggerle oggi una delle sette si erge a madre di tutte le questioni: «Preferiresti rimanere in casa o essere in ritardo al lavoro domani?».

Non ho mai praticato una delle due alternative. Del tutto estranea all’agitazione compulsiva e all’odierna pratica della stoltezza, la gioventù degli anni Settanta e Ottanta ha esercitato due generi di movimento: quello contemplativo e intellettuale o quello conflittuale e nichilista («La guerra dell’inimicizia assoluta non conosce alcuna limitazione. Trova il suo senso e la sua legittimità proprio nella volontà di arrivare alle estreme conseguenze. La sola questione è dunque questa: esiste un nemico assoluto, e chi è in concreto?», ritorno a Carl Schmitt, Teoria del Partigiano). Proprio l’esasperazione dei movimenti di lotta e il loro conseguente disperdersi in una violenza infantile e demenziale, mi convinsero prestissimo a sospendere ogni mia partecipazione alla sfida in corso, non essendo possibile prestare intelligenza all’amico o al nemico (né partigiani né collaborazionisti), categorie entrambe disperse. Per cui, se per qualche giorno fossi chiamato a elencare un proponimento attivo, inizierei da un contrattacco.

Ricorderei di anticipare i tempi morti e di azzerare ogni minimo interesse per lo squilibrio edipico dei predicatori aggressivi. Non siamo chiamati a pacificare alcunché ma, al contrario, a disturbare e a isolare quei fomentatori insani che, mascherati dietro l’esercizio di un odio fasullo, si nutrono di facili guadagni televisivi. Tutta questa mercanzia contraffatta va silenziata senza appello. Peraltro il buonismo non c’entra un ètte. È urgente ascoltare argomenti che non contemplino l’automatico innesco di una miccia che detoni sempre nel vuoto pneumatico e non appicchi mai una scintilla. E allora chiudiamo per un attimo gli occhi e immaginiamo un’Italia in cui tacciano per sempre le voci di Capezzone, Chirico, Cruciani, Di Battista, Etro, Feltri, Fusaro, Giletti, Guzzanti S., Lucarelli, Murgia, Parenzo, Porro, Salvini, Scanzi, Sgarbi, Soncini, Toscani, Travaglio e Vauro.

Non li vogliamo morti. Li vogliamo vivi e muti.

Censurare questi fenomeni schiamazzanti equivale a emarginare persone pericolose per la società e superflue per la cultura. Dal loro zittirsi potrebbe addirittura riprendere un dialogo con quel prossimo che, a piccoli passi, uscirà dall’ossessione antagonistica, dal relativismo parossistico e dal grugnismo organico.

Festeggerei la quiete con una canzone di Francesco Guccini, di uno che entra in un autogrill, vola negli occhi di una giovane cassiera «bella di una sua bellezza acerba, bionda senza averne l’aria» e a lei porge un invito: «Non la vedi non la tocchi oggi la malinconia? Non lasciamo che trabocchi, vieni andiamo, andiamo via…». Sarebbe da sperare che il domani non ci riservi l’automatica ripresa di falsi contatti, bensì l’avventura bella di incontri emozionanti, di amori nati da un desiderio e da un’attesa, perché aspettare, in spagnolo, si traduce esperar e perché «sapevo quel che volevo. Solamente, volevo delle cose impossibili». Questo incrocio impulsivo mi ricorda una frase di Aragon, che trascrivo da quando sono adolescente: «Chi va là? Ah, benissimo! Fate entrare l’infinito!».

E l’Infinito era qui pochi attimi fa, disabitato. Quanto vorrei che finalmente a ciascuno spettasse il proprio mestiere e, a colui che bene lo svolga, si garantisse il diritto di praticarlo in coerenza, senza dove sopportare assurdi rompiscatole che mischiano di continuo le loro poche carte per barare. Sarà, ma non è un caso che dobbiamo a Francesco le immagini più toccanti, fiduciose e augurali della nostra auto-reclusione. Viene da reagire a brutto muso contro questi poverelli che commentano, in uno stato di caos mentale, che «’sto Papa mi sta sul c…!» perché gioca contro, è comunista, boicotta l’Europa, ci vuole riempire di clandestini! Quando l’imbecillità si dà al collezionismo… Francesco è un gigante arrivato a noi come un Dono terminale che neanche meritavamo. È il Papa che non possiamo capire se non a condizione di aspettare la fine di ogni sua frase. Non è un teologo ma un Letterato. È uno che, non appena sfiora un concetto, esso muta in un verso. Ma del Poeta non mostra alcuna vaghezza, perché sa mettere le parole in fila in modo da scombinare qualsiasi ordine precedente: quando cita Ludwig Von Pastor, ricorda il fatto che gli archivi vaticani vennero aperti per consentirgli di scrivere la sua Storia dei Papi (una bazzecola da 40 volumi); poi non manca di ricordare che lo storico, nella Biblioteca Vaticana, era entrato agnostico e ne sarebbe uscito credente; che quel suo monumentale lavoro aveva il merito di raccontare i difetti e gli errori della Chiesa. Eppure, al di là dell’aneddoto, l’umano pensare di Francesco non appare mai lenitivo, il suo pregare non attenua e non spegne i bruciori della vita. È un pensiero fortissimo, come quando sottolinea che la carne di un uomo vale più di tutte le pietre della Chiesa, e un solo morto più dei suoi infiniti simboli; come quando ammonisce che i segni della mondanità sono sempre vendicati dall’indifferenza dei veri credenti; che il populismo è il peggior nemico del popolo… I poeti non sono di animo fragile, quella è la maschera che indossa colui che poeta non è… Egli – mi dice una sua ottima osservatrice – non mostra il volto buono e pacioso della persona mansueta. Non è quella la sua espressione. I suoi “versi” suonano definitivi e con un sorriso ci invitano a riascoltare la musica di Mahler, tra le cui note potremo sentire che la tradizione non è «la custodia delle ceneri ma la difesa del futuro».

Infine difenderei tutto ciò che si fa sul serio. Senza citarsi febbrilmente, senza patetiche auto-esaltazioni magari velate da commenti aggiuntivi sul piccolo peccato di vanità appena commesso. Quello letterario è un mondo intero, non un circo di complessati. Negli ultimi tre decenni le grandi case editrici hanno devastato il loro stesso mercato. Ossessionate dall’obbligo del “nuovo”, hanno licenziato migliaia di titoli inqualificabili, scritti da sostanziali analfabeti a cui una scolarità appena sufficiente aveva recato l’illusione di essere profeti di un altro linguaggio atteso. Evito di fare nomi per una forma di pietà che, tra l’altro, non meriterebbe affatto la comica presunzione che questi eterni ragazzini con zaino incorporato sciorinano a ogni ruttino narrativo.

Si è portata pazienza per anni, ora basta! Facciamo che il virus elimini pure i presuntuosi scriventi di questa Italia declinata. Facciamo che tutto vada in malora come merita e riprendiamoci il piacere di leggere opere di un certo senno, anche scritte da giovani (la giovinezza è talentuosa e meravigliosa) ma di certificata umiltà. Rompiamo l’omertà di un sistemino culturale che sopporta la negazione di ogni gerarchia magistrale, la sottovalutazione di seminari e di scuole di lettura (non già di scrittura, reinsegniamo a leggere, prima di tutto…). Con delicatezza, licenziamo nei retroscaffali libretti in cui, dal primo all’ultimo rigo, vengono ignorate le interpunzioni, la sintassi, la parola compiuta, l’autorialità e l’esperienza autentiche. E se non ci fossero scaffali, che vadano al macero! Lavoriamo per un futuro prossimo senza premi a gettone, senza recensioni pilotate, senza pagine social di mitomani allo sbaraglio, senza critici frustrati che giocano ai sapegnini e ai pedulletti. E non mostriamo la nostra codarda accondiscendenza nei confronti di librerie in perenne perdita che necessitano di inesausti risanamenti per via della carenza di una strategia aziendale e di un progetto culturale. Sottomesse alle logiche di mercato di distributori e di promotori che fungono da specchio alle loro stesse vetrine desolanti, queste librerie sono morte da almeno vent’anni. Vogliamo o no condolerci ufficialmente, con sincero dolore, della loro dipartita? E visto che ci siamo, perché non chiuderla con il falso rispetto che, in nome di una correttezza sociale da quattro soldi, riserviamo alle lobby della cultura omosessuale? Perché non dire a voce alta che una letteratura di genere non è per forza letteratura? Che dei gusti sessuali di un artista non ce ne frega niente e che, se non ti chiami Wilde, Rimbaud, Pasolini, Gide, Stein, Yourcenar, Busi e compagnia bellissima, fai il favore, vai fuori dalle balle?

Io sono partito da un manifesto, era inevitabile che diventassi impopolare. Chiedo scusa e attendiamo scuse. Per non riprendere da dove si è lasciato, altrimenti è finita.