Alla Biblioteca Vallicelliana di Roma

La Rocca infinita

Giancarla Frare ricostruisce la Rocca della sua memoria: il castello di Apice. Qui inserisce tutte le suggestioni del suo passato più lontano e tormentato. A dimostrare che certi colli non "escludono" l'infinito

C’è per tutti un luogo a cui bisogna tornare per dare senso al viaggio dell’esistenza, per guardare in faccia i propri ricordi, condividerli, coniugarli al futuro se si riesce a vincere la tentazione di voltarsi troppo indietro. E poi magari da lì ripartire. Come Ulisse da Itaca. Per Giancarla Frare, mezzo secolo di prestigiosa ma defilata carriera artistica, è il castello di Apice, lavagna indelebile delle memorie parlanti della sua infanzia, cui ha dedicato una mostra, allestita fino al 20 gennaio nel salone centrale della Biblioteca Vallicelliana, una vertigine di libri, scaffalature, alti soffitti decorati, rimodellata dal talento inquieto di Borromini.

Apice è una fortezza normanna che domina le colline brulle del Beneventano. Ad evocarne la gloria perduta restano tre imponenti bastioni sopravvissuti ad un millennio di disastri e mutazioni, tra i quali è incastonata una imponente dimora nobiliare, cuore di un antico borgo spopolato dal terremoto che devastò l’Irpinia nell’Ottanta e oggi è stato recuperato come fondale di fiere e manifestazioni da turismo di massa.

Un presente scomodo che Giancarla Frare ha volutamente, forse a torto, rimosso, spinta dall’urgenza di fare i conti solo con il proprio passato risalendo a ritroso nel tempo fino agli Anni Cinquanta. Licenza poetica che si è concessa per recuperare le emozioni e l’incanto di quando era bambina, e lì tra quelle mura incombenti e in quel palazzo da re, trasformato in un curioso condominio è entrata che aveva appena un anno, rimanendoci fino ai 6 anni. Insieme al padre che vi aveva trovato temporaneo alloggio come guardia forestale, insieme a un maresciallo dei Carabinieri con nove figli, a uno stuolo di scudieri e operai al servizio del nuovo proprietario, istallato nel lussuoso appartamento centrale. Uno strambo padrone, che entrava e usciva da un manicomio, e una volta mise a subbuglio il borgo: era agosto ma lui moriva di freddo, ordinò di rastrellare tutto il legno possibile per attizzare i camini, finendo per scatenare un incendio che semidistrusse la sua abitazione e solo per miracolo non raggiunse le altre case. Insieme a un gruppo di suore che gestiva una scuola e un asilo con piglio militaresco: per punire i bambini li rinchiudevano in una gabbia. A un piccolo popolo di contadini, artigiani e bottegai che animava ancora le case e le stradine del vecchio paese.

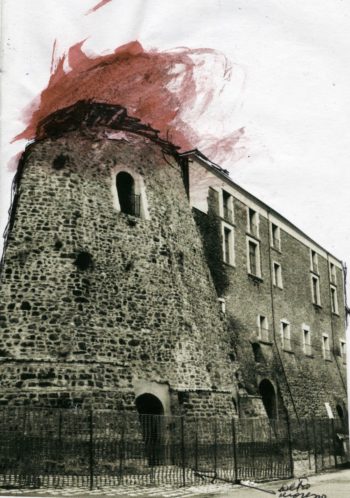

A questa folla di personaggi Giancarla Frare ha dedicato anni fa un racconto con cui vinse un premio letterario. E ora torna a riproporli come comparse di questa mostra romana, un gioco teatrale reinventato per l’occasione con la pluralità di linguaggi e angolazioni (pittura, grafica, fotografia, cinema, letteratura) che ha imparato ad amare e sovrapporre con stile inconfondibile in tutte le sue opere. Il copione del gioco è quello di una visita guidata al castello. Lungo il percorso c’è persino una mappa, che come in un tabellone di giochi da tavola ci indica i luoghi di Apice davanti ai quali l’autrice ci obbliga a passare e fermarci: in una nicchia ha inserito una sua foto da cucciola, in un’altra la sua bambola preferita, che a vederla ora sembra una chicca da film horror. Perché è sempre lei a comandare. Una bambina con uno sguardo da bambina, a cui è impossibile dire di no. Gli occhi con cui osserviamo questa rocca e la sua vita segreta sono suoi. Ecco, scelta non a caso come manifesto dell’esposizione, la foto di una delle torri che a una bimba alla scoperta del mondo come era allora Giancarla doveva apparire come un gigante, pietrificato, ma pronto a scattare. Per questo l’autrice gli dipinge sulla cima una parrucca sfrangiata di fuoco rosso, che evoca anche l’incendio di cui è stata testimone.

A questa folla di personaggi Giancarla Frare ha dedicato anni fa un racconto con cui vinse un premio letterario. E ora torna a riproporli come comparse di questa mostra romana, un gioco teatrale reinventato per l’occasione con la pluralità di linguaggi e angolazioni (pittura, grafica, fotografia, cinema, letteratura) che ha imparato ad amare e sovrapporre con stile inconfondibile in tutte le sue opere. Il copione del gioco è quello di una visita guidata al castello. Lungo il percorso c’è persino una mappa, che come in un tabellone di giochi da tavola ci indica i luoghi di Apice davanti ai quali l’autrice ci obbliga a passare e fermarci: in una nicchia ha inserito una sua foto da cucciola, in un’altra la sua bambola preferita, che a vederla ora sembra una chicca da film horror. Perché è sempre lei a comandare. Una bambina con uno sguardo da bambina, a cui è impossibile dire di no. Gli occhi con cui osserviamo questa rocca e la sua vita segreta sono suoi. Ecco, scelta non a caso come manifesto dell’esposizione, la foto di una delle torri che a una bimba alla scoperta del mondo come era allora Giancarla doveva apparire come un gigante, pietrificato, ma pronto a scattare. Per questo l’autrice gli dipinge sulla cima una parrucca sfrangiata di fuoco rosso, che evoca anche l’incendio di cui è stata testimone.

Un alternarsi di icone e di emozioni. Certo, c’è il batticuore dell’ignoto che si manifesta e si mette in maschera. Ma poi subito al timore si affianca la tenerezza e lo stupore che in un’altra carta esposta in bacheca ridanno vita a quei due uccellini in posa su una balaustra, a quegli altri due pennuti ritratti come sagome di latta. Oppure c’è l’occhio incantato che spia e inquadra in una nicchia del cortile uno dei cavalli che vedeva uscire dalle scuderie e sfilare sull’acciottolato del borgo. Fregandosene delle proporzioni. Gli uccellini zampettano impettiti come corazzieri, il cavallo sembra una miniatura, rigido e complice come un pony di plastica.

Raro che nella produzione grafica e pittorica matura di Giancarla Frare si affacci un gusto per la figura così esplicito da spingerla persino a confezionare per questo diario d’infanzia un campionario di schizzi con cui evocare i volti degli abitanti del castello che più l’hanno colpita, tra cui figura anche la maschera grottesca del proprietario del palazzo, gli occhi persi a inseguire chissà quale perché. Nei lavori della maturità la presenza umana scompare, senza però che la pittura precipiti nell’astrazione. Alla figura si sostituisce in molti dei suoi paesaggi come corpo centrale del racconto e della visione una pietra o il frammento di un monumento in rovina, quasi sempre incorniciato da bordature o rilievi calcinati di terra. Un impasto di organico e inorganico che è diventato la sua cifra stilistica. La pittura come scavo archeologico di un tempo di infinite mutazioni che solo la parvenza e il silenzio rarefatto di un fossile sembrano riuscire a fissare. Ma senza nulla di funebre perché se vedendo quell’immagine apparentemente inanimata – nelle bacheche ne ha esposte almeno una decina – ti metti in ascolto la senti vibrare di voci. I movimenti dei segni e dei contrasti di luce trasformati in sussurri di vita. A seguire a ritroso la mappa di questo percorso espressivo il cerchio si chiude e ti ritrovi ad Apice. La partenza del suo viaggio d’iniziazione ai misteri della vita e della creatività – si confessa Giancarla Frare con questa mostra – è anche il suo punto d’arrivo. Una melodia di perenne ritorno, come quella composta da suo marito, Massimo Pradella, un noto musicista, che fa da colonna sonora al filmato che completa questa visita al castello d’infanzia.

Apice diventa una sorta di prigione. È la stessa Frare a rendersi, renderci, impossibile l’evasione. Molte delle carte che espone ci trascinano verso il bordo della rocca, ma aldilà il colpo d’occhio delle colline spoglie e dei campi che ci ha descritto nei suoi racconti si infrange contro un sipario nero e impenetrabile, che ci ributta all’indietro. Una parete invalicabile nonostante quei tasselli sfrangiati di blu , quelle nubi striate di grigio o di rosso, che spezzano a volte la monocromia dei fondali ma restano presagi di un paesaggio negato. Il senso della gabbia, del resto, è esperienza che accomuna molti artisti e ne rende palese la fragilità: il tormento stesso del mestiere di vivere non è in fondo riassunto per tutti noi da un incessante costruire ,demolire e ricostruire prigioni, togliere e indossare maschere, che l’arte sublima nel gesto fondante del dare e perdere forma?

Apice diventa una sorta di prigione. È la stessa Frare a rendersi, renderci, impossibile l’evasione. Molte delle carte che espone ci trascinano verso il bordo della rocca, ma aldilà il colpo d’occhio delle colline spoglie e dei campi che ci ha descritto nei suoi racconti si infrange contro un sipario nero e impenetrabile, che ci ributta all’indietro. Una parete invalicabile nonostante quei tasselli sfrangiati di blu , quelle nubi striate di grigio o di rosso, che spezzano a volte la monocromia dei fondali ma restano presagi di un paesaggio negato. Il senso della gabbia, del resto, è esperienza che accomuna molti artisti e ne rende palese la fragilità: il tormento stesso del mestiere di vivere non è in fondo riassunto per tutti noi da un incessante costruire ,demolire e ricostruire prigioni, togliere e indossare maschere, che l’arte sublima nel gesto fondante del dare e perdere forma?

Tornano in mente i versi dell’Infinito di Leopardi: quella siepe che dell’ultimo orizzonte il guardo esclude ma oltre la quale l’immaginazione può fingere «interminati spazi.. e sovrumani silenzi e profondissima quiete». Ecco Giancarla Frare ci suggerisce il cimento di una sfida capovolta: cercare e mostrare il respiro dell’Infinito nelle memorie e nei voli di fantasia sigillati nel recinto di un castello in rovina, che è stato la siepe della sua infanzia.