A proposito di "Colibrì"

Il mondo di Veronesi

Sandro Veronesi ha scritto un nuovo romanzo-universo dove racconta quello che sa e quello che "non sa". Il ritratto di una generazione continuamente in bilico tra le ragioni dei padri e quelle dei figli

Come dice Sir Arthur Conan Doyle… Io non racconto ciò che penso, racconto ciò che so. Giorni fa ho colto per puro caso queste parole di Sir Arthur Conan Doyle in un filmato trasmesso da Rai5 – rivolte tra l’infastidito e il divertito a un invisibile intervistatore a proposito dell’astuto Sherlock Holmes, dell’ ingenuo Dottor Watson, e dello spregevole avversario per antonomasia, Moriarty. Ero alle prese con Il Colibrì, nuovo libro di Sandro Veronesi pubblicato da La nave di Teseo, e ho avuto subito due sensazioni: la prima è che Sir Arthur Conan Doyle non abbia detto del tutto la verità, diciamo che in quella frase la dice a metà; la seconda è che la frase del padre di Sherlock Holmes (e di Watson e di Moriarty) può anche avere a che fare col nuovo libro di Veronesi, ma fino a un certo punto, diciamo a metà.

Gusto del catalogo. Tanto per cominciare il libro di Veronesi rastrella materiale di racconto dalle fonti più disparate, o meglio crea una rete di interconnessioni tra le aree di interesse più varie che possano riguardare l’animo e la coscienza dell’individuo che ne è la sorgente, e riesce a tenere il tessuto di questa rete, così ordinato nei suoi sottoinsiemi e così accidentato nelle corrispondenze volanti che la cuciono insieme, ben teso e coeso, grazie alla funzione di catalizzatore svolta epicamente da quello stesso individuo. Che nel caso di specie è il protagonista, Marco Carrera. Nel fare questo, per almeno due volte in modo aperto, Veronesi ci ripropone un suo classico, l’elencazione di dati e dettagli, e il tallonamento di fatti e oggetti, cioè il proprio gusto per il catalogo. Leggiamo, in una sorta di scrittura di servizio, l’inventario completo dei fascicoli di Urania, collana di fantascienza mondadoriana, tenuta dal padre del protagonista, uomo meticoloso, ingegnere costruttore di plastici magnifici; e più avanti di nuovo un inventario: un compendio del design contemporaneo, tutti i mobili contenuti nella casa dei genitori, voluti soprattutto dalla madre del protagonista, Letizia, architetto, intelligentissima e irriducibile, un po’ anche seguace come si definiva seguace qualcuno prima che la parola fosse assorbita nell’identità del follower. Sono punte esplicite di una prosa costruita con metodo, e rivelano non tanto un bisogno di ordine, completamente sconfessato dall’altro “metodo” di cui si parlerà tra poco, ma di una insaziabile meticolosità e fedeltà alla detection di certe aree del sapere condotta fino in fondo, esplorando qualunque fonte, in una escalation di interesse sempre più divorante.

Sparring Partner. Un individuo così eroico nella sfida del proprio tempo, uno che affronta tutto e qualunque cosa, cioè non si sottrae al suo compito di essere umano che è vivo e partecipa alla vita, uno che in un’area di rigore, per capirci, non tirerebbe indietro le gambe, ha bisogno di una sorta di compare-allenatore, cioè di uno sparring partner, ed ecco che, non sollecitato, si presenta al suo cospetto lo psicanalista di sua moglie, l’infernale Marina. Poiché il tema dominante del libro è il dolore (quanto dolore possa abbattersi su una persona, quanto dolore una persona possa tollerare di ricevere in una vita), è abbastanza significativo che ad essere sparring partner di Marco Carrera sia proprio questo dottor Carradori, il quale via via diventa il suo migliore amico, emergendo dalle nebbie della casualità e assumendo una statura e un calibro che sono degli amici veri, quand’anche non coltivati fin dall’infanzia,. Che si tratti di uno psicanalista dà modo anche al protagonista di prendere posizione rispetto alla rilevanza che la psicanalisi (fin dal suo apparire e via via ingagliardendo di importanza) ha assunto nelle vite delle persone comuni, il ruolo che essa svolge rispetto all’impatto che le persone ricevono dalla semplice esistenza comune col suo carico di sofferenza, o meglio dall’assalto della realtà. Il protagonista risulta stupefatto dal massiccio ricorso alla psicanalisi che, più che risolvere il rapporto dei pazienti con l’assalto della realtà a cui si accennava, può tutt’al più accompagnarlo, e attenuarlo con soluzioni palliative.

Sparring Partner. Un individuo così eroico nella sfida del proprio tempo, uno che affronta tutto e qualunque cosa, cioè non si sottrae al suo compito di essere umano che è vivo e partecipa alla vita, uno che in un’area di rigore, per capirci, non tirerebbe indietro le gambe, ha bisogno di una sorta di compare-allenatore, cioè di uno sparring partner, ed ecco che, non sollecitato, si presenta al suo cospetto lo psicanalista di sua moglie, l’infernale Marina. Poiché il tema dominante del libro è il dolore (quanto dolore possa abbattersi su una persona, quanto dolore una persona possa tollerare di ricevere in una vita), è abbastanza significativo che ad essere sparring partner di Marco Carrera sia proprio questo dottor Carradori, il quale via via diventa il suo migliore amico, emergendo dalle nebbie della casualità e assumendo una statura e un calibro che sono degli amici veri, quand’anche non coltivati fin dall’infanzia,. Che si tratti di uno psicanalista dà modo anche al protagonista di prendere posizione rispetto alla rilevanza che la psicanalisi (fin dal suo apparire e via via ingagliardendo di importanza) ha assunto nelle vite delle persone comuni, il ruolo che essa svolge rispetto all’impatto che le persone ricevono dalla semplice esistenza comune col suo carico di sofferenza, o meglio dall’assalto della realtà. Il protagonista risulta stupefatto dal massiccio ricorso alla psicanalisi che, più che risolvere il rapporto dei pazienti con l’assalto della realtà a cui si accennava, può tutt’al più accompagnarlo, e attenuarlo con soluzioni palliative.

Ciò che pensa e ciò che sa. Dunque, rispetto alla frase di Conan Doyle, mi pare che l’autore non solo dia fondo a ciò che sa (e di cui dota il proprio protagonista) ma si spenda senza risparmio nella rivelazione e difesa e propagazione di una visione della vita e del mondo in cui Marco, il protagonista, come l’autore del Vangelo che Veronesi ha parafrasato e annotato nel libro Non Dirlo, lascia poco spazio alla contemplazione e si spende a sua volta senza risparmio in una azione che dopotutto si rivela necessaria e sufficiente non per dei prodigi o dei miracoli ma per il mantenimento e quasi la manutenzione di una faticosa normalità, di una stasi di superficie che nasconde un gran lavorio sotto il pelo dell’acqua. Perveniamo al significato metaforico del nomignolo, Colibrì, appioppato al protagonista da sua madre quando era un ragazzino poco cresciuto che poi fu fatto crescere di botto con una robusta cura ormonale grazie all’incaponimento di suo padre – ciò non aveva impedito a Marco d’essere felice e attivo per esempio negli sport, ma gli aveva insegnato di fatto a stare un passo indietro, a non esigere la ribalta. Bene, come nello stile dell’anatra, teorizzato da Raffaele La Capria, il pennuto acquatico con apparente calma “fila via tranquillo e impassibile sulla superficie” mentre con gran lavorio di zampette, sotto, “tumultuosamente e faticosamente”, dà energia a quel movimento, così qui il colibrì agita le ali freneticamente (da 12 a 80 battiti al secondo) per restare immobile e sospeso in aria, e addirittura volare all’indietro. Due immagini che si intersecano, come eufemismo e litote.

Mosaico o compendio. Vale la pena di accennare al secondo “metodo”. Il romanzo è un mosaico di tessere che si rincorrono in tutto l’arco del libro concorrendo a costruire il quadro completo della vicenda e che appaiono ben delineate per genere. C’è la narrazione in terza persona, e ci sono le mail che il protagonista invia a vuoto al fratello in esilio negli Stati Uniti, le telefonate col quasi collega, lo psicanalista Carradori, e poi gli sms che in alternativa i due si scambiano, e le lettere (roba di altre epoche, tramontate del tutto) che intercorrono tra il protagonista e il suo vero amore, Luisa – entrambi assegnati a situazioni familiari che li tengono a distanza. La narrazione come quei sipari di teatro in presa diretta poggiano su una prosa avvolgente, spiralica, robusta nella sintassi, spesso volutamente lasciata correre all’impazzata seppure senza osare togliere del tutto la punteggiatura in una specie di ebbrezza parajoyciana, tenuta sotto controllo con ormai proverbiale destrezza. Ho notato la tenera battaglia in difesa e a tutela di un tempo verbale infrequente, il trapassato remoto, e tutta una serie di questioni che sono il sale della forgiatura della lingua, della fabbrica delle immagini. E una scrittura nutrita, il filtraggio e la sintesi di tanto materiale letterario e non solo, anche qui onnivoro.

Solo che… Non ho potuto non fare caso all’uso reiterato di molti termini tipici della lingua di Veronesi (veronesismi), che sono la sigla della sua scrittura: fittonata, e via e via e via, concepire e riconcepire, spazzare, scansare, fare irruzione (o l’irruzione, da sola), presagico, bordata, spallata, E ancora: rinvivere, crissare, accapò alla porta, atterrì (nel senso di: fu colto/a da terrore). Su tutti, “per l’appunto” e “produrre”, usati moltissimo: vezzi che tradiscono affezione. Ricapitolando: ingegno, immagini concettose, vezzi. Prosa Metafisica…

Solo che… Non ho potuto non fare caso all’uso reiterato di molti termini tipici della lingua di Veronesi (veronesismi), che sono la sigla della sua scrittura: fittonata, e via e via e via, concepire e riconcepire, spazzare, scansare, fare irruzione (o l’irruzione, da sola), presagico, bordata, spallata, E ancora: rinvivere, crissare, accapò alla porta, atterrì (nel senso di: fu colto/a da terrore). Su tutti, “per l’appunto” e “produrre”, usati moltissimo: vezzi che tradiscono affezione. Ricapitolando: ingegno, immagini concettose, vezzi. Prosa Metafisica…

Si comincia bene, l’uomo del futuro è una donna. Devo però lodare il fatto che in questo romanzo le donne hanno una linea di passaggio del testimone che fa di loro la vera frontiera umana del romanzo, una cordata attiva e viva, a cominciare da Letizia, la madre, a Irene, sorella senza pace che ha la pace e la giustizia nel nome, a Luisa Lattes, tenace nell’amore a distanza col protagonista, a Adele, ragazza-madre ‘fidanzata’ del padre, e Miraijin, che è una miscela di connotati diversi, quasi racchiudesse in sé varietà fondamentali del genere umano, per cui è lei stessa una frontiera vivente, il punto d’arrivo e di ripartenza dell’Umanità Nuova: “Si comincia bene, recita la frase chiave (secondo me) di questo libro, l’Uomo del Futuro è una donna”. Tornando a Conan Doyle, qui si racconta ciò che l’autore sa, di sicuro, ma più ancora ciò che l’autore pensa – e auspica per questo mondo, da cui viene voglia di scendere (come recitava anni fa una pubblicità) e che vale la pena lasciare, altra microtesi del libro, da vivi e liberi.

—–

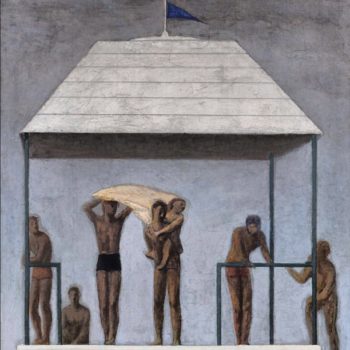

Accanto al titolo: Giuseppe Capogrossi, “Il temporale”, 1933.