Periscopio (globale)

L’arte invisibile

Una bella mostra al Museo delle Culture di Milano rende omaggio a Liu Bolin, fotografo, body painter e artista multimediale cinese che, attraverso una cura maniacale dei particolari, mette in scena l'alienazione della quotidianità

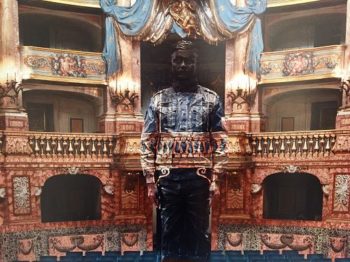

I milanesi hanno tempo ancora solo fino al 15 settembre per recarsi al Mudec – Museo delle Culture – e ammirare, degustare e digerire le immagini di un fotografo, body painter e artista multimediale straordinario, il cinese Liu Bolin. Già dal suo titolo, “Visible Invisible”, la mostra rende giustizia alla prima peculiarità espressiva di questo artista, quella di ritrarre se stesso in modo tale da risultare invisibile, ma da rendere al tempo stesso ancora più visibile, per contrasto, l’alienazione ambientale, sociale e politica del mondo che ci è toccato in sorte. La specialità di Liu Bolin è infatti quella di nascondersi, di mimetizzarsi fra le cose, di diventarne una parte quasi indistinguibile, o distinguibile solo a costo di avvicinarsi all’immagine e osservarla con calma e attenzione, divenendo così consapevoli non solo della presenza del fotografo, ma anche delle caratteristiche più infinitesimali (e spesso raccapriccianti o almeno inquietanti) della realtà in cui è immerso.

Immaginate lo scaffale di un supermercato, pieno di bottiglie e barattoli e contenitori vari, o in alternativa di frutta e verdura; oppure, una parete completamente ricoperta di lanterne cinesi; o ancora, un deposito di vecchi schermi di computer accatastati l’uno sull’altro; o, magari, una di quelle colonnine caratteristiche delle strade cinesi, completamente ricoperte di messaggi e annunci affissi in modo del tutto disordinato. A queste immagini concederete tutt’al più uno sguardo distratto, frettoloso: vi sembrerà che a prima vista non meritino niente di più. Se però vi avvicinerete e vi renderete conto che in basso spuntano due piedi, o che un dito, a ben vedere, sfugge alla mimesi generale, o che un occhio vi osserva da un intrico di coste di sedani, dall’etichetta di una bottiglia d’acqua minerale o fra un ideogramma e l’altro di un messaggio che sembra cifrato, allora sarete indotti ad appropinquarvi ancora, a ricorrere agli occhiali (e magari anche a una lente d’ingrandimento) affinché non vi sfugga più nessun dettaglio. La tecnica di Liu Bolin è infatti tutta nel dettaglio, e si sostanzia della capacità di aderire pienamente alle cose, agli oggetti, attraverso una maniacale precisione nei costumi indossati e nell’uso dei colori. Liu Bolin scompare non passivamente, ma con un atto di volontà, nello sfondo dei suoi quadri per riapparire quando meno ce lo aspettiamo e costringerci a rivedere e riesaminare l’insieme.

Nato a Binzhou, nello Shandong, nel gennaio 1973 e nel segno (di profonda saggezza, peraltro) del topo, Liu Bolin sarà sempre osteggiato in tutti i modi dal Partito comunista cinese, persino prima di diventare uno dei maggiori fotografi del paese. Dopo essere stato allievo dell’Accademia di belle arti di Pechino, fino al 2005 fa lo scultore; ed è allora che, nel quadro della ristrutturazione di vaste aree di Pechino in vista dell’organizzazione delle Olimpiadi del 2008, le autorità decidono di radere al suolo l’intero quartiere di Suo Jia Cun in cui si trovavano le botteghe di molti artisti, circa centoquaranta fra cinesi e stranieri, fra cui quella del Nostro. Il quale scatta allora per protesta la sua prima fotografia, ritraendosi davanti alle rovine del suo atelier e fondendovisi, in modo da divenire egli stesso – e con lui simbolicamente gli altri artisti del quartiere, e l’arte tutta – una rovina.

Nato a Binzhou, nello Shandong, nel gennaio 1973 e nel segno (di profonda saggezza, peraltro) del topo, Liu Bolin sarà sempre osteggiato in tutti i modi dal Partito comunista cinese, persino prima di diventare uno dei maggiori fotografi del paese. Dopo essere stato allievo dell’Accademia di belle arti di Pechino, fino al 2005 fa lo scultore; ed è allora che, nel quadro della ristrutturazione di vaste aree di Pechino in vista dell’organizzazione delle Olimpiadi del 2008, le autorità decidono di radere al suolo l’intero quartiere di Suo Jia Cun in cui si trovavano le botteghe di molti artisti, circa centoquaranta fra cinesi e stranieri, fra cui quella del Nostro. Il quale scatta allora per protesta la sua prima fotografia, ritraendosi davanti alle rovine del suo atelier e fondendovisi, in modo da divenire egli stesso – e con lui simbolicamente gli altri artisti del quartiere, e l’arte tutta – una rovina.

A partire dal 2007 Liu Bolin parteciperà, nella sua nuova veste di fotografo, a mostre personali e collettive in tutto il mondo. Da un punto di vista tecnico, la creazione delle sue immagini è estremamente elaborata e può durare anche diversi giorni, e il risultato ottenuto non risulta mai casuale. Il più delle volte si mette in posa a occhi chiusi, immobile, mentre gli assistenti, servendosi in parte anche di una crema particolare che asciugandosi si plasticizza, gli dipingono addosso, sul corpo e sull’eterna giubba cinese, l’esatta riproduzione dell’ambiente nel quale la sua figura dovrà mimetizzarsi. L’immagine finale ottenuta si caratterizzerà in particolare per la cura maniacale, l’impatto visivo e naturalmente una certa qual teatralità, che in questo caso non guasta.

La mimesi così ottenuta diventa quindi in un primo momento invisibilità, così come nel mondo moderno è sempre più invisibile l’artista, il quale non influenza più la realtà, ma al massimo vi si adegua, rischiando di scomparire in essa. Siccome però nelle immagini di Liu Bolin la scomparsa non è mai totale, in un secondo tempo questo margine di ripensamento, questa deviazione, permette ancora un minimo di riflessione e di opposizione, che può essere, come dicevamo all’inizio, di stampo ecologico, sociale e/o politico. Ma anche a voler prescindere dal messaggio politico, che pure è esplicito e colpisce con pacifica violenza l’inestirpabile dittatura del suo immenso paese, le creazioni di Liu Bolin consentono anche interpretazioni simboliche e metafisiche di grande modernità. Il fatto di fondere l’individuo in una folla, in un paesaggio o in un mondo d’oggetti ne fa risaltare paradossalmente la specificità, lo rende una specie di go-between fra due mondi, un testimone muto, o se si preferisce un infiltrato nell’anima stessa di quegli oggetti ai quali non diamo alcuna importanza e che tendiamo a disprezzare.

La mimesi così ottenuta diventa quindi in un primo momento invisibilità, così come nel mondo moderno è sempre più invisibile l’artista, il quale non influenza più la realtà, ma al massimo vi si adegua, rischiando di scomparire in essa. Siccome però nelle immagini di Liu Bolin la scomparsa non è mai totale, in un secondo tempo questo margine di ripensamento, questa deviazione, permette ancora un minimo di riflessione e di opposizione, che può essere, come dicevamo all’inizio, di stampo ecologico, sociale e/o politico. Ma anche a voler prescindere dal messaggio politico, che pure è esplicito e colpisce con pacifica violenza l’inestirpabile dittatura del suo immenso paese, le creazioni di Liu Bolin consentono anche interpretazioni simboliche e metafisiche di grande modernità. Il fatto di fondere l’individuo in una folla, in un paesaggio o in un mondo d’oggetti ne fa risaltare paradossalmente la specificità, lo rende una specie di go-between fra due mondi, un testimone muto, o se si preferisce un infiltrato nell’anima stessa di quegli oggetti ai quali non diamo alcuna importanza e che tendiamo a disprezzare.

Non va dimenticata poi la preoccupazione espressa a più riprese da Liu Bolin per le sorti della natura e del pianeta. Ne fanno plasticamente fede molte tra le fotografie più significative: a mo’ d’esempio, le acque putride del Fiume Giallo in cui coraggiosamente s’immerge fino alla cintola (The Yellow River), il corso d’acqua prosciugato sul cui fondale giace disteso come un cadavere (Ancient Watercourse) e il campo di grano contaminato della sua provincia natale in cui gli abitanti di un villaggio (non a caso il titolo della foto è Cancer Village) si disperderanno come immoti fantasmi, con un immacolato quanto minaccioso impianto industriale sullo sfondo. Qui la scomparsa dell’essere umano non è solo testimonianza della nostra piccolezza se confrontati con i fenomeni naturali, ma una potente metafora – meno banale di quanto può sembrare a prima vista, perché riscattata dalla potenza delle immagini – del fatto che, distruggendo la natura e in particolare i territori rurali, stiamo sempre più mettendo a repentaglio le nostre vite e quelle delle generazioni future.

Un aneddoto finale, tanto per far toccare con mano la pervasività e la servilità della politica. Quando l’anno scorso abbiamo assistito a una sua mostra al Musée de l’Elysée di Losanna, mia moglie, appassionata di fotografia, è rimasta indietro di un paio di sale. A un certo punto, nella quiete e nella solitudine del museo, è stata avvicinata da un giovane cinese che le ha domandato a bruciapelo cosa mai trovasse di così interessante nell’opera di questo fotografo. Poi l’uomo si è avvicinato alla didascalia della foto che mia moglie stava contemplando in quel momento, l’ha tradotta tra sé e sé in cinese e ha concluso che erano tutte sciocchezze, che quanto riportava la didascalia – una vibrante critica al Partito comunista e alle sue pratiche – non era affatto vero e che bisognava anzi guardarsi da certe manipolazioni. Non mi stupirei troppo se questa persona o altre dello stesso genere visitassero una dopo l’altra tutte le mostre di Liu Bolin in Occidente e che qualcuno dei lettori ne incontrasse una anche a Milano. Per l’artista sarebbe una specie di ironica e definitiva, quanto invisibile (come previsto peraltro dalla sua poetica) consacrazione in patria.

Un aneddoto finale, tanto per far toccare con mano la pervasività e la servilità della politica. Quando l’anno scorso abbiamo assistito a una sua mostra al Musée de l’Elysée di Losanna, mia moglie, appassionata di fotografia, è rimasta indietro di un paio di sale. A un certo punto, nella quiete e nella solitudine del museo, è stata avvicinata da un giovane cinese che le ha domandato a bruciapelo cosa mai trovasse di così interessante nell’opera di questo fotografo. Poi l’uomo si è avvicinato alla didascalia della foto che mia moglie stava contemplando in quel momento, l’ha tradotta tra sé e sé in cinese e ha concluso che erano tutte sciocchezze, che quanto riportava la didascalia – una vibrante critica al Partito comunista e alle sue pratiche – non era affatto vero e che bisognava anzi guardarsi da certe manipolazioni. Non mi stupirei troppo se questa persona o altre dello stesso genere visitassero una dopo l’altra tutte le mostre di Liu Bolin in Occidente e che qualcuno dei lettori ne incontrasse una anche a Milano. Per l’artista sarebbe una specie di ironica e definitiva, quanto invisibile (come previsto peraltro dalla sua poetica) consacrazione in patria.