Su “L'anno che Bartolo decise di morire”

La verità di Bartolo

C'è il ritratto di una società che traballa senza rendersene conto - quando crisi sociale e crisi di identità si impossessano delle persone - nel nuovo, bel romanzo di Valentina Di Cesare

Crediamo che Valentina Di Cesare abbia trovato definitivamente la sua voce di scrittrice, con questo suo nuovo romanzo, L’anno che Bartolo decise di morire (Arkadia): una voce intonata su un registro evocativo, venato di amarezza, ragionante, orgogliosamente provinciale (ci senti dentro Claudio Piersanti, Gilberto Severini, il primo Ferracuti, Guido Conti ecc.): quel titolo, che ricorre a ogni inizio capitolo, «L’anno che Bartolo decise di morire», è più di un refrain azzeccato, che fa pensare al celeberrimo «Sostiene Pereira» di Tabucchi, con qualche eco di letteratura sudamericana; ne è proprio, crediamo, la chiave d’accesso, perché questo è un romanzo attraversato massicciamente dalla morte – una morte che aleggia sin dalle prime pagine, nei depressivi pensieri del protagonista: «Bartolo aveva deciso lo stesso di morire quell’anno, anche se finalmente il suo contratto di lavoro era passato a tempo indeterminato», ma c’è anche nei discorsi scambiati con gli altri amici storici passeggiando, durante lo struscio serale, o attardandosi al solito bar dei Gerani per un ultimo bicchiere, magari con il vecchio maestro, Nino, sempre prodigo di valutazioni e consigli e previsioni disincantate, pessimiste: «Ma poi cos’è la soddisfazione, cos’è questa crociata d’orgoglio dell’umano contro l’infamia, uno deve sempre stare in pace, dicono, ma che pace vi credete che abbiamo ottenuto senza far guerra a chi ci calpesta?». Questo personaggio monologante, gentile, animato da una passione civile autentica, che ben si accorda all’istinto pedagogico, sembra svolgere ora la funzione del coro, ora del grillo parlante, ora di mago preveggente, ora del consolatore.

La morte a un certo punto arriva, concreta, reale, nel suicidio di uno del gruppo di amici storici, Lucio, l’unico che sembrava essersi accorto del suo disagio crescente, della sua pena interiore, Lucio che aveva perso il lavoro due anni prima, assieme ad altri 50 fra tecnici e impiegati della sua azienda, a causa di una spietata ristrutturazione interna e aveva vivacchiato in lavori precari e umili, costeggiando il baratro senza darlo troppo a vedere, sempre bendisposto ad ascoltare gli altri. Attorno al suicidio di Lucio – descritto per dettagli tanto più inquietanti perché apparentemente scollegati, frutto di una ricostruzione successiva: una corda da alpinismo e non una corda qualsiasi, una sedia, un’ombra lunga proiettata su una finestra come in un film espressionista, un asciugamani, la sirena e la chiocciola dell’ambulanza, la lettera d’addio – cominciano a svolgersi tutti i pensieri di Bartolo, in un perverso, masochistico ingranaggio: «Che stavo facendo, si domandava con ossessione Bartolo, per esempio, proprio nel momento esatto in cui Lucio è sceso in cantina a prendere la corda?… Dov’ero prima che prendesse quella decisione?…». La piccola comunità, già provata da un diffuso disagio sociale – la grave crisi economica morde in città e fuori della città, nelle campagne (“piena di lamenti di agricoltori disperati”) – è scossa da quella morte improvvisa, ma a poco a poco la digerisce, la esorcizza, mentre Bartolo non sa darsi pace, Lui il problema lo aveva avvertito, lo aveva pure sollevato, una domenica pomeriggio, davanti al bar, ma gli altri amici avevano sottovalutato le sue parole, qualcuno gli aveva risposto con disarmata preveggenza: «Quelli come Lucio non possono che fare una brutta fine: sono buoni, corretti, onesti». Alla fine ti resta dentro, di questo libro breve e ispirato, oltre a tutto quanto si è detto – la galleria di ritratti psicologici, tutti maschili, raccontati con grazia e sorprendente capacità di immedesimazione.

La morte a un certo punto arriva, concreta, reale, nel suicidio di uno del gruppo di amici storici, Lucio, l’unico che sembrava essersi accorto del suo disagio crescente, della sua pena interiore, Lucio che aveva perso il lavoro due anni prima, assieme ad altri 50 fra tecnici e impiegati della sua azienda, a causa di una spietata ristrutturazione interna e aveva vivacchiato in lavori precari e umili, costeggiando il baratro senza darlo troppo a vedere, sempre bendisposto ad ascoltare gli altri. Attorno al suicidio di Lucio – descritto per dettagli tanto più inquietanti perché apparentemente scollegati, frutto di una ricostruzione successiva: una corda da alpinismo e non una corda qualsiasi, una sedia, un’ombra lunga proiettata su una finestra come in un film espressionista, un asciugamani, la sirena e la chiocciola dell’ambulanza, la lettera d’addio – cominciano a svolgersi tutti i pensieri di Bartolo, in un perverso, masochistico ingranaggio: «Che stavo facendo, si domandava con ossessione Bartolo, per esempio, proprio nel momento esatto in cui Lucio è sceso in cantina a prendere la corda?… Dov’ero prima che prendesse quella decisione?…». La piccola comunità, già provata da un diffuso disagio sociale – la grave crisi economica morde in città e fuori della città, nelle campagne (“piena di lamenti di agricoltori disperati”) – è scossa da quella morte improvvisa, ma a poco a poco la digerisce, la esorcizza, mentre Bartolo non sa darsi pace, Lui il problema lo aveva avvertito, lo aveva pure sollevato, una domenica pomeriggio, davanti al bar, ma gli altri amici avevano sottovalutato le sue parole, qualcuno gli aveva risposto con disarmata preveggenza: «Quelli come Lucio non possono che fare una brutta fine: sono buoni, corretti, onesti». Alla fine ti resta dentro, di questo libro breve e ispirato, oltre a tutto quanto si è detto – la galleria di ritratti psicologici, tutti maschili, raccontati con grazia e sorprendente capacità di immedesimazione.

—-

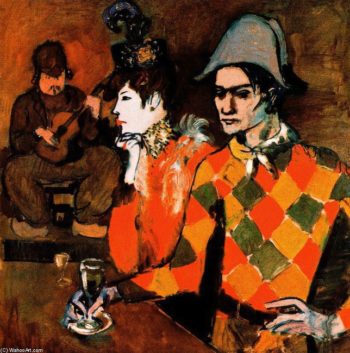

Accanto al titolo: Pablo Picasso “Au Lapin Agile”, 1905