Visto al Teatro Argentina di Roma

La ballata Barry Lyndon

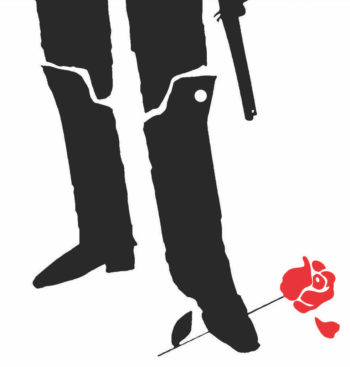

Le sfortunate vicende dell’arrivista e seduttore irlandese Barry Lyndon arrivano in scena, con una riduzione teatrale ed una regia firmate Giancarlo Sepe. Una sequenza di quadri per una danza macabra con la Fortuna e un elogio dell’immoralità

Non tutti, forse, conoscono la Sarabanda dalla Suite in Re minore HWV 437 di Händel per clavicembalo. Tutti, però, conoscono il main theme di Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Ebbene, si tratta della stessa musica (anche se la seconda partitura risulta notevolmente migliorata dall’intervento di Leonard Rosenman sull’orchestrazione ampliata all’ensemble orchestrale). Poche musiche hanno avuto la stessa potenza pervasiva e allusiva nell’adattarsi, a posteriori, ad una storia e nel condensarne le dinamiche.

Non appena si prende posto in sala e le luci si spengono, in quella frazione di secondo che precede l’apertura del sipario fa capolino nella memoria, solenne e grave, il doppio accordo di re minore che apre la Sarabanda diventata simbolo di Barry Lyndon. E Giancarlo Sepe non delude: il suo adattamento teatrale, presentato al Napoli Teatro Festival 2018, ora a Roma al Teatro Argentina, riparte esattamente da quel doppio accordo. Per il regista, infatti, il romanzo di William Makepeace Thackeray e il film di Kubrick procedono di pari passo come muse e numi tutelari della sua riduzione teatrale. «Io uso la musica, afferma Sepe, perché il peso delle parole certe volte è insopportabile». I dialoghi, in effetti, rappresentano una minima parte dello spettacolo. Qualche monologo di Mauro Brentel Bernardi nel ruolo eponimo. In prima persona, come nel romanzo, riveste un ruolo cerniera nel raccontare gli avvenimenti che lo portarono dalla campagna irlandese al cuore dell’Europa a cercare fortuna per poi irreversibilmente dilapidarla, a diventare conte per poi finire i propri giorni in carcere. Qualche passaggio in inglese, francese e tedesco – per lo più cantato stile Musical del West End – restituisce il clima cosmopolita ed europeo del vecchio continente alla soglia della Rivoluzione. Il siparietto tra il Capitano Quin e la cugina Nora (Guido Targetti e Federica Stefanelli) viene ripetuto quattro volte a velocità crescente, dalla declamazione allo scioglilingua, con garantito effetto comico, seppur fuori tono rispetto alla solennità iconica delle scelte delle altre scene. Meglio, quadri. L’operazione di Sepe, che da un feuilletton e da un film prende le mosse, alle parole preferisce la forza delle impressioni veicolate dalla vista e dall’udito. Costruisce dei veri e propri tableaux vivant – anche se tableaux mourant sarebbe più appropriato, tanto è decadente e noir l’atmosfera ricreata. Statue di cera impegnate in una danza macabra: così appaiono gli attori in scena, complice il gioco di luci (Guido Pizzuti) e la scelta dei costumi (Carlo De Marino).

Non appena si prende posto in sala e le luci si spengono, in quella frazione di secondo che precede l’apertura del sipario fa capolino nella memoria, solenne e grave, il doppio accordo di re minore che apre la Sarabanda diventata simbolo di Barry Lyndon. E Giancarlo Sepe non delude: il suo adattamento teatrale, presentato al Napoli Teatro Festival 2018, ora a Roma al Teatro Argentina, riparte esattamente da quel doppio accordo. Per il regista, infatti, il romanzo di William Makepeace Thackeray e il film di Kubrick procedono di pari passo come muse e numi tutelari della sua riduzione teatrale. «Io uso la musica, afferma Sepe, perché il peso delle parole certe volte è insopportabile». I dialoghi, in effetti, rappresentano una minima parte dello spettacolo. Qualche monologo di Mauro Brentel Bernardi nel ruolo eponimo. In prima persona, come nel romanzo, riveste un ruolo cerniera nel raccontare gli avvenimenti che lo portarono dalla campagna irlandese al cuore dell’Europa a cercare fortuna per poi irreversibilmente dilapidarla, a diventare conte per poi finire i propri giorni in carcere. Qualche passaggio in inglese, francese e tedesco – per lo più cantato stile Musical del West End – restituisce il clima cosmopolita ed europeo del vecchio continente alla soglia della Rivoluzione. Il siparietto tra il Capitano Quin e la cugina Nora (Guido Targetti e Federica Stefanelli) viene ripetuto quattro volte a velocità crescente, dalla declamazione allo scioglilingua, con garantito effetto comico, seppur fuori tono rispetto alla solennità iconica delle scelte delle altre scene. Meglio, quadri. L’operazione di Sepe, che da un feuilletton e da un film prende le mosse, alle parole preferisce la forza delle impressioni veicolate dalla vista e dall’udito. Costruisce dei veri e propri tableaux vivant – anche se tableaux mourant sarebbe più appropriato, tanto è decadente e noir l’atmosfera ricreata. Statue di cera impegnate in una danza macabra: così appaiono gli attori in scena, complice il gioco di luci (Guido Pizzuti) e la scelta dei costumi (Carlo De Marino).

La parabola di Barry Lyndon, così rocambolesca e al limite dell’assurdo nel susseguirsi quasi matematico delle sue disavventure è tanto distante quanto vicina al nostro tempo. Sebbene duelli con le pistole e fughe in stile Casanova, debiti da gioco e arruolamenti forzati appaiano old fashioned, la tempra (im)morale del protagonista e delle persone che incontra nel suo cammino sono più che mai attuali. Di millantatori vanagloriosi privi di scrupoli, pronti a tutto per arrivare in cima alla scala sociale di ricchezza e potere è piena la cronaca. «Barry Lyndon, ovvero antielogio della moralità», si sarebbe potuto sottotitolare. Nella sua umanistica e umanissima comprensione di vizi e virtù, invece, Sepe sceglie «Il creatore di sogni», perché non è altri che un uomo che ha sognato troppo in grande. Prova vivente di come ognuno sia artefice della propria (s)fortuna e di quanto possa essere effimera una posizione conquistata attraverso le scorciatoie senza il duro lavoro dell’impegno e della dedizione, Barry Lyndon è un monito. Il Barry Lyndon di Giancarlo Sepe è un monito alla comprensione e alla compassione.

La parabola di Barry Lyndon, così rocambolesca e al limite dell’assurdo nel susseguirsi quasi matematico delle sue disavventure è tanto distante quanto vicina al nostro tempo. Sebbene duelli con le pistole e fughe in stile Casanova, debiti da gioco e arruolamenti forzati appaiano old fashioned, la tempra (im)morale del protagonista e delle persone che incontra nel suo cammino sono più che mai attuali. Di millantatori vanagloriosi privi di scrupoli, pronti a tutto per arrivare in cima alla scala sociale di ricchezza e potere è piena la cronaca. «Barry Lyndon, ovvero antielogio della moralità», si sarebbe potuto sottotitolare. Nella sua umanistica e umanissima comprensione di vizi e virtù, invece, Sepe sceglie «Il creatore di sogni», perché non è altri che un uomo che ha sognato troppo in grande. Prova vivente di come ognuno sia artefice della propria (s)fortuna e di quanto possa essere effimera una posizione conquistata attraverso le scorciatoie senza il duro lavoro dell’impegno e della dedizione, Barry Lyndon è un monito. Il Barry Lyndon di Giancarlo Sepe è un monito alla comprensione e alla compassione.