A proposito del “Dio dell'abbandono”

La poesia dei corpi

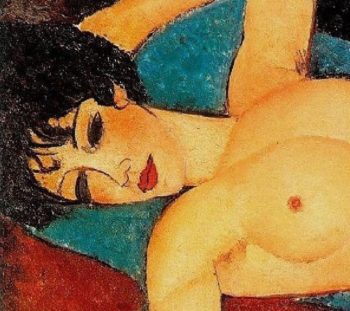

La prima raccolta di Ignazio Gori lo mostra poeta dei corpi, della carne, della notte, la cui maledizione è la bellezza effimera che sfugge e non si può mai afferrare

Dio dell’abbandono (Augh, 2017, pp. 60, euro 9.90) è il quarto libro di poesie di Ignazio Gori. Il Dio dell’Abbandono è la preghiera silenziosa dell’uomo dinnanzi all’impeto di un desiderio insaziabile che è insieme fine e confine della vita. Un divorare corpi e lasciarsi divorare come anima che s’incarna nei luoghi, tra Roma e Sabaudia, nelle osterie dove il vino appare come il veicolo della bellezza, nei corpi degli amanti, a cui non viene permesso di guardare fino in fondo. Tutti senza nome, gli amanti, meno uno: Enrico, la cui tristezza è più preziosa di un amico.

Scrive Fernando Acitelli nella prefazione: «È un congedo da promesse in un imbrunire bambino e lo spostare dal proprio cuore fotografie e vecchi ovali scheggiati perché ci si è cresimati ormai alla vita dei giorni».

Ignazio Gori è un poeta dei corpi, della carne, della notte, la cui maledizione è la bellezza effimera che sfugge e non si può mai afferrare, come l’istante, l’oggi che passa debole sugli occhi mentre si è intenti a catturarlo. L’amore reclama la sua parte ma il poeta sente le carezze disperate del passante e ha la colpa di sentire sul collo un bacio di altri. La febbre diventa una cura per un corpo che brucia di passione e mancanza. Gli scenari degli amori estatici, effimeri e proibiti, sono quelli in cui ragazzi narcisi attendono sulla panchina il piacere, uomini sconosciuti si accarezzano il torbido gonfiore mentre gli amanti hanno occhi di cera. Roma è una città sudata in cui nasce e si nasconde la menzogna, la strada si riempie di pozze azzurre e il poeta abusa del suo sguardo fino a bruciare lentamente. La notte di febbraio rivela un cuore inquieto, nell’osteria il vino rinnova la memoria di un corpo e la poesia a volte è null’altro che senso di pudore.

Ignazio Gori è un poeta dei corpi, della carne, della notte, la cui maledizione è la bellezza effimera che sfugge e non si può mai afferrare, come l’istante, l’oggi che passa debole sugli occhi mentre si è intenti a catturarlo. L’amore reclama la sua parte ma il poeta sente le carezze disperate del passante e ha la colpa di sentire sul collo un bacio di altri. La febbre diventa una cura per un corpo che brucia di passione e mancanza. Gli scenari degli amori estatici, effimeri e proibiti, sono quelli in cui ragazzi narcisi attendono sulla panchina il piacere, uomini sconosciuti si accarezzano il torbido gonfiore mentre gli amanti hanno occhi di cera. Roma è una città sudata in cui nasce e si nasconde la menzogna, la strada si riempie di pozze azzurre e il poeta abusa del suo sguardo fino a bruciare lentamente. La notte di febbraio rivela un cuore inquieto, nell’osteria il vino rinnova la memoria di un corpo e la poesia a volte è null’altro che senso di pudore.

Tutto assume la forma del sesso ma è un sesso disperato come antidoto alla morte, a quella mancanza, a quell’abbandono cui Gori consacra un dio. I richiami alla pittura e alle arti figurative sono molteplici, da Van Gogh a Hopper, e c’è tutta una spazialità della visione e del tatto, sensi più volte richiamati. Scrive Acitelli: «Febbre e abbandono come distinzione e “vigore nuovo” per ricominciare in quella giostra dei sensi che non ha fine (che non smette neppure a sera!) e che si vorrebbe continuasse i suoi giri (quella delle periferie e delle feste di paese) anche oltre l’orario di chiusura quando la lucetta della cassa si spegne ed il giostraio, rimasto fino ad allora nelle retrovie, appare come un mangiafuoco buono».

Questa tattilità, questo sporcarsi di corpi, di luoghi, di umano, ha il suo culmine nella più folgorante tra le sue liriche. «Se ti ho toccato / è stato per placare / una fame senza nome. // Quanto vorrei / non aver cercato, / non aver voluto / incidere sul corpo / una colpa tanto cara, / e in silenzio pregare / il Dio dell’Abbandono».