Catalogo del Novecento

Cercare e ri-cercare

Hermann Hesse e Friedrich Nietzsche, Siddharta e Zaratustra, il Nirvana e l'eterno ritorno: con loro il Novecento ha tentato una nuova definizione dell'uomo. Prima che tutto fosse perduto

Quello che siamo in quanto umani è fatto di interazione, se non relazione, quanto meno di scambio, convivenza, contesto, intensità. Ho scelto due testi filosofici per concludere il nostro catalogo del Novecento. Uno è Siddharta di Hermann Hesse, che pur essendo un romanzo è in realtà un cammino spirituale che si basa sulla ricerca di sé nel mondo, e quindi il suo tema centrale è proprio questa dicotomia io/mondo, che per tutto il libro l’autore cercherà di colmare, raggiungendo alla fine, uno dei momenti forse più alti mai toccati in letteratura. L’altro è Così parlò Zarathustra di Nietzsche, un testo prettamente filosofico, che, quasi per gioco, assume i tratti di una narrazione. In entrambi questi libri gli autori si affidano a quelli che Gilles Deleuze chiamerebbe personaggi concettuali. I personaggi concettuali sono dei tramiti dell’autore (o del filosofo), ma sono anche Altro dall’autore, sono l’incarnazione del possibile, racchiudono in sé l’altra faccia di chi scrive, quella nascosta, quella che porta in sé la grande creazione: la creazione dei concetti.

E allora Siddharta è il personaggio concettuale di Hesse, come Zarathustra lo è di Nietzsche. Naturalmente le due visioni del mondo, se pur molto simili, differiranno proprio per l’esito e la risposta che forniscono alla domanda fondamentale.

Cominciamo da Hesse. Il personaggio Siddharta è la figura del cercatore, dell’eterno cercatore. Appartiene a una famiglia di Brahmini, la casta più alta in India, ed è destinato a divenire Brahmino, ma il suo mondo, la vita aristocratica, il rapporto con il padre, non lo convincono. È infelice in questa condizione e ancora non sa che sarà destinato a esserlo sempre ma continuerà a cercare. L’India descritta da Hesse non è un’India materiale, geografica, ma un’India metafisica, in cui l’aspetto extratemporale, filosofico più che storico, è fondante. È un’India popolata da una folla di monaci, mendicanti, straccioni, fachiri, anacoreti dal saio giallo, Brahmini dalle bianche tuniche. Si tratta di un luogo-non-luogo, tutto intriso di metafore, concetti, spiritualità. Si tratta di un popolo che non abita la terra quanto il cielo, dove la caratteristica di ciascun individuo altro non è che la ricerca dell’Assoluto. Un Assoluto molto diverso da come possiamo intenderlo da cristiani, da occidentali, un assoluto che coincide con il nulla. Cos’è il nulla? Non è il niente quanto piuttosto il tutto. Il Nirvana come annullamento dell’individuo e fusione panica con la totalità.

Ecco di cosa parla realmente questo libro, al di là della trama, al di là delle vicende individuali del personaggio-Siddharta. Certo, Siddharta non arriva al Nirvana da monaco, da santo, da Brahmino. Ci arriva da uomo, tutto calato nell’esperienza sensibile, ci arriva passando per la vita pratica, materiale, degli Uomini-Bambini, come definirà i mercanti. Ci arriva passando per l’esperienza dell’amore e della sofferenza per gli abbandoni, bellissimo è il capitolo sul rapporto con Kamala, una prostituta cui chiede d’insegnargli ad amare, e da cui avrà un figlio. Inizialmente affascinato da Gautama, il Buddha, Siddharta però si rende conto di non poter seguire i suoi precetti, di non riuscire a sentire dentro di sé le teorie spirituali di Gautama, di avere ancora forte la necessità dell’incarnazione, della vita vera e del dolore. Non dimentichiamo che per i buddhisti la vita è dolore, la Samasara, ciclo di morti e rinascite, è frutto di massima sofferenza, e il Nirvana è dato dall’annullamento di tale sofferenza, che è poi quella dell’individuazione. L’ego, l’arrivismo, l’attaccamento ai beni materiali, in una parola: il desiderio, è fonte di sofferenza. Per cui la liberazione dal desiderio è la via, l’ottuplice sentiero, per liberarsi dal dolore. Ma il genio di Hesse ci conduce invece proprio nel sentiero opposto, e questo perché Hesse è in fondo un occidentale, protestante per giunta, per cui in questo sentiero opposto, fatto di incontri, intensità più o meno forti che caratterizzeranno la vita di Siddharta, lui, proprio lì, al culmine della follia, quando crede non vi sia altra strada che il suicidio, scoprirà e sentirà, la verità del cosmo che si schiude dinanzi a sé, a partire dall’interiorità. E annulla completamente la dicotomia io/mondo, interiorità/esteriorità. Ecco il potentissimo brano finale del libro di Hesse, in cui l’amico Govinda riconosce in Siddharta colui che ha raggiunto l’illuminazione.

Ecco di cosa parla realmente questo libro, al di là della trama, al di là delle vicende individuali del personaggio-Siddharta. Certo, Siddharta non arriva al Nirvana da monaco, da santo, da Brahmino. Ci arriva da uomo, tutto calato nell’esperienza sensibile, ci arriva passando per la vita pratica, materiale, degli Uomini-Bambini, come definirà i mercanti. Ci arriva passando per l’esperienza dell’amore e della sofferenza per gli abbandoni, bellissimo è il capitolo sul rapporto con Kamala, una prostituta cui chiede d’insegnargli ad amare, e da cui avrà un figlio. Inizialmente affascinato da Gautama, il Buddha, Siddharta però si rende conto di non poter seguire i suoi precetti, di non riuscire a sentire dentro di sé le teorie spirituali di Gautama, di avere ancora forte la necessità dell’incarnazione, della vita vera e del dolore. Non dimentichiamo che per i buddhisti la vita è dolore, la Samasara, ciclo di morti e rinascite, è frutto di massima sofferenza, e il Nirvana è dato dall’annullamento di tale sofferenza, che è poi quella dell’individuazione. L’ego, l’arrivismo, l’attaccamento ai beni materiali, in una parola: il desiderio, è fonte di sofferenza. Per cui la liberazione dal desiderio è la via, l’ottuplice sentiero, per liberarsi dal dolore. Ma il genio di Hesse ci conduce invece proprio nel sentiero opposto, e questo perché Hesse è in fondo un occidentale, protestante per giunta, per cui in questo sentiero opposto, fatto di incontri, intensità più o meno forti che caratterizzeranno la vita di Siddharta, lui, proprio lì, al culmine della follia, quando crede non vi sia altra strada che il suicidio, scoprirà e sentirà, la verità del cosmo che si schiude dinanzi a sé, a partire dall’interiorità. E annulla completamente la dicotomia io/mondo, interiorità/esteriorità. Ecco il potentissimo brano finale del libro di Hesse, in cui l’amico Govinda riconosce in Siddharta colui che ha raggiunto l’illuminazione.

Non vide più il volto del suo amico Siddharta, vedeva invece altri volti, molti, una lunga fila, un fiume di volti, centinaia, migliaia di volti, che tutti venivano e passavano, ma pure apparivano anche tutti insieme, e tutti si mutavano e rinnovavano continuamente, eppure erano tutti Siddharta. Vide il volto d’un pesce, d’un carpio, con la bocca spalancata in un dolore infinito, un pesce in agonia, con gli occhi che scoppiavano – vide il volto d’un bimbo appena nato, rosso e pieno di rughe, contratto nel pianto – vide il volto d’un assassino, e vide costui piantare un coltello nella pancia d’un uomo – vide, nello stesso istante, questo malfattore incatenato e in ginocchio davanti al boia, che gli mozzava la testa con un colpo della mannaia – vide i corpi d’uomini e donne nudi, negli atti e nella lotta di frenetico amore – vide teste d’animali, di cinghiali, di coccodrilli, d’elefanti, di tori, d’uccelli – vide dèi, vide Krishna, vide Agni – vide queste immagini e questi volti mescolati in mille reciproci rapporti, ognuno aiutare gli altri, amarli, odiarli, distruggerli, rigenerarli, ognuno avviato alla morte, ognuno testimonianza appassionatamente dolorosa della loro caducità, eppure nessuno moriva, ognuno si trasformava soltanto, veniva un’altra volta generato, riceveva un volto – e tutte queste immagini e questi volti giacevano, fluivano, si generavano, galleggiavano e rifluivano l’uno nell’altro, e sopra tutti v’era costantemente qualcosa di sottile, d’impalpabile, eppure reale, come un vetro o un ghiaccio sottilissimo, interposto, come una pellicola trasparente, un guscio, una forma o una maschera sorrideva, e questa maschera era il volto sorridente di Siddharta, che egli, Govinda, proprio in quell’istante sfiorava con le labbra.

(Hermann Hesse, Siddharta, Adelphi, 2005, pp. 195-196)

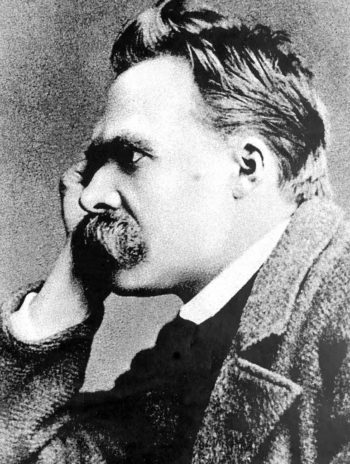

Da Hesse passiamo ora a colui che più di tutti egli considerò suo maestro: Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche è il filosofo più significativo della modernità, vissuto nell’Ottocento e morto precisamente nel 1900, ha dato l’avvio, come precursore, a ciò che sarà poi definito contemporaneità o postmoderno. Visse in condizioni difficilissime di salute, morì folle, probabilmente a causa della sifilide, contratta nei frequenti rapporti con prostitute. Pubblicò tutti i libri a proprie spese. Venne per lo più ignorato o guardato con sospetto nella sua epoca, per essere riscoperto postumo. S’innamorò follemente di Loù Salomé, che considerò l’incarnazione vivente del suo pensiero filosofico.

Suo padre, pastore protestante, morì molto giovane e lui fu allevato dalla madre e dalla sorella, con un’educazione puritana e sessuofobica dalla quale per tutta la vita cercò di liberarsi. Le beffe del tempo vollero che, dopo la sua morte, la sorella Elizabeth, sposata a un antisemita, rimaneggiasse alcuni dei suoi scritti, pubblicati postumi con il titolo La volontà di potenza. Donde l’equivoco che generò le dicerie sul presunto antisemitismo di Nietzsche, o il suo accostamento alle dottrine naziste. Nietzsche è stato utilizzato indebitamente dalla destra come dalla sinistra, ma il suo è un pensiero libero, di matrice aristocratica, dionisiaco, pagano, più che altro vicino ai pensatori presocratici greci. Lo definirei un mistico senza dio.

Suo padre, pastore protestante, morì molto giovane e lui fu allevato dalla madre e dalla sorella, con un’educazione puritana e sessuofobica dalla quale per tutta la vita cercò di liberarsi. Le beffe del tempo vollero che, dopo la sua morte, la sorella Elizabeth, sposata a un antisemita, rimaneggiasse alcuni dei suoi scritti, pubblicati postumi con il titolo La volontà di potenza. Donde l’equivoco che generò le dicerie sul presunto antisemitismo di Nietzsche, o il suo accostamento alle dottrine naziste. Nietzsche è stato utilizzato indebitamente dalla destra come dalla sinistra, ma il suo è un pensiero libero, di matrice aristocratica, dionisiaco, pagano, più che altro vicino ai pensatori presocratici greci. Lo definirei un mistico senza dio.

Così parlò Zarathustra non è esattamente un romanzo, ma non è neanche un saggio. È un’allegoria che si serve di personaggi concettuali per creare nuovi concetti. Il profeta Zarathustra è l’ater-ego di Nietzsche. Si allontana dagli uomini a trent’anni, vivendo per dieci anni sulle montagne, divenendo amico del sole, della terra, dell’aquila e del serpente. Ora fa ritorno dai suoi simili per annunciare i nuovi concetti su cui fondare la filosofia e la vita. Tutto avviene mediante allegoria. In primo luogo incontra un funambolo, il quale presto morirà e tutti gli volteranno le spalle, mentre Zarathustra cercherà un posto in cui seppellirlo. Incontrerà un pastore, un indovino, un serpente, al quale lui stesso staccherà la testa a morsi. Incontrerà un viandante, una sanguisuga, un mago, l’uomo più brutto, il mendicante volontario, l’ombra. Incontrerà il gregge di umani biechi che non comprendono le sue parole e lo marchiano come folle. Incontrerà gli uomini superiori, che superiori non sono per nulla. Narrerà delle sue tre metamorfosi, corrispondenti a tre stadi dell’uomo: il cammello, che sopporta i pesi del mondo; il leone, che afferma l’io-voglio; e il fanciullo, ultimo stadio dell’esperienza filosofica, che gioca in modo sacro con la vita e il suo stare al mondo è un sacro dire di sì.

Quel che importa non è tanto la sottile trama allegorica, quanto i concetti annunciati, strettamente legati ai personaggi che incontra. In primo luogo Zarathustra è sceso dalle montagne per insegnare che l’uomo è qualcosa che dev’essere superato, l’uomo per Nietzsche è un ponte tra la bestia e il superuomo. Zarathustra è sceso dalle montagne per insegnare il superuomo. Il superuomo è il senso della terra, ciò significa insegnare agli uomini il superamento di ogni metafisica, di ogni trascendenza. In secondo luogo, la morte di Dio, che implica anche la morte della morale del tu-devi. Per questo incombe la necessità del superuomo, l’uomo deve farsi egli stesso Dio per affrontarne il lutto. Il tu-devi verrà dunque sostituito dall’io-voglio, amor fati, amare il proprio fato, è la conseguenza necessaria della morte di Dio. Il terzo, è il concetto dell’eterno ritorno dell’identico, che troviamo, come anche quello della morte di Dio, annunciato in forma estesa in un altro testo di Nietzsche, La gaia scienza. Qui ne scorgiamo più che altro le conseguenze.

Ricollegandoci al Nirvana di Siddharta diremo quindi che il peso più grande, il pensiero dell’eterno ritorno dell’identico in Nietzsche, sia l’equivalente del Nirvana di Siddharta in Hermann Hesse, con una differenza fondamentale: ogni misticismo qui viene sbalzato dall’hic et nunc, dalla presenza, dall’immanenza, dalla vita che non s’incarna in nuova vita e neppure si sospende nel nulla o nel tutto, semplicemente si ripete, identica, come una condanna o una benedizione, a seconda che si sia riusciti a trasformare il così-fu in così-volli-che-fosse, il tu-devi in io-voglio. L’eterno ritorno è, ancora una volta, una metafora che implica dunque la trasformazione del nichilismo passivo degli asceti e dei mistici, ma anche dei pessimisti, in nichilismo attivo, gioia di vivere, gioia tragica ma pur sempre gioia, amor fati. Ed ecco il brano di Così parlò Zarathustra che, rispondendo precisamente alla domanda fondamentale, fa tremare.

Attenzione! il calore di mezzogiorno batte sui campi. Non cantare! Silenzio! Il mondo è perfetto. Non cantare, uccello dei campi, o anima mia! Non bisbigliare! Guarda dunque… Silenzio! Dorme il vecchio meriggio e muove la bocca: non beve forse in questo momento una goccia di felicità – – una vecchia goccia densa d’aurea felicità, di vino dorato? Scivola sopra di lui la sua felicità sorridente. Così – ride un Dio. Silenzio! – – «Quanto poco basta per la felicità!» così dissi un giorno, credendomi saggio. Ma era una bestemmia: l’imparai dopo. I pazzi accorti parlano meglio. Appunto di ciò ch’è più lieve, silenzioso, leggero, d’un fruscio d’una lucertola, d’un sospiro, d’un momento, d’un batter d’occhi – di poca cosa è formata la miglior felicità. Silenzio. Che mi successe? Ascolta! Fuggì dunque il tempo? Non cado io? non caddi – ascolta! nel pozzo dell’eternità? Che mi succede! silenzio!, sento pungermi – ahi, – nel cuore? nel cuore! O spezzati, spezzati cuore, dopo tale felicità, dopo simile trafittura! Come? non divenne forse perfetto il mondo, in questo momento? Rotondo e maturo? Oh, l’anello aureo e rotondo, dove fuggì? Io l’inseguo!

…

E qui Zarathustra distese le membra e sentì che dormiva). «Su! disse a sé stesso, o dormiglione! Pigro! Su, su, vecchie gambe! È tempo, è il tempo. Vi resta ancora buona parte di cammino da fare. Cedeste al sonno, ma per quanto tempo? Una mezza eternità! Su, su mio vecchio cuore! Quanto tempo ti sarà necessario dopo un tal sonno per risvegliarti?». (Ma di nuovo s’addormentava, e l’anima sua resisteva e si difendeva; e si pose contro di lui): – «Lasciami dunque! Silenzio! Non è adesso il mondo perfetto? Oh, la palla aurea e rotonda». «Levati su –, disse Zarathustra, – piccola ladra, piccola oziosa! Come? Sempre stirarsi, sbadigliare sospirare, cadere al fondo del pozzo profondo? Chi sei dunque, o anima mia!» (e si spaventò in quell’istante, giacché un raggio di sole cadeva dal cielo sopra il suo viso). «O cielo al di sopra di me – diss’egli con un sospiro, e si pose a sedere, – tu mi guardi? Tu ascolti l’anima mia singolare? Quando berrai tu questa goccia di rugiada che cadde su tutte le cose del mondo, – quando berrai tu quest’anima singolare – – quando, pozzo dell’eternità! Tu meriggio sereno e terribile del mezzogiorno! Quando berrai tu di nuovo l’anima mia?»

Così parlò Zarathustra, e si levò dal giaciglio ai piedi dell’albero, quasi uscisse da un’ebbrezza strana; ed ecco il sole stava ancora sopra il suo capo. Ma da ciò qualcuno potrebbe inferir con ragione che Zarathustra non avesse dormito a lungo.

(Friedrich Wilhelm Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Giunti, 2006, pp. 320-323)