A proposito di "Minchia di mare”

Il mare dell’ipocrisia

Il romanzo d'esordio di Arturo Belluardo è potente e coraggioso, sia per le scelte stilistiche che per la capacità di raccontare con un umorismo nero le quotidiane tragedie di una certa Italia

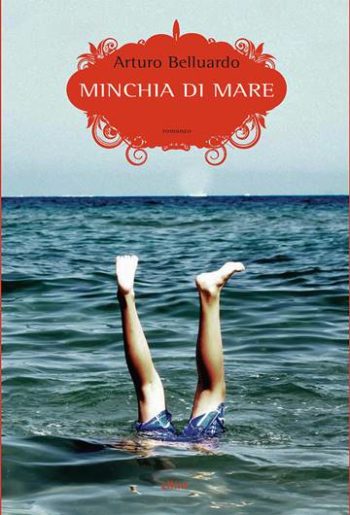

Minchia di mare (Elliot, 2017, pp. 186, euro 15) è il sorprendente romanzo d’esordio di Arturo Belluardo. Un romanzo di formazione sull’ipocrisia del perdono, ambientato in Sicilia e narrato con una lingua che supera il siciliano di Camilleri, anche perché più comprensibile di quest’ultimo. Il protagonista, Davide Buscemi, è detto in famiglia e tra gli amici minchia di mare, che sta per tonto ma anche un po’ sfigato, persona che fa cose fuori luogo. Il testo è di un’ironia e una brillantezza uniche ma, sotto il riso e l’efficacia stilistica, ci sono una tragicità e una ferocia nei rapporti famigliari e morbosi, nelle ristrettezze sociali del profondo sud che si trasformano in perversioni.

Il romanzo è costruito come fosse un memoir del protagonista e consta di due parti e venti episodi che, se letti singolarmente, sono racconti compiuti; ciascuno raggiunge un’acme di assurdo, estremo e grottesco. In effetti, il protagonista Davide si trova a doversi districare tra un padre violento, fedifrago e anche un po’ psicopatico, una madre sottomessa e sofferente, che però sempre perdona il marito, e un fratello di qualche anno più piccolo che invece prende le parti del padre e lo idealizza come figura maschile dominante e vincente.

Di volta in volta il protagonista si trova a fronteggiare personaggi realistici e grotteschi, che lo trattano precisamente da minchia di mare, e lui stesso non risparmia nessuno, pronto alla conquista di una rivincita a qualunque costo. L’antagonista supremo, però, il mostro da sconfiggere, resta sempre il padre, e un’educazione ricevuta a tumbulate e un voler bene che si manifesta attraverso il male.

Di volta in volta il protagonista si trova a fronteggiare personaggi realistici e grotteschi, che lo trattano precisamente da minchia di mare, e lui stesso non risparmia nessuno, pronto alla conquista di una rivincita a qualunque costo. L’antagonista supremo, però, il mostro da sconfiggere, resta sempre il padre, e un’educazione ricevuta a tumbulate e un voler bene che si manifesta attraverso il male.

Esilarante l’episodio in cui Davide si traveste da uomo ragno e ne combina di tutti i colori mentre al piano di sotto una vedova piange l’appena defunto marito, e qui il padre viene presentato come Rhino, un enorme bestione coperto dall’impenetrabile pelle di rinoceronte. Crudelissimo l’episodio in cui, insieme al cugino Riccardo, Davide seppellisce e annega i cuccioli della cagnetta Ciccibùm, sotto gli occhi disperati della mamma. Struggente quello in cui scopre di avere una sorellastra e se ne innamora e, oltre, quello in cui si ritrova ad ascoltare il racconto del fratellino Ianu, che ha assistito a un amplesso del padre con l’amante.

Piccole violenze famigliari quotidiane, che passano inosservate finché non accadono fatti eclatanti che poi leggiamo sui giornali. Qui sembra che tutti acconsentano silenziosamente a vivere in un tripudio di oscenità e omertà. E quindi ci si domanda se riuscirà mai, Davide Buscemi, a emanciparsi, a uscire da un guscio famigliare tremendo come una tragedia greca e grottesco come un fumetto splatter. Se potrà mai perdonare suo padre, se potrà mai avere una relazione con una donna che non sia la sua sorellastra, se potrà mai venir fuori dalla piccola logica gretta e violenta della borgata.

Il romanzo ripercorre poi alcuni eventi fondamentali per la storia del Novecento: il rapimento di Moro, gli Anni di Piombo, la morte di Pasolini, il tutto giustificato dal fatto che il padre, Benito Buscemi, è iscritto al partito comunista e segue con una certa tensione gli accadimenti politici del tempo. Ci sono però anche momenti di profonda tenerezza, come quando Davide cerca di convincere la mamma a fuggire, o quando per la prima volta s’innamora della sorellastra Rosa, o quando si accorge che per uscire dall’abisso basti una pedalata.

Un romanzo d’esordio potente, coraggioso, estremo, sia per le scelte stilistiche che per la capacità di raccontare con un umorismo nero le quotidiane tragedie di una certa Italia.

«Ciccibùm era di nuovo gravida.

«Ciccibùm era la cagna di mio cugino Riccardo, quello col culone grosso e fituso, e faceva la guardia nella villa.

«Ciccibùm era una canazza di mannara laria con il pelo giallo e niuru ammiscati, ma era affettuosa assai: quando ce la portavamo n’arreri al pollaio e ci tiravamo fuori le minchie, Ciccibùm ce le leccava senza mordere.

«Ciccibùm era bravissima ad acchiappare i gatti, li afferrava per il collo e glielo sminchiava con un colpo secco. Anche Tano, il gattino tigrato che ero stato costretto a regalare a Riccardo, non era durato assai.

«Quando a Ciccibùm venivano i calori, se ne andava campagne campagne e tornava gravida sempre. Allora bisognava pensare ai cuccioli».