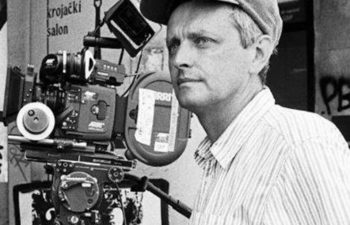

Incontro con il regista ucraino

Al lager in ciabatte

Sergei Loznitsa parla del suo “Austerlitz” che segue un'indolente comitiva di turisti nella memoria dell'olocausto. Tra un selfie, un panino e uno sbadiglio annoiato

«Si può trasmettere la memoria attraverso i luoghi? E i luoghi possono essere preservati insieme alla memoria stessa?». Questi gli interrogativi di Sergei Loznitsa al momento di girare il suo ultimo film, Austerlitz (2016), presentato fuori concorso a Venezia 73 e da poco passato nelle sale italiane.

Il titolo non si riferisce, come si potrebbe facilmente pensare, alla celeberrima battaglia napoleonica, ma al romanzo omonimo di W.G. Sebald e al suo protagonista, il professore di architettura Jacques Austerlitz, interessato alle costruzioni ottocentesche possenti e monumentali quali le caserme, le stazioni ferroviarie, i penitenziari, i tribunali. Edifici nati da un’idea di razionalità totalizzante che nel suo caso estremo ha portato all’aberrazione novecentesca dei lager. E proprio il campo di sterminio è il doloroso punto d’intersezione tra la storia collettiva e quella individuale del personaggio del libro.

«Ho scelto di intitolare così il film – ha spiegato il regista stesso in occasione della proiezione del suo documentario al cinema Rosebud di Reggio Emilia – perché volevo sottolineare il rapporto che era nato con chi aveva fatto lo stesso tipo di lavoro investigativo e si era posto le medesime domande che mi sono fatto io: è possibile stabilire una connessione emotiva con il passato entrando in contatto con i luoghi che hanno fatto la Storia? Cosa ci arriva? Cosa sentiamo? Come dobbiamo comportarci?».

Il cineasta ucraino lo ha chiesto innanzitutto a se stesso quando, visitando Buchenwald, ha percepito il suo trovarsi là come una contraddizione etica. Una contraddizione che ha innescato poi la riflessione e la ricerca antropologica. A suo parere, infatti, proprio i campi di concentramento ora aperti ai visitatori ci mostrano il paradosso della nostra esistenza. La scelta di Sachsenhausen, a 35 km da Berlino, non è casuale, sia perché proprio qui i nazisti avevano creato l’architettura migliore e più efficace per lo sterminio scientifico sia perché, trovandosi vicino ad altre mete turistiche (spesso questa visita è inclusa in un pacchetto onnicomprensivo), è molto frequentato.

Il cineasta ucraino lo ha chiesto innanzitutto a se stesso quando, visitando Buchenwald, ha percepito il suo trovarsi là come una contraddizione etica. Una contraddizione che ha innescato poi la riflessione e la ricerca antropologica. A suo parere, infatti, proprio i campi di concentramento ora aperti ai visitatori ci mostrano il paradosso della nostra esistenza. La scelta di Sachsenhausen, a 35 km da Berlino, non è casuale, sia perché proprio qui i nazisti avevano creato l’architettura migliore e più efficace per lo sterminio scientifico sia perché, trovandosi vicino ad altre mete turistiche (spesso questa visita è inclusa in un pacchetto onnicomprensivo), è molto frequentato.

Assistiamo così per un’ora e mezza al flusso ininterrotto di turisti dall’entrata all’uscita (un’agghiacciante Sortie de l’usine Lumiére) mentre seguono indolenti, maglietta e infradito, le loro guide, si fanno i selfie sotto la scritta Arbeit Mach Frei, si mettono in posa davanti ai pali della tortura o davanti alla bocca dei forni crematori, mangiano un panino sul lastricato in prossimità delle fosse comuni.

Lunghe sequenze in bianco e nero della mdp fissa ritraggono una folla distratta, che scatta foto e si aggira per il campo con lo sguardo vacuo e assente con cui visiterebbe un qualsiasi museo che bisogna visitare ma non se ne ha nessuna voglia, o addirittura – come ha scritto qualcuno probabilmente colpito dall’uomo con la maglietta Jurassic Park – come si trovasse in un parco a tema. Immagini che parlano da sole, come nella miglior scuola naturalistica di Wiseman (con rimando immediato a National Gallery) e Lav Diaz. Immagini che sconcertano, che scandalizzano, che indignano.

Nessun commento da parte dell’autore che ci tiene a professarsi neutrale: l’unico sonoro è lo scalpiccio dei passi sulla ghiaia o le parole captate dalle guide, perlopiù spagnole e inglesi, che danno informazioni generali o aneddotiche, senza alcuna contestualizzazione storica. «Quando ho completato il montaggio – ha confessato Loznitsa – mi sono reso conto che avevo fatto un film esattamente contrario a quello precedente, Maidan (2014), sulla rivoluzione appena avvenuta in Ucraina. Là c’era un gruppo di persone che interagiva con il contesto e partecipava alla Storia in maniera attiva, qui gruppi di persone attraversano passivamente i luoghi della Storia con l’impressione di aver perso l’orientamento e non sapere come muoversi e dove collocarsi». Anche l’uso continuo della macchina fotografica (o del cellulare), secondo lui testimonia questo smarrimento: guardando dentro l’obiettivo è come se, in qualche modo, volessero proteggersi, come se guardassero delle immagini alla televisione.

In effetti, a parte l’abbigliamento in generale poco consono (anche se è estate, gli shorts inguinali e le havaianas vanno bene in spiaggia) e i selfie, queste persone appaiono più superficiali che irriverenti e comunque disorientate. Esattamente come i turisti incrociati la scorsa estate al tunnel di Sarajevo, il cunicolo da cui durante la guerra passavano i pochi rifornimenti che hanno permesso alla città e ai suoi abitanti di sopravvivere all’assedio più lungo e terribile mai visto. C’erano madri che facevano volteggiare i bambini nel cortile, padri che giocavano a inseguirli e la galleria stessa diventava un’avventura disneyana.

In effetti, a parte l’abbigliamento in generale poco consono (anche se è estate, gli shorts inguinali e le havaianas vanno bene in spiaggia) e i selfie, queste persone appaiono più superficiali che irriverenti e comunque disorientate. Esattamente come i turisti incrociati la scorsa estate al tunnel di Sarajevo, il cunicolo da cui durante la guerra passavano i pochi rifornimenti che hanno permesso alla città e ai suoi abitanti di sopravvivere all’assedio più lungo e terribile mai visto. C’erano madri che facevano volteggiare i bambini nel cortile, padri che giocavano a inseguirli e la galleria stessa diventava un’avventura disneyana.

Ma, viene da chiederci, sono i visitatori che, rimosso il tragico e il sacro dalle loro esistenze, sono diventati insensibili o sono questi luoghi che, ridotti a musei, sono divenuti muti? Muti come quei giovani morti per la difesa della loro città che Loznitsa nell’episodio Riflessioni (I Ponti di Sarajevo, 2014) fa aleggiare come fantasmi in sovrimpressione sulla folla che cammina per le vie di Sarajevo dimentica e inconsapevole.

E allora il pensiero corre a Srebrenica, alla sua galleria memoriale, dove invece si respira intatta (per quanto ancora?) la sacralità della tragedia e del lutto. La semioscurità, il silenzio, i pochi visitatori compunti: lì arriva forte il grido degli innocenti ridotti al silenzio l’undici luglio 1995. Lo stesso grido doloroso sale dalle 8372 lapidi bianche del cimitero antistante e continuerà a salire «…finché il Sole risplenderà su le sciagure umane».